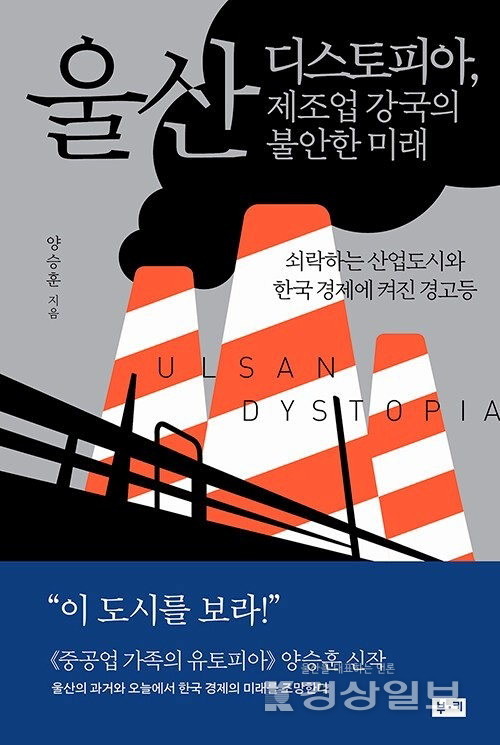

양승훈 경남대학교 교수가 펴낸 <울산 디스토피아, 제조업 강국의 불안한 미래>(432쪽, 부키)는 30년 뒤 울산이 산업 쇠퇴와 고령화, 인구 감소로 인해 유령 도시로 변모할 것이라고 예언한다.

흔히 울산 하면 1962년 울산공업지구 지정으로 시작해 1970년대 중화학 공업화로 발전한 도시라고 여긴다. 하지만 울산이 산업도시로서의 싹을 틔운 건 일제강점기 때다. 당시 일본의 태평양전쟁을 위해 석유 비축 등 중요한 ‘병참기지’로 설계됐다. 그러나 1945년 8월15일 일제가 항복하면서 병참기지 건설은 공정률 70% 단계에서 중단됐다. 이는 울산의 경로에도 영향을 미쳤고, 5·16쿠데타로 집권한 후 경제 발전에 박차를 가한 박정희 정권은 울산을 공업지구로 지정했다.

이어 현대자동차와 현대중공업이 울산에 진출한 뒤 지금의 ‘3대 산업’(자동차, 조선, 석유화학)이 확고하게 자리 잡았다. 대한민국이 산업화 이후 60년 만에 세계 최빈국에서 10대 교역량을 자랑하는 ‘30-50 클럽 국가’(1인당 국내총생산 3만달러, 인구 수 5000만명)에 도달하는 동안 울산은 동아시아에서 가장 발전한 산업도시 중 하나로 성장했다.

저자는 이런 울산의 역사를 우연과 필연이 겹치고, 관료와 자본가, 노동자 등 모두의 노력이 뒷받침된 ‘미러클(기적)’이라고 표현한다. 하지만 다른 지역과 마찬가지로 울산도 청년 고용 급감 등 산업도시로서 활력을 잃은 지 오래다. 책에서 그 원인 중 하나로 노사의 뿌리 깊은 불신과 갈등을 꼽은 게 특히 눈에 띈다. ‘미러클 울산’의 원동력으로 작용했던 기업인, 관료, 엔지니어, 노동자, 지역민들 간 ‘생산성 동맹’이 1980년대 후반 들어 와해된 것과 무관치 않다는 것이다.

아울러 담합적 노사관계를 형성했다. 이 담합으로 울산의 대기업 노조는 높은 임금과 복리후생, 고용 안정을 얻었지만 미래 자녀(청년) 세대의 신규 고용을 잃었다. 회사는 분규를 줄였지만 노동자를 생산성 향상 파트너에서 배제하는 기조를 본격화했다. 그러는 사이 노동자 중산층의 도시였던 울산의 자화상도 일그러져만 갔다.

저자는 ‘젊은 도시’ 울산의 아성을 되찾기 위한 첫걸음으로는 산학(産學) 연계를 지목한다. 저자는 “울산대 인문대와 UNIST 등 지역 산업과 동떨어진 대학의 지역 연계성을 강화해야 청년들을 붙잡을 수 있을 것”이라고 조언한다. 차형석기자 stevecha@ksilbo.co.kr

저작권자 © 울산일보 무단전재 및 재배포 금지