경비실, 혹은 수위실. 그 곳에서 일하는 사람을 ‘임계장’이라고 부른다. ‘임시 계약직 노인장’의 줄임말이다. 동명의 영화도 만들어졌다.

냉대와 무시로 상처받은 그들의 현실을 극화한 단편이다. 지난해 울산국제영화제에서 작품상을 받았다. 우리 사회 자정의 노력이 이어지고 있지만, 상처가 완전히 아물기까진 시간이 걸릴 것 같다.

그런데 울산에는 아픈 곳, 어두운 곳, 차디 찬 그 곳에서 한시름 더 깊은 고뇌를 자처하는 사람이 있다.

숨은 듯 외진 방에 詩로서 전등을 켜고, 그 온기를 기력 삼아 그리움의 사유를 풀어내는 사람들. 창틈으로 새나간 찬란한 언어는 이웃집 문턱을 너머 눈부신 햇살이 되었다가 때로는 뭉근한 달빛되어 흘러간다.

시를 통해 묵묵히 숨쉬는 두 ‘노인장’ 아니 두 ‘노익장’이 한 해가 저무는 요즘, 새 시집을 조용히 내놓았다.

◇팔순을 앞둔 조남훈 시인은 30년 전까지만해도 석유화학공단의 소위 화이트칼라였다. 그러면서 시를 썼다.

퇴직을 하고 나이가 들면서 살던 집이 절반으로 줄어들었다. 학교에서, 아파트에서, 작은 공장에서 수년간 계약직 경비를 섰었지만 요즘은 그마저도 힘들다. 나이를 먹으며 건강이 예전만큼 못하기 때문이다. 팍팍한 삶 속 그를 지탱한 건 함께 사는 가족이었다. 그리고 또하나 그가 평생을 놓치못해 끼고 산 ‘시 쓰는 일’이었다.

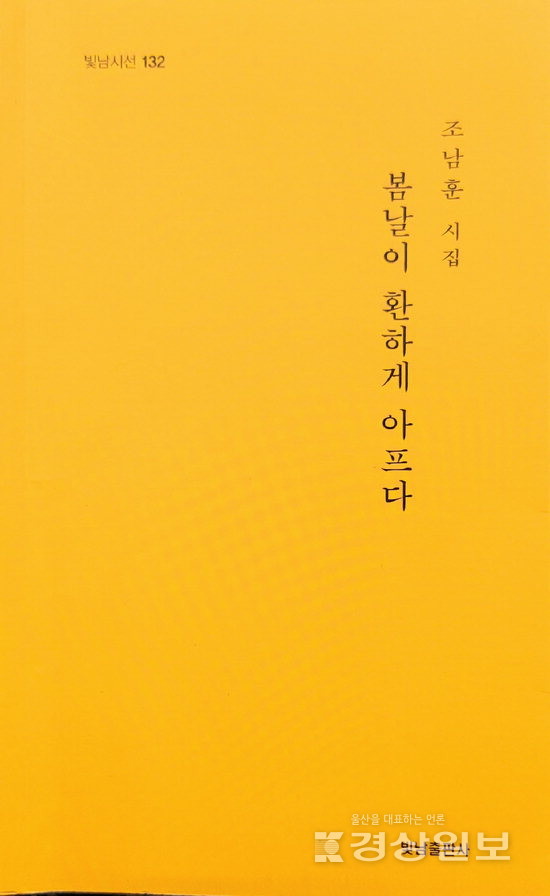

그의 네번째 시집 <봄날이 환하게 아프다>(빛남)는 김성춘 시인의 해설처럼 ‘생의 시간 속 상처, 그 자기 고백의 詩’로 그득하다. 참신한 시적 이미지들이 가식 없는 시인의 내면 풍경으로 잔잔한 공감을 준다.

‘詩는/ 상처의 꽃/ 상처의 향기// 아직 상처받을 일/ 더, 남아 있다고/ 詩를 또 써야 하는가// 詩人은/ 상처를 심고/ 가꾼다’-‘시인’ 전문

시인에게 아내는 동반자 이상이다. 50년을 살았고, 또다시 50년을 해로 할 詩와 같은 존재다.

‘오십 년을 하루같이/ 서로가 눈때 묻혀 가며/ 남은 평생도 눈때 묻힐/ 그대는 꽃/ 나를 칭칭 동여매어/ 포로로 만든 꽃이여’-‘아내에게 바치는 헌시’ 전문

조남훈 시인은 1962년 충청일보 작품발표로 창작을 시작했다. 1864년 결성한 잉여촌에서 지금까지 활동 중이다. 울산북구문학회 등에서 활동한다.

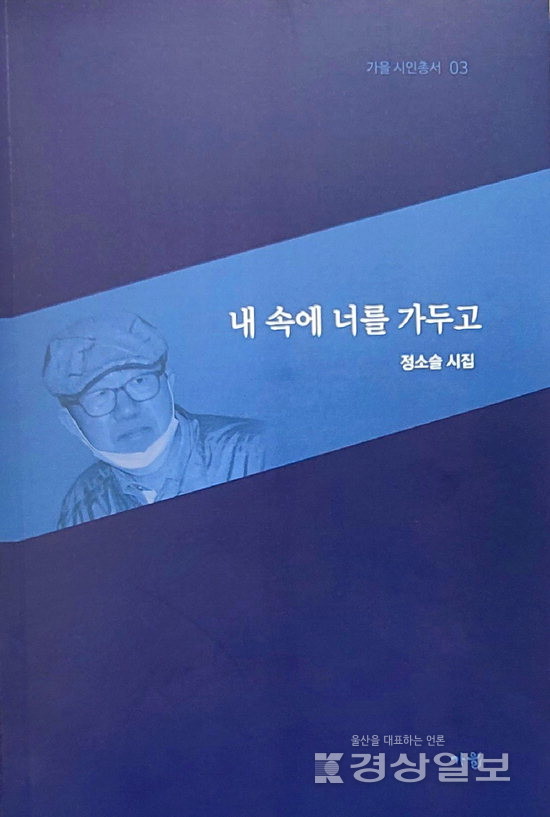

◇60대 중반 정소슬(본명 정정길) 시인은 어느 빌딩 경비실을 여전히 지키고 있다. 유리벽 너머 직장인의 잰걸음을 눈으로 따라가며, 다른 이의 우편물을 대신 전달하며, 때로는 주차장의 낙엽을 쓸어내며 본인의 삶과 우리 모두의 시대를 시언어로 읽는다.

‘사람들아, 아는가 보았는가/ 마당 어지럽힌다고/ 쓸어버린// 낙엽이// 텃밭 푸성귀들에게 젖을 물리고 있었네// 서로 아끼며 사랑하라고// 지렁이들에게도/ 나눠 물리고 있었네’-‘쓸어버린 낙엽이’ 전문

이번 시집 <내 속에 너를 가두고>(가을)는 꽁꽁 숨겨뒀던 그의 ‘비공식’ 첫 시집을 15년 만에 수정·보완·추가해 공개한 것이다.

‘사는 게 다 그런 거지 뭐/ 별 게 있느냐고/ 수시로 접근해오는 그럴듯한 타협 앞에/ 오히려 고개 빳빳이 세우고 엉겨 붙는/ 너의 무모함이 미울 때가 많다…’-‘자존심’ 중에서

수줍음 탓일까, 소심한 부끄러움이랄까. 그는 여전히 詩 앞에서 들숨날숨조차 여의치 않은 듯 하다.

‘…시집을 낼 양이면/ 친한 글벗에게 열렬 독자에게 나눌 분량만 만들 일/ 백 권, 그것도 많다 열 권, 그것도 많다/ 한권, 그래 딱 한권만 묶을 일이다/ 너도 보고 나도 보고 두루두루 돌려보며// 서로의 체온 섞어가면서’-‘슬픈詩 2’ 중에서

정소슬 시인은 한국작가회의, 울산작가회의, 민족작가연합, 민족문학연구회에서 활동 중이다. 시집 <사타구니가 가렵다> <걸레>가 있다. 홍영진기자