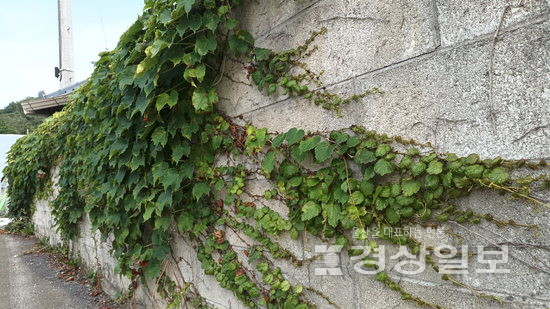

본격적인 장마철로 접어들면서 식물들이 하루가 다르게 자라고 있다. 그 중에서도 담쟁이는 삽시간에 벽과 담을 푸른 색으로 도배한다. 담쟁이는 담을 기어오르면서 산다는 뜻의 순 우리말이다. 한자로는 파산호(爬山虎)라고 하는데 ‘산(山)에서 기어 다니는(爬) 범(虎)처럼 강인한 풀’이라는 뜻이다. 생명력이 그만큼 강인하다는 의미다.

저것은 벽/ 어쩔 수 없는 벽이라고 우리가 느낄 때/ 그때/ 담쟁이는 말없이 그 벽을 오른다.// 물 한방울 없고 씨앗 한톨 살아남을 수 없는/ 저것은 절망의 벽이라고 말할 때/ 담쟁이는 서두르지 않고 앞으로 나아간다.// 한 뼘이라도 꼭 여럿이 함께 손을 잡고 올라간다./ 푸르게 절망을 다 덮을 때까지/ 바로 그 절망을 잡고 놓지 않는다.// 저것은 넘을 수 없는 벽이라고 고개를 떨구고 있을 때/ 담쟁이잎 하나는 담쟁이잎 수천 개를 이끌고/ 결국 그 벽을 넘는다.

‘담쟁이’ 전문(도종환)

담쟁이는 ‘식물 스파이더맨’이라고 할만큼 담과 벽을 잘 탄다. 이는 담쟁이 덩굴 마디마다 흡착근(吸着根)이 있기 때문이다. 청개구리 발처럼 생긴 이 흡착근은 한번 붙으면 손으로 뜯어내기 힘들 정도로 벽에 착 달라붙는다. 겨울 동안 잎이 떨어진 줄기가 벽에 그대로 남아 있는 모습은 여기저기서 볼 수 있다.

담쟁이와 아이비를 혼동하는 사람들도 있는데, 덩굴이 어떻게 뻗어나가는지를 보면 구분할 수 있다. 담쟁이는 흡착근으로 뻗어나가는 데 반해 아이비는 흡착근 대신 줄기 사이사이에 돋아난 뿌리로 뻗어나간다. 또 아이비는 사시사철 푸르지만 담쟁이는 가을에 빨갛게 단풍이 들고 겨울에는 잎이 떨어진다.

담쟁이는 미국의 단편소설 작가 오헨리(O.Henry)의 <마지막 잎새(The Last Leaf)>에도 나온다. 폐렴에 걸린 무명의 젊은 여류 화가 존시는 창문 넘어 담벼락에 담쟁이 잎이 하나 둘 떨어지는 것을 보면서 삶의 희망을 포기한다. 그러던 중 아래층에 사는 노화가인 베어만은 마지막 잎새가 떨어진 그날밤 폭풍을 뚫고 밤새도록 그림을 그려 한장의 잎새를 완성한다. 그러나 존시는 기력을 차리지만 베어만은 폐렴으로 죽는다.

담쟁이 꽃말은 ‘우정’이다. 도종환 시인의 시처럼 우리는 함께 손을 잡아야 높은 벽을 오를 수 있다. 마지막 잎새에 밴 베어만과 존시의 말없는 우정도 마찬가지다. 담쟁이를 보면서 희망과 절망에 대해 생각해 본다.

이재명 논설위원