한국은행 금융통화위원회는 앞서 지난 2020년 3월 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 충격으로 경기 침체가 예상되자 기준금리를 한 번에 0.50%p 낮추는 이른바 ‘빅컷’(1.25→0.75%)에 나섰고, 같은 해 5월 추가 인하(0.75→0.50%)를 통해 2개월 만에 0.75%p나 금리를 내렸다.

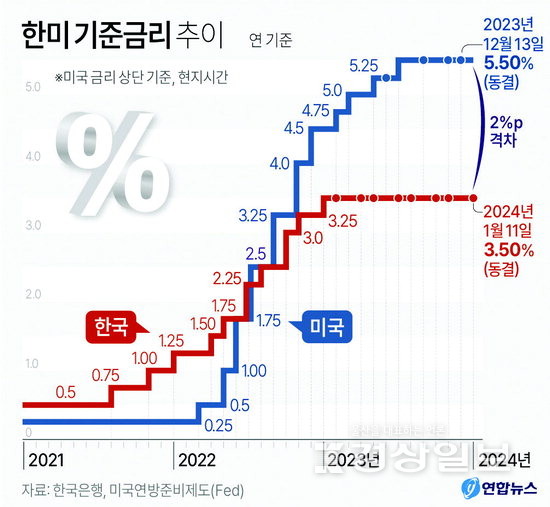

이후 아홉 번의 동결을 거친 뒤 2021년 8월 0.25%p 올리면서 통화정책 정상화에 나섰다. 기준금리는 같은 해 11부터 2023년 1월까지 0.25%p씩 여덟 차례, 0.50%p 두 차례 등 모두 3.00%p 높아졌다.

그러나 금리 인상 기조는 지난해 2월 동결로 깨졌고, 3.50%인 기준금리가 11일까지 거의 1년째 유지되고 있다.

한은이 8연속 동결을 결정한 것은 한마디로 부동산 PF·물가·경제 성장·가계부채 등 상충적 요소들의 복합 위기에 대응해야 하는 딜레마 상황 때문이다.

한은(2.1%)과 정부(2.2%)는 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 2%를 웃돌 것으로 보고 있지만, LG경영연구원(1.8%)·신한금융지주(1.7%)·KB금융지주(1.8%) 등은 고금리·물가에 따른 소비 부진 등을 근거로 지난해에 이어 2년 연속 1%대 성장에 그칠 것이라는 전망을 내놓고 있다.

고금리 장기화의 부작용으로서 부동산PF 등 취약 부문에서부터 태영건설 유동성 위기와 같은 대출 부실 사태도 속출하고 있다.

이런 성장 부진과 부동산발 금융위기 등은 기준금리 인하의 명분이지만, 여전히 불안한 물가와 가계부채 등을 고려하면 한은으로서는 기준금리를 쉽게 낮출 수도 없는 처지다.

실제로 소비자물가 상승률은 지난해 12월(3.2%)까지 다섯 달 연속 3%를 웃돌았고, 한은도 최근 여러 차례 “누적된 비용 압력 등 탓에 올해 소비자물가 상승률 하락 속도가 예상보다 더딜 것”이라고 경고한 바 있다.

전체 은행권 가계대출은 작년 4월 이후 12월까지 9개월 연속 늘었다.

금리를 올리지도, 내리지도 못하는 이런 한은의 고충을 근거로 대다수 전문가도 이날 금통위 회의에 앞서 동결을 점쳤다.

전문가들 사이에서는 대체로 동결 행진이 상반기까지 이어지다가, 미국의 피벗(통화정책 전환)과 함께 하반기부터 비로소 한은의 금리 인하도 시작될 것이라는 관측이 우세하다.

한편 이날 한은의 동결(3.5%)로 미국(5.25~5.50%)과의 기준금리 역전 폭은 2%p로 유지됐다.

이춘봉기자·일부 연합뉴스

저작권자 © 울산일보 무단전재 및 재배포 금지