1. 해적

영화 속 해적은 대체로 낭만적이고 활달하며, 이익을 추구하지만, 의로운 협객의 모습을 보이는 경우가 많다. 그렇다면 역사 속 실제 해적은 어땠을까. 이익을 위해서는 살인도 마다하지 않는 참혹과 공포의 대상이었다. 해적은 국제법에서 ‘공해상에서 사적 목적으로 다른 배에 대해서 또는 배 안에서 폭행이나 약탈을 하는 사람’이다. 해적은 동서양을 가리지 않고 전 세계 어디에서든 발생했으며 소말리아 해적에서 보듯이 현재도 존재한다.

해적 중에는 독특한 해적도 있다. 바로 사략선(私掠船)이다. 쉽게 말하면 ‘국가 공인 해적’이다. 개인이 국가로부터 특허장을 받아 자신의 선박을 무장하고 노략질에 나선 뒤 포획물 중 일부를 국가에 바치는 해적을 일컫는다. 사략선이 등장한 까닭은 여러 가지가 있다. 우선 수군은 동서양을 막론하고 천대받았다. 실제로 혹독한 중노동, 생명의 위협에 내몰렸다. 자연히 지원자가 적을 수밖에 없었고 강제징집으로 병력을 충당하기에도 한계가 있었기에 국가는 해적과 손잡는 게 이득이었다.

게다가 해적은 평생을 싸움질로 보냈기에 정규군처럼 막대한 국고를 소모하면서까지 훈련을 시킬 필요가 없었다. 사략선의 횡포에 상대국이 항의하더라도 “우리는 아무 상관이 없는 일반 해적들의 소행”이라고 ‘입 닦으면’ 그만이었다. 사략선이 바치는 두둑한 재물은 덤이었다. 역사상 가장 유명한 사략 선장은 16세기 영국에서 활동한 프랜시스 드레이크(Francis Drake)다. 그는 1588년 스페인 무적함대를 격파한 것으로 유명하다.

해적은 인류가 선박을 만들고 바다로 진출하면서부터 생겨났다. 역사상 처음 기록된 대규모 해적은 청동기시대 말기까지 지중해를 중심으로 출현한 ‘바다 민족(Sea People)’이다. 바다 민족은 남유럽 에게해에서 출항해 지중해를 통과한 뒤 아나톨리아, 시리아, 가나안, 키프로스, 이집트 등을 침공한 해양 민족의 총칭이다. 중세에는 단연 북유럽 바이킹(Viking)과 왜구(倭寇) 등이 유명하다.

2. 왜구

동아시아에서 왜구는 잔학하기로 유명했다. 고려, 조선, 명(明)나라, 동남아 등 각지를 휩쓸고 다닌 왜구는 본국의 쇼군과 다이묘들까지 치를 떨 정도로 악명을 떨쳤다. 왜구가 가장 많이 활동한 지역은 의외로(?) 일본이었다. 왜구는 어디까지나 학살과 약탈을 일삼는 잔인한 ‘무법 집단’이었다. 일부 다이묘들은 왜구와 유착해서 ‘뒤’를 봐주면서 ‘수수료’를 떼먹기도 했다. 열도를 통일한 도요토미 히데요시는 조선 침공 과정에서 아예 왜구 출신들을 선봉에 내세우기도 했다. 대표적 인물이 명량해전에서 이순신 장군과 맞붙은 구루시마 미치후사다.

왜구는 특히 도법(刀法)에 능했다. 길이가 최대 3m에 달하는 ‘노다치(野太刀)’라는 큰 칼을 썼다. 조총 등 화기(火器)도 운용해 원거리 화력도 우수했다. 평화에 익숙해져 있던 명나라와 조선의 군대가 이들을 상대하기란 쉽지 않았다. 급기야 명나라 장수 척계광은 ‘가지 달린 대나무’ 등 기기묘묘한 병기로 무장한 병사들로 구성된 원앙진(鴛鴦陣)이라는 새로운 진법까지 고안하게 된다. 쉽게 말하면 한 명의 왜구에게 ‘수 명’이 달려들어 누구는 막기만 하고, 누구는 찌르기만 하는 방식이다. 왜구는 친조선, 친명 정책을 펼친 도쿠가와 이에야스가 치안을 확립한 끝에 16세기 무렵 자취를 감추었다.

3. 신라구와 가왜

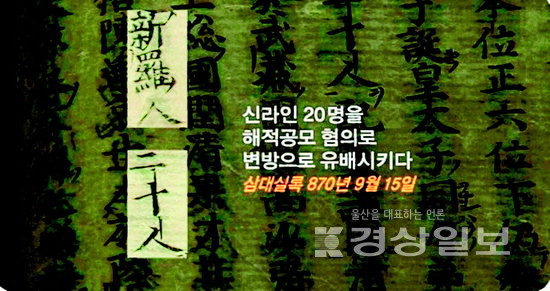

‘불편한 진실’이지만 한반도에도 해적은 있었다. ‘신라구’의 존재가 그것이다. 신라구에 대한 기록은 대부분 일본에 있다. <신사략기(神社略記)>에는 645년 신라구를 토벌했다는 내용이 있다. <일본서기(日本書紀)> <일본후기(日本後紀)> <일본삼대실록(日本三代實錄)> 등에도 신라구에 관한 이야기가 나온다. 신라 말기에 들어 중앙정부의 통제력이 떨어지자, 신라 출신 해적들의 활동이 많아진다. 신라의 해적 ‘신라구’들은 일본을 빈번히 약탈했다. 이 중 810년대 ‘신라구’의 피해를 ‘고닌의 한구’, 869년부터 876년까지를 ‘조간의 한구’, 893년부터 895년까지의 피해를 ‘간표의 한구’라고 칭하고 있다. ‘신라구’의 출몰로 큐슈 지역에서 살기가 힘들 정도로 초토화되었다는 기록도 있다.

신라 해적 중 유일하게 나온 인물은 ‘현춘’이다. 신라 해적이 100척의 선박과 2500명을 이끌고 대마도를 습격한다. 큰 피해를 줬지만 일본 관군에 패해 결국 포로로 붙잡힌 인물이다. 당시 기록에 의하면 ‘현춘’은 “신라왕의 명령으로 일본의 곡물과 직물을 약탈했으며, 도망친 지휘관 3명 중 1명은 당나라 사람이다.”라고 실토했다. 그 후 고려가 탄생하자 일본 측 기록에서도 ‘신라구’의 기록이 사라진다.

그런데 한국인이 인정하고 싶지 않은 기록이 있다. <조선왕조실록>을 보면, 한반도를 침범한 왜구는 일본인 왜구로 위장한 한반도인들의 활동이 80~90%가 넘었다고 되어 있다. 당나라와 명나라 등 중국의 경우 ‘왜구’라는 것은 단순히 일본 해적의 개념을 벗어나 동쪽에서 발생한 해적 집단을 이르는 말로 사용되기도 하였다. <태종실록> 1416년 9월 29일의 기록에 ‘방지용 일당’이 울릉도를 거점으로 ‘가짜 왜구’로 활동했다고 쓰여 있다. 고려시대에도 화척(유기나 가죽 제품을 만들거나 가축을 도살하는 등의 천한 직업 종사자)과 재인(곡예·가무·음곡 등을 일삼던 광대)들이 왜적으로 가장하여 고려의 영토로 침범했다는 기록이 있다. 그들은 생존을 위해 가짜 왜구로 활동했을 것으로 여겨진다.

송철호 한국지역문화연구원장 문학박사