바둑돌이 귀족들의 사치품이 된 것은 고대까지 거슬러 올라간다. 4세기 말~5세기 초의 것이라 비정하는 황남대총을 1973~1975년에 발굴했는데 여기서 돌을 갈아 만든 바둑돌이 출토되었다. 일본 나라현에 있는 동대사(東大寺)의 정창원(正倉院)은 신라장적을 소장하고 있어 유명하다. 여기에 백제 의자왕이 일본 왕실에 선물한 바둑돌, 바둑돌통, 바둑판이 소장되어 있다. 바둑돌은 상아를 염색한 후 표면을 조각한 홍색과 감색으로 되어있다. 돌통은 상아로 은빛 코끼리 문양을 정교하게 새긴 것이다. 이 바둑놀이 한 벌은 오늘날의 기술로도 세계 최고수준이라 한다.

◇귀족의 사치품 바둑돌

고려말 목은 이색(牧隱 李穡)의 <목은문고>에 바둑돌 이야기가 있다. 그가 원나라 국자감에 유학하던 중 부친(이곡·李穀)이 돌아가셔서 귀국했다.(1351년, 고려 공민왕 원년) 소상을 마치고 부친의 서책을 정리하던 중 바둑돌을 발견했다. 하얀 바탕에 노란 줄무늬가 진 조개껍질로 된 흰 바둑돌, 옥처럼 윤기가 나는 까만 돌로 된 검은 바둑돌이었다. 모두가 정교하게 갈고 다듬어 별처럼 동글동글하게 빛나서 그야말로 유학자들이 자리 곁에 둘 진귀한 보배라 할 만하다 했다. 바둑돌은 이처럼 흰 조개껍질과 검은 돌을 ‘정교하게 갈고 다듬은’ 가공품이었다.

세종대왕의 셋째 왕자 안평대군은 학문을 좋아하고 시문을 잘 지었다. 글씨가 뛰어나 천하 제일이었고, 그림과 음악에도 일가견을 가진 만능인이었다. 옛일을 좋아하고 좋은 경치를 탐해서 한강변에 담담정(淡淡亭)을 지어 당대의 문사들과 교유했다. 당시 명유(名儒)로서 그와 친분을 맺지 않은 이가 없다 할 정도였다. 그는 바둑판과 바둑돌을 모두 옥으로 만들고 금박을 입혔다 한다. 대단한 사치품이 아닐 수 없다.

황남대총의 돌, 의자왕의 상아, 안평대군의 옥으로 만든 바둑돌에는 민초들의 땀과 적지 않은 국력이 소모되었을 터이지만 그 자세한 제작 과정은 알 수 없다. 그런데 목은 부친의 바둑둘은 ‘돌과 조개껍질을 정교하게 다듬은 것’이라 했으니 그 제작과정을 유추할 수 있다.

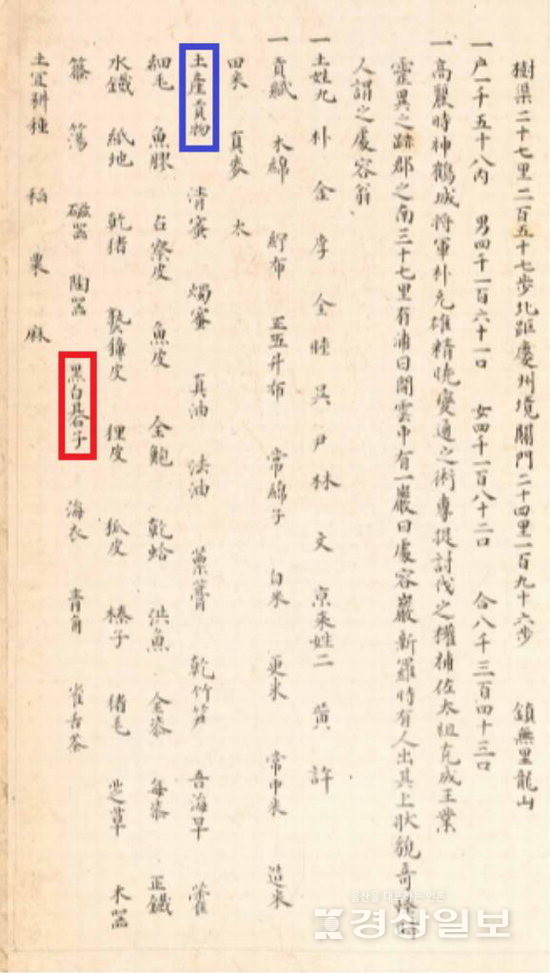

<경상도지리지> 울산군, 토산공물조와 <세종실록지리지> 울산군, 토공조에 ‘흑백 바둑돌(黑白碁子)’이 있다. 세종 당시, 아니 그 이전부터 울산에서 흑백 바둑돌을 공납(貢納)으로 바쳤음을 말해준다. 울산의 바둑돌은 오늘날의 지형으로 보아 정자와 주전 해변의 몽돌과 조개껍질로 만들었을 것인데, 황남대총에서 출토된 바둑돌은 바로 이것이었을 터이다. 조선시대 공납은 지역의 특산물을 나라에 바치는 일인데, 이는 필시 왕실 가족을 비롯한 높고 귀한 사람들이 사용했을 것이다. 울산 바둑돌은 이후의 기록에는 나타나지 않는다.

◇기장으로 떠넘겨진 울산 바둑돌 공납

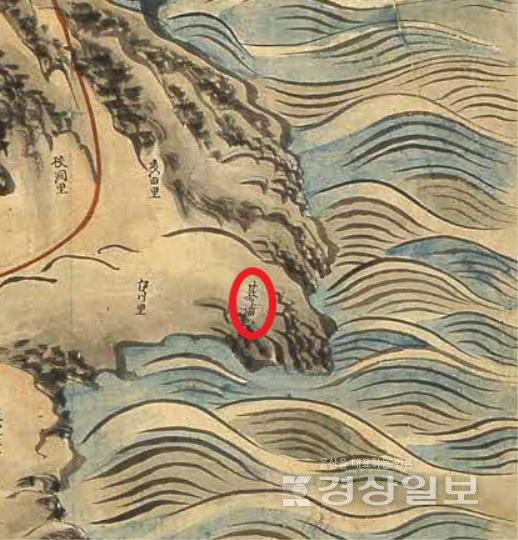

울산 이웃 기장에 기포(碁浦)라는 지명이 있다. ‘바둑돌이 나는 포구’라는 뜻이다. <신증동국여지승람> 기장현, 산천조에 이렇게 기록되어 있다. ‘기포는 현 남쪽 7리에 있다. 검은 바둑돌(黑碁子)이 생산되어 붙인 이름이다.’ 바닷물이 드나들면서 돌들이 서로 부딪혀 작고도 둥글게 닳아 바둑돌로 쓸 수 있었던 듯하다.

추사 김정희도 기장 바둑돌을 소재로 한 시를 남겼다. 그는 ‘자연산 바둑돌(自然棋)’ 첫머리에 이렇게 읊었다. ‘동해 거성현(車城縣)에, 자연산 바둑돌이 나네./ 바닷가의 소라와 전복 껍질이/ 무더기로 쌓여 서로 부딪히고/ 파도와 모래가 날마다 씻어내려/ 부수고 갈아서 모양을 갖추었네.’ 거성현은 기장의 옛 이름이다. 내용으로 보아 흰 바둑돌인데, 추사가 언제, 어떤 연유로 기장에서 이를 보았는지는 알 수 없다.

심노숭(1762~1837)은 심낙수의 아들이다. 심낙수는 강성 시파로서 벽파 공격에 앞장선 인물이다. 1800년 정조가 사망하고 11세 세자가 즉위했으니 순조이다. 영조계비 정순왕후가 수렴청정하면서 벽파가 정권을 장악했으니, 정순왕후의 가문이 경주김씨로서 노론 벽파였기 때문이다. 이로써 이미 사망한 심낙수는 관직을 삭탈당하고 아들 심노숭은 경상도 기장현에 유배되었다.

심노숭은 5년간 기장에서 유배생활 하면서 일기 <남천일록(南遷日錄)>을 남겼다. 여기에 앞에서 본 바둑돌 이야기가 나온다. 다음은 1801년 3월24일자 일기의 한 부분이다. ‘서울에서는 기장 바둑돌을 칭송한다. 예부터 토산품이라 한다. 요즘 아이 관노(官奴)들이 간혹 나를 보러 오는데, 모두가 손톱이 닳아 제 모양이 아니었다. 내가 이상히 여겨 물어보니 돌을 갈아 바둑돌을 만드느라 닳았다 했다.’ 울산의 바둑돌 공납이 언제인가 힘없는 고을 기장으로 떠넘겨져 관노 아이들이 이 일을 맡고 있었던 것이다.

◇관노 아이들의 손톱 닳는 중노동

일기는 이렇게 계속된다. ‘고을 십리 밖 포구에 검은 바둑돌이 나는데, 언덕처럼 많이 쌓여있다. 그 중 쓸만한 것을 고르면 하루에 겨우 서른 개를 얻는다. 흰 바둑돌은 동래 수영(水營) 포구에서 난다. 양식을 들고 다니면서 검은 돌과 조개껍질을 찾아 정교하게 갈아 바둑돌을 만든다. 관노 아이들이 이 일을 맡는데, 숙달된 아이도 하루에 겨우 서른 개를 만든다. 검은 돌, 흰 돌 각 200개가 한 부(部)가 되고, 한 고을에서 바치는 것이 1000부가 넘는다. 이로 인해 아이들 스무 명이 하루도 쉬지않고 돌을 갈아 손톱이 저토록 닳았다.’

심노숭은 이어 이렇게 말한다. ‘아이가 흰 바둑돌 수십 개를 가지고 왔는데, 옥을 깎은 듯 맑고 비계를 자른 듯 매끄러웠다. 서울에서 견본을 내려 보내는데, 색깔과 모양이 조금이라도 다르면 받아주지 않는다. 이것이 누구 집에 들어가는지는 모르겠으나, 이처럼 애써 봉행한다면 귀한 신분의 사람임을 알 수 있다. 한 때의 오락을 위해 천 리 먼 고을에서 거두어 들이고, 품질의 가부를 점찍어 받거나 물리치니, 높으신 귀인들이 이런데 마음을 쓰면 나라는 어느 겨를에 다스리겠는가. 사대부의 생각이 그릇되면 폐해가 백성에게 미칠 것이니, 관노 아이들의 손톱이 닳아 없어지는 것으로 그치지 않을 것이다.’ 서울 귀족들의 강요로 바둑돌을 만들고 있음을 알 수 있다.

중종조에 발간한 <신증동국여지승람> ‘토산’조에는 기장현은 물론 전국 어느 고을에도 흑백 바둑돌은 찾을 수 없다. 세종조 이후 언젠가 바둑돌 공납이 폐지되었음이 분명하다. <여지도서>(1757~1765) 기장현 물산조에 ‘검은 바둑돌’이 나오는데, 당시는 대동법 시행(1708)으로 공납이 폐지된 후이다. 그렇다면 기장현 관노 아이들의 중노동은 어떻게 설명해야 하나. 중앙귀족들의 바둑돌 강요와 수령의 상납이라 할 수 밖에 없다. 울산의 바둑돌도 상납으로 바뀌어 암암리에 계속되었던 것은 아닐까?

송수환 전문가·울산대 인문과학연구소 전 연구교수

(이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다)