어제는(음력 2월1일) 머슴날이었다. 머슴날은 머슴들이 ‘이월밥’을 먹고 나서 남자는 지게 다리를 잡고 울고, 여자는 울타리 문을 잡고 운다는 날이다.

사람들은 이날을 그냥 ‘이월 초하루’라 부르기도 하고 ‘머슴날’ ‘노비일’이라 부르기도 한다.

이날 먹는 ‘이월밥’은 한 해 고된 농사일의 시작을 알리는 신호탄이다.

그래서 이월밥 밥상에는 술과 함께 생선도 통마리로 구워 올려주고 김도 자르지 않고 그대로 준다.

그렇지만 이월밥의 끝은 눈물밥이 되기 일쑤다.

새터 관전이네 머슴 대길이는/ 상머슴으로/ 누룩도야지 한 마리 번쩍 들어/ 도야지 우리에 넘겼지요,/ 그야말로 도야지 멱따는 소리까지도 후딱 넘겼지요/ 밤 때 늦어도 투덜댈 줄 모르고/ 이른 아침 동네 길 이슬도 털고 잘도 치워 훤히 가리마 났지요… 찬 겨울 눈 더미 가운데작도/ 덜렁 겨드랑이에 바람 잘도 드나들었지요./ 그가 말했지요./ 사람이 너무 호강하면 저밖에 모른단다./ 남하고 사는 세상인데…

‘머슴 대길이’ 중에서(고은)

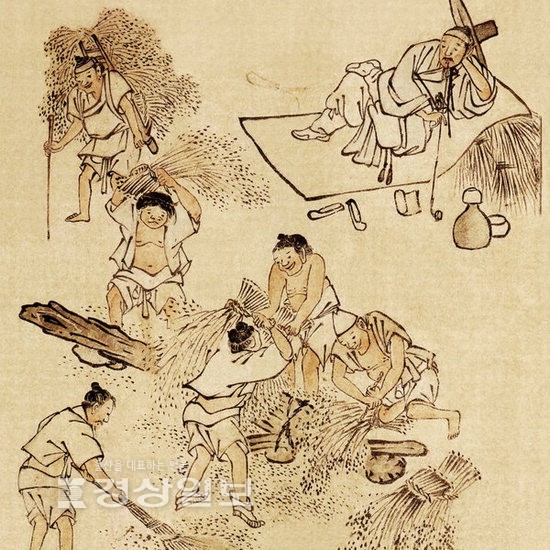

‘머슴’이라는 단어는 1894년 갑오경장 후에 등장한다. 한국민족문화대백과에 의하면 일제강점기인 1930년 우리나라 농업 고용주는 44만2908명이었으며, 머슴은 53만7432명이었다. 머슴의 수는 1940년까지 계속 늘어났다. 일제의 토지약탈이 갈수록 심해지면서 몰락 농민층이 증가했기 때문이었다.

머슴들은 대개 ‘상머슴’ ‘중머슴’ ‘담사리’로 등급이 매겨졌으며 이에 따라 연봉인 ‘새경’이 정해졌다. 특별한 문제가 없는 한 25~43세의 농사경험이 풍부한 장년층은 ‘상머슴’, 50세 전후의 중노년층은 ‘중머슴’, 19세 미만의 청소년과 55세 이상의 노년층은 ‘담사리’에 해당됐다.

경칩과 춘분이 들어 있는 2월(음력)은 만물이 생동하는 반가운 계절이지만 머슴들에게는 고달픈 일과가 시작되는 시점이었다. 머슴들은 농번기 때는 해도 뜨기 전인 새벽 5시께 일어나, 해가 지고 난 뒤 논밭이 제대로 보이지 않을 때까지 일손을 멈출 수 없었다.

공무원이나 사회의 심부름꾼을 ‘공복(公僕)’이라고 부른다. 우리말로는 머슴이다. 영어로는 ‘public servant’ 또는 ‘civil servant’에 해당한다. 요즘 머슴을 자처하는 국회의원 예비후보가 난립하고 있다. 코로나19가 전국적으로 창궐하는 이 때 자격없는 총선 후보까지 날뛰니 공기가 너무 탁하다. 진정한 공복이 되려면 한번이라도 이월밥을 먹어보라. 이재명 논설위원