‘학(鶴)’은 우리말로 ‘두루미’라고 부른다. 이는 ‘뚜루뚜루’ 하고 우는 울음소리에서 유래했다고 한다. 학은 3월~10월에 시베리아 아무르강 유역에서 서식하다가 겨울이 되면 혹한을 피해 한국, 일본 등지로 남하하여 겨울을 보낸다. ‘학은 천년, 거북은 만년’이라며 ‘장수(長壽)’의 상징으로 여기고 십장생(十長生)의 하나로 무병장수를 의미한다. 십장생은 신선 사상에서 유래된 불로장생(不老長生)을 상징하는 열 가지의 소재로 해·돌·물·구름·산 등의 무생물과 거북·학·불로초·소나무·대나무 등의 생물을 포함하고 있다.

‘춤(舞)’은 인간의 정신을 담은 의식적 움직임으로 그 속에는 종교와 생활 습관 그리고 풍속과 문화의 특징이 스며들어 있다.

특히 울산학춤은 901년(신라 효공왕 5)에 계변천신(戒邊天神)이 금신상을 입에 문 쌍학을 타고 학성(鶴城, 지금의 울산)에 내려와 천신이 학성 사람을 건강하게 오래 살며 부유하게 해 준다는 계변천신 설화에 근거한다.

울산학춤은 학의 기품과 자연스러운 움직임을 형상화한 울산의 대표 춤사위로 두 팔을 날개처럼 펼치고 목선을 길게 뽑아내는 몸짓은 물가에 노니는 학, 하늘로 비상하는 학의 모습을 담아내고 있다.

울산학춤은 학의 생태성과 상징성이 녹아든 학춤으로 불교사상에 기원을 두고 재현되고 안무(按舞) 됐다. 사악한 것을 물리치고 경사스러운 일을 맞이한다는 벽사진경(辟邪進慶)의 의미를 담겨있다. 주술적인 성격과 사상을 담고 있으며, 고대 동물에 영혼이 있다고 믿는 토테미즘의 영향을 받은 것이다.

이같이 학춤은 고대로부터 이어지는 오랜 역사를 보유한 춤이지만 여전히 많은 예술가에게 영감을 주고 있으며, 학춤이 닫힌 전통이 아니라 여전히 살아 움직이고 있는 살아있는 전통이다.

전통이란 과거로부터 현재까지 축적되고 계승되어 온 문화적 유형의 총체로 하루아침에 만들어진 것이 아니다. 울산의 역사와 숨결이 살아 숨 쉬는 ‘울산학춤’과 같은 전통춤이 있다는 것은 생활 속에서 예술을 창조해 내는 문화를 향유 할 줄 아는 울산의 문화의 힘을 보여준다고 할 수 있다.

학춤의 춤사위는 사군자화의 매화 그림에 비유하기도 한다. 사군자의 하나인 매화는 봄을 상징한다. 이른 봄 추위를 이겨내고 가장 먼저 피는 꽃으로 알려져 있다. 인고의 시간을 보내고 봄을 알리는 전령의 상징인 매화를 통해 어떤 어려움도 극복하고 마는 끈기 있는 민족성을 상징한다고 할 수 있다.

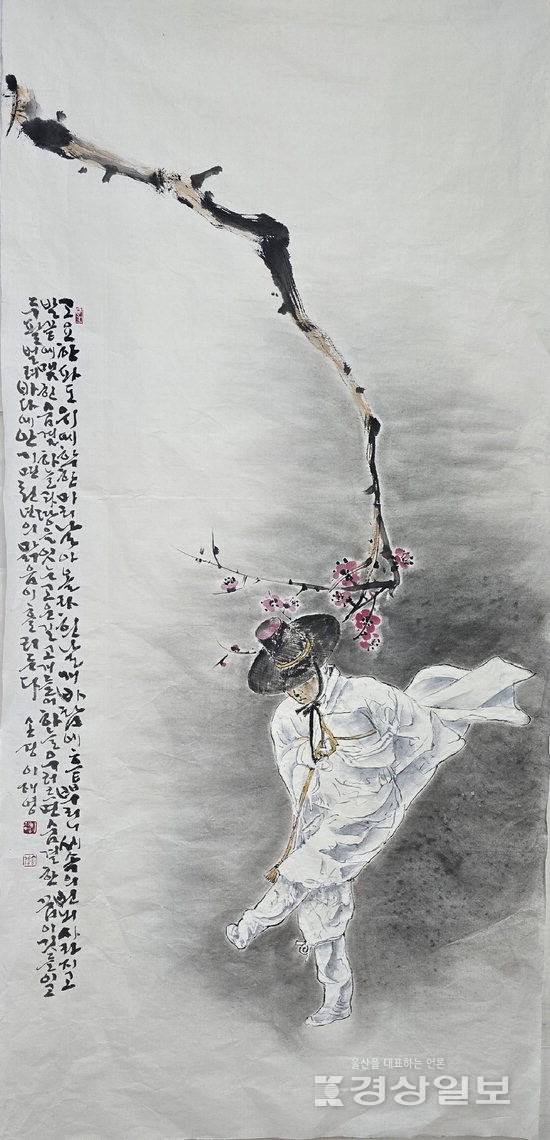

작품‘학무도(鶴舞圖)’를 보면 오래된 매화 가지에 꽃이 피어 있고 그 아래 학무를 추고 있는 선비를 그리고 있다. 꺾여진 매화 가지가 예를 갖춰 마치 학무를 추는 선비의 갓을 피하고 있는 듯하다. 선비의 춤사위와 매화의 꺾임이 일체화되어 움직이고 있다.

오른쪽 화제에서 작가는 “고요한 파도위에 학 한 마리 날아올라 흰날개 바람에 흩뿌리니 세속의 번뇌 사라지고 발끝에 맺힌 숨결 하늘과 땅을 잇는 고운길 고개 들어 하늘 우러르면 숨결한 꿈이 깃들이고 두 팔 벌려 바다에 안기면 천년의 맑음이 흘러든다.”고 했다. 이는 작가와 자연과 물아일체 되고 있음을 말하고 있다.

긴 역사 속에서 혹독한 고난을 겪을 때마다 매번 이를 극복하며 봄을 맞이한 우리 민족은 추운 겨울 고고하게 날갯짓하는 학에게서 자신들의 이상적 꿈을 발견했는지도 모른다.

외부의 시각적 자극을 차단하고 내면의 통찰이나 깊은 관찰을 위해 잠시 눈을 감아보자. 눈을 감으면 또 다른 꿈의 세계가 열린다. 폴 고갱(Paul Gauguin, 1848~1903)은 “나는 보기 위해 눈을 감는다(I shut my eyes in order to see)”라고 했다. 인생의 중요한 순간에 하던 일을 잠시 멈추고 자신의 내면을 바라볼 필요가 있다. 그림은 망막적 만족, 망막적 휴식을 넘어 우리의 지성에 관여해야 한다.

무덥던 한여름이 지나가고 햇살과 불어오는 바람이 가을에 접어들고 있음을 느낀다. 바람에 스치는 감각은 미세한 한 올의 머리카락에 의해 감지된다. 우리가 꿈꾸는 이상향은 어디에 있을까? 그것은 아득히 먼 곳에 있는 것이 아니라 우리가 존재하는 모든 곳에서 자신의 마음이 상쾌해질 수 있는 공간을 지금 바로 여기에 옮겨 놓으면 그곳이 바로 유토피아다.

글=김찬호 미술평론가·그림=이재영 문인화가

※이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다