우리의 절은 주로 산 위 발길이 닿기 어려운 곳에 위치하여 반가사유상은 누구에게나 열린 공간이기도 하지만, 가기는 쉽지 않다. 선정의 법열(法悅)을 맛본 순간, 오묘한 기쁨과 즐거움이 차올랐고, 그는 미소 짓게 된다. 사유상의 미소의 정체는 바로 ‘선정 삼매’다.

신라 석굴암과 함께 우리나라 불교 조각사의 정수로 꼽히는 ‘금동반가사유상’은 높이 83.2㎝, 93.5㎝로 삼국시대를 풍미했다. 6세기 중엽에서 7세기 중엽의 약 100년 동안 고구려, 백제, 신라 삼국에서 집중적으로 만들어졌다고 한다. 밀랍(벌집을 정제하여 만듦)을 이용해 주조하는 방법인 밀랍주조법을 기본으로 제작됐다. 이 주조 방법은 먼저 점토로 불상을 제작한 후 밀랍을 바르고 불상과 똑같이 밀랍을 조각한 후 그 위에 다시 점토를 입히고 밀랍 부분에 청동 쇳물을 주입하는 불상제작 방법으로 정교한 불상을 제작하는데 주로 사용된다. 현재 남아있는 다양한 삼국시대 조각상 중, 조형적으로 가장 높은 완성도를 이룬 것으로 보아, 당시 종교 미술의 핵심이었다는 사실을 알 수 있다.

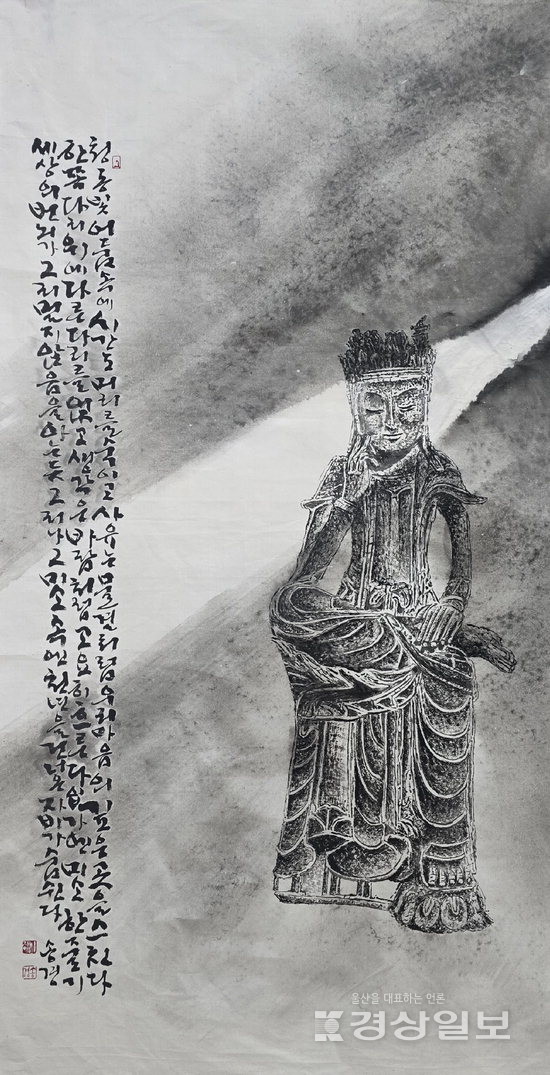

금동반가사유상을 보면 ‘반가부좌(半跏趺坐)의 자세로 사유하고 있는 모습의 상’이라는 뜻이다. 여기서 반가부좌는 한쪽 다리만 접어 올렸다는 의미로 쓰였다. 하지만 반가부좌의 사전적 의미는 ‘오른 무릎을 접어 올려 왼쪽 허벅다리에 얹고 왼쪽 발이 오른 무릎 밑으로 가는 것’이라고 나와 있다. 금동반가사유상은 좁은 어깨선 화려한 장식과 자연스러운 옷 주름, 균형 잡힌 신체가 마치 실제를 그림으로 옮겨놓은 듯하다. 치마 주름도 세심하다.

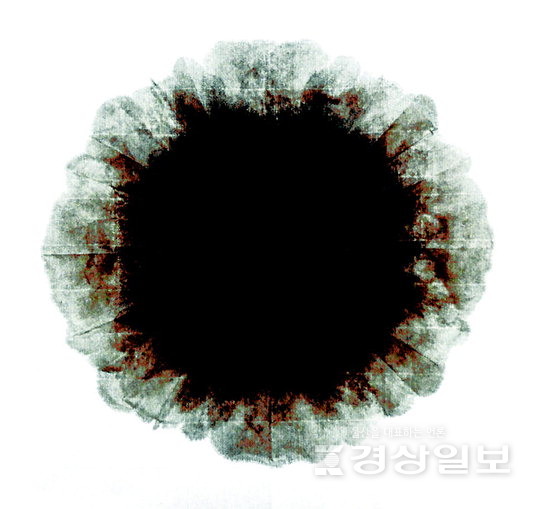

불교의 가르침은 그림을 통해 상징(象徵)으로 드러난다. 영산회(靈山會)에서 부처님이 한 송이 꽃을 들어 보이자 그 의미를 알고 옅은 미소를 보낸 가섭(迦葉)의 미소는 바로 깨달음의 상징이다. 이런 선적(禪的) 상징이 시로, 문자로, 그림으로 드러나는 것이 선서화다. 그래서 선의 수행과 선서화는 불이(不二)다. 이같이 선(禪)이 예술작품의 주제로 사용할 수밖에 없는 이유는 선에는 함축(含蓄), 탈속(脫俗), 정적(靜寂), 유현(幽玄)이 반영되어 있어 선승과 예술가들이 추구하였던 정신세계와 만나고 있다.

작품 ‘반가사유상(半跏思惟像)’은 금동반가사유상을 염두에 두고 그린 듯하다. 반가사유상은 인간의 본질과 깨달음을 사유하는 상징적 존재로, 많은 예술가와 시인들이 그 깊은 내면의 고뇌와 성찰을 이미지로 표현해 왔다. 좌측 화제는 “청동빛 어둠 속에 시간도 머리를 숙이고, 사유는 물결처럼 우리 마음의 깊은 곳을 스친다. 한쪽 다리 위에 다른 다리를 얹고 생각은 바람처럼 고요히 흐른다. 입가엔 미소 한 줄기, 세상의 번뇌가 그리 멀지 않음을 아는 듯, 그러나 그 미소속엔 천년을 건너온 자비가 숨 쉰다.”라고 적혀 있다. 작가는 반가사유상의 미소 짓는 얼굴을 강조하기 빛이 들어오는 느낌을 수묵으로 온화한 미소를 강조하고 있다. 화가는 세상을 보는 탁월한 시선이 필요하다. 그림에서 중요한 것은 형태 너머 심상(心象)을 담아내는데 있다.

현재 금동반가사유상은 국보로 지정되어 국립중앙박물관에 소장된 것으로 서양 조각의 대표적 작품이라고 여겨지는 로댕의 ‘생각하는 사람’과 비교된다. ‘고뇌를 사유를 통해 극복한 인간’의 현존재를 넘어서고 있다. 현재 국립중앙박물관에서 전시하고 있는 ‘사유의 방’은 반가사유상의 철학적 의미와 인간의 내면을 사유하는 공간으로 현재에도 많은 사람들의 발길이 끊이지 않고 있다.

선의 궁극적 목표는 본래 자성(自性)을 찾아가는 것이다. “사물을 알리는 데는 언어보다 좋은 것이 없고, 형상을 후대에 전하는 데는 그림보다 좋은 것이 없다”라고 했다. 그래서 사물을 선양하는 글과 형상을 남겨놓은 그림, 즉 서화는 예술 양축으로 발전했다. 그 결과 시·서·화 일치의 사유가 나오게 된 것이다.

글=김찬호 미술평론가·그림=이재영 문인화가

※이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다

저작권자 © 울산일보 무단전재 및 재배포 금지