지난 회에 서찬규(徐贊奎, 1825~1905)가 그의 <임재일기>에 기록한, 울산 난곡서원에 봉향할 화양서원의 우암 송시열의 영정이 대구에 도착하는 장면을 소개한 바 있다. 우암 영정은 이윽고 난곡서원에 봉향되었는데, 이후의 진행 과정을 살펴보자.

송달수(宋達洙, 1808~1858)는 본관이 은진이고 호는 수종재(守宗齋)이다. 우암의 8대손이다. 1845년 의금부도사에 제수된 후 경향의 여러 관직을 역임하고 1857년(철종 8) 5월 형조참의가 되었다. 이후 향리로 은퇴하여 유유자적했다. 그는 같은 해 3월27일부터 5월29일까지 대전의 회덕 본가를 떠나 두 달간 여정으로 당시 경주부윤으로 있던 동생 송근수(宋近洙)에게 다녀오고, 이어 인근 여러 곳을 유람하고 여정을 <남유일기(南遊日記)>에 남겼다. 둘째 아들 병찬과 지인 2명이 동행했다. 여기에 난곡서원에 관한 내용이 실려있다.

◇우암 후손 송달수의 기록

그는 1857년 5월 초 경주 일대를 돌아보고, 5월12일에 언양 반구대를 유람했다. 이 날 집청정에서 숙박한 후 반구서원의 3현(賢)을 배알하고, 오후에 통도사를 구경한 후 경주에 돌아왔다. 그런데 따로 울산에 갔던 아들 병찬이 저녁 무렵에 경주에 뒤따라 돌아왔다. 이날 일기는 이러하다.

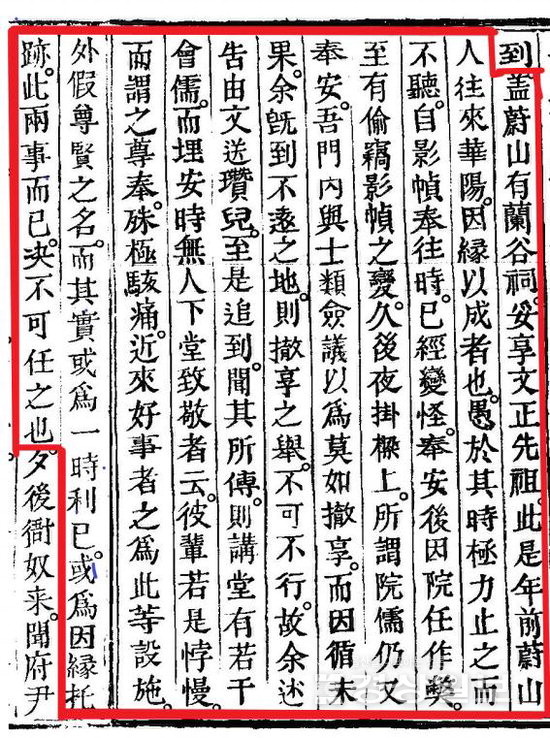

“울산에 난곡서원이 있는데, 문정공(文正公) 선조를 제향하는 곳이다. 몇 년 전 울산 사람들이 화양동에 왕래하면서 인연을 맺어 이 서원을 지었다. 당시 내가 화양서원의 행태를 극력 저지했으나 듣지 않았다. 선조의 영정을 받들고 다른 지역으로 가는 것은 예사로운 일이 아니기 때문이었다. 난곡서원에 영정을 봉안한 후에 원임(院任)이 작폐해서 도난당했는데, 얼마 지난 뒤 대들보에 걸려있는 것을 찾아 다시 이를 봉안했다 한다. 이에 문중과 화양서원 사류들이 철향(撤享, 봉향을 철회함)해야 한다 했지만 아직 실행하지 못했고, 이제 내가 먼 곳까지 왔으니 철향하지 않을 수 없게 되었다. 그래서 고유문을 찬아에게 주어 울산에 보냈는데, 이제 철향을 마치고 나를 찾아온 것이다.”

문정공은 우암의 시호이다. 문중은 우암을 중시조로 하는 은진 송씨 일문을 말한다. 울산의 일부 유생들이 우암을 제향하는 화양서원과 결탁해서 그 위세를 빌어 난곡서원을 짓고 우암 영정을 모시고 와 제향했던 것이다. 그런데 울산에서 난곡서원 유생과 우암 봉향을 반대하는 유생들 사이에 다툼이 있었던지 영정은 도난 당했고, 이것이 얼마 후 서원의 대들보에 걸려있었다. 정황으로 보아 난곡서원 유생들은 울산의 신출노론이고 이를 반대하는 유생들은 울산과 인근 고을의 남인들임이 분명하다. 영정 절도는 이들 남인 유생들의 소행일 터이다. 신출노론과 남인이 향토의 주도권을 두고 벌인 향전(鄕戰)이었던 것이다. 이런 사정을 알아낸 우암 후손과 화양서원측에서 우암을 난곡서원에서 철향하기로 했고, 송달수가 경주에 온 김에 아들 병찬을 울산에 보내 철향을 단행했던 것이다. 1857년 5월12일의 일이었다.

◇겉으로는 존현, 안으로는 잇속

서찬규의 <임재일기>는 1857년 5월15일자에 이렇게 기록하고 있다. “…이날 들으니, 송공이 반구대에 갈 때 아들 병찬을 울산 난곡서원에 보내 고유한 후 영정을 세초(洗)하고 위판을 매안(埋安)하려 한다 했다.” 고유는 철향하는 연유를 영정에 고하는 일이다. 세초는 영정을 정갈하게 하는 세탁, 매안은 신주를 땅에 묻는 일이다. 모두 영정을 회수, 철거하는 절차이다. 송병찬이 이 절차를 마치고 경주에 돌아와 부친에게 그 경과를 말씀드린 것이다. 날짜는 다르지만 송달수가 아들을 보내 난곡서원에서 선조를 철향한 사실을 자세히 말해주고 있다.

이보다 앞서 송달수는 우암의 8대 봉사손 송종수(宋宗洙)에게 서찰을 보내 난곡서원 철향이 불가피함을 말했다. “사우(祠宇)를 짓는 일은 선조께서 강학, 장수(藏修)했거나, 경승을 유람했거나 각각 뜻이 있어야 하는데, 단지 유생들이 경모한다는 사사로운 마음만으로 짓는다면 불가합니다. 지금 울산에서 선조의 영당을 지었는데, 무엇을 근거로 해서, 왜 구석진 고을에 지었는지 알 수 없습니다.… 생각컨대 울산 유생들의 이런 짓은 통렬하게 금하지 않으면 풍속이 더러워져 더욱 깊어질 우려가 있습니다.” 울산은 선조 우암의 발자취가 없는 곳인데 신노들이 사사로이 영정을 모셔와 봉향하고 있으니 철향해야 한다는 것이었다.

이어 다시 이렇게 말했다. “울산 유생들의 하는 짓이 선현을 존경한다는 성심에서 나왔다 하지만, 바닷가 궁벽한 고을에서 끝까지 신중하리라 보장할 수 없습니다. 또 선조께서 잠시 유람하며 지나가신 곳에 사당을 짓는다 해도 왜 꼭 울산이어야만 합니까? 하물며 사우 신설은 이미 금령이 있으니 다시 살펴 신중히 해야 할 일입니다.…속히 명하시어 영정을 화양서원에 봉환(奉還)해서 세초해 주시면 다행이겠습니다.” 울산 신노들이 선현을 존경한다는 명분으로 사우를 건립했지만 그 뜻을 시종여일하게 지켜갈 지는 알 수 없는 일이며, 더구나 나라에서 이미 사우 건립을 금지하고 있는 시기에 하필 궁벽한 울산의 서원에서 봉향할 수 없다는 것이었다.

◇서원철폐령 이전에 폐원

송달수는 이렇게 봉사손과 논의한 후 철향을 단행했다. 그런데 철향하는 과정에서 난곡서원 유생들은 이를 만류하거나 아쉬워하는 자가 없었다. 울산에서 돌아온 송병찬이 부친에게 올린 말에 신노들의 행태를 여지없이 고발하는 말이 담겨있다. “강당에 유생들이 몇몇 모여 있었는데, 신주를 매안할 때 아래로 내려와 공경하는 자가 없었습니다.” 저들에게 우암은 공경의 대상이 아닌, 가탁할 권위에 불과했던 것이다. 송달수는 이렇게 말했다. “저들이 이토록 패만하면서 문정공을 존봉한다 하니 해괴하고 통탄스럽다. 근자에 호사가들이 겉으로는 ‘선현을 존경한다면서 실제로는 이익을 챙기려고(外假尊賢 實爲利己)’ 인연을 칭탁하니, 이런 일은 결코 내버려둘 수 없다.” 난곡서원 신노 유생들이 우암을 칭탁해 향토에서의 입지 구축이라는 이익을 얻으려 있던 것이다.

이렇게 난곡서원은 1848년 울산 신노들이 건립했지만 남인들과의 대립으로 영정 도난과 회수를 둘러싼 분란이 일어 우암 후손과 화양동서원 측의 불신을 초래하여 건립 10년째인 1857년에 폐원되었다. 1868년(고종 5) 대원군이 서원철폐령을 내리기 11년 전 일이다. 울산의 남인이 세력이 강성한데 비해 신노들은 이들을 감당할 만한 인맥과 경제력을 갖추지 못하고 있었던 것이다. 송달수의 말 ‘外假尊賢 實爲利己’야말로 영남지역 노론 계열 서원의 본질이었다. 이처럼 난곡서원의 조기 폐원은 울산의 남인과 신노의 향전에서 신노가 일방적으로 패퇴한 사건이었다. 송수환 전문가·울산대 인문과학연구소 전 연구교수

(이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다)

■난곡서원

울산 중구 다운동에 있었던 옛 서원. 1848년(헌종 14)에 지방유림의 공의로 송시열·김창집·김제겸의 학문과 덕행을 추모하기 위해 창건했다. 선현배향과 지방교육을 담당하다 대원군의 서원철폐령으로 1868년(고종 5) 훼철된 뒤 복원되지 못한 것으로 알려져 왔다.