지난 6월7일 기박산성임란의병추모사업회가 마련한 학술세미나 ‘기박산성 임란의병의 역사적 고증’이 열렸다. 필자는 발제자로, 사업회 연구위원 이명훈 고려대 명예교수는 약정토론자로 참여했다. 필자 발제의 주내용은 기박산성 의병결진을 전하는 이경연의 <제월당실기> 중 ‘용사일록’이 1909년 간행 당시 꾸며졌고, 그래서 결진이 사실이 아니라는 것이었다.

이 교수는 적극 반론하였다. 언론 보도만 보더라도 “정사 중 정사라고 하는 조선왕조실록에도 오류는 있다. 결진 날짜 오류는 제월당 활동 시기가 난중(亂中)임을 감안해야 한다. 또 기박산성 의병이 전국 최초의 의병이라고 주장한 바는 없다. 단지 ‘홍의장군 보다 하루 앞선 것으로 기록돼 있다’고만 했다” 등 이해하기 어려운 발언이었다. 이 외에도 그의 세미나 당시 토론문은 수용할 수 없는 내용이 많았다.

◇기박산성 의병이어서 공신녹권에 올랐나?

이후 필자는 재반론의 기회를 갖지 못했고 어느덧 석달이 흘러갔다. 이런 중 위 세미나 이틀 후 이 교수가 필자의 발제를 언급하며 학자적 소양에 흠결을 가한 언론보도가 있었다. 이를 뒤늦게 본 필자는 적극 대응하지 않을 수 없고, 이 기회에 세미나 이후 갖지 못했던, 이 교수의 토론에 대한 반론의 장을 마련하기로 한다.

지난 6월10일자 경상일보에 이 교수의 발언이 실려있다. “송 박사의 주장은 자신의 주장에 도움되는 자료만 활용해 기박산성 의병활동 자체를 부정했다. 하지만 곽재우가 남긴 ‘화왕산성동고록’에 기박산성 의병(3명)이 화왕산성전투에 참전한 기록이 있다. 왕조실록에는 기박산성 의병이 5명이나 나온다. 공신녹권에는 기박산성 16의사 중 11명이 포함되는데, 이것만으로도 기박산성 의병은 실재한 것이다.”

필자는 이들 자료가 필요하지 않아서 이용하지 않았을 뿐이다. 이 교수의 이 말에는 오히려 기박산성 의병을 부정하는 내용이 포함되어 있다. 필자의 소견으로는 이들 자료로써는 기박산성 의병의 실재를 입증할 수 없다는 것이다. ‘화왕산성동고록’을 보자. 1734년(영조 10년)에 <창의록>이 간행되었는데 여기에 ‘화왕입성동고록’(이하 동고록)이 실려있다. 표제의 ‘산성(山城)은 ‘입성(入城)’의 잘못이다. 주관한 인물은 곽재우가 아닌 그의 증손자 곽원갑이다.

‘동고록’에 실린 울산 인물은 김흡·서인충·윤홍명·장희춘·이경연·전응충 등 6명이다. 이들 중 기박산성 의병에 참가한 사람은 장희춘, 이경연 2명뿐이다. 이들이 기박산성 의병이어서 ‘동고록’에 실렸다면 나머지 4명이 왜 여기에 실렸는지 설명할 수 없게 된다. 더구나 ‘동고록’이 위작(僞作)이라는 연구 보고도 있다.(하영휘, 2007, 화왕산성의 기억, 임진왜란 동아시아 삼국전쟁)

이 논의는 왕조실록(선조실록)과 공신녹권에도 동일하게 적용된다. 선조실록에 이름이 오른 5명은 기박산성 의병이어서 실린 것이 아니다. 실록에는 기박산성이라는 명칭 자체가 없다. 공신녹권도 마찬가지다. 16명 기박산성 의병 중 11명이 녹권에 실렸다 했는데, 5명은 왜 여기서 빠졌을까? 이들이 기박산성 의병이어서 녹권에 실린 것이 아님을 알 수 있다.

◇‘용사일록’ 등장의 실상

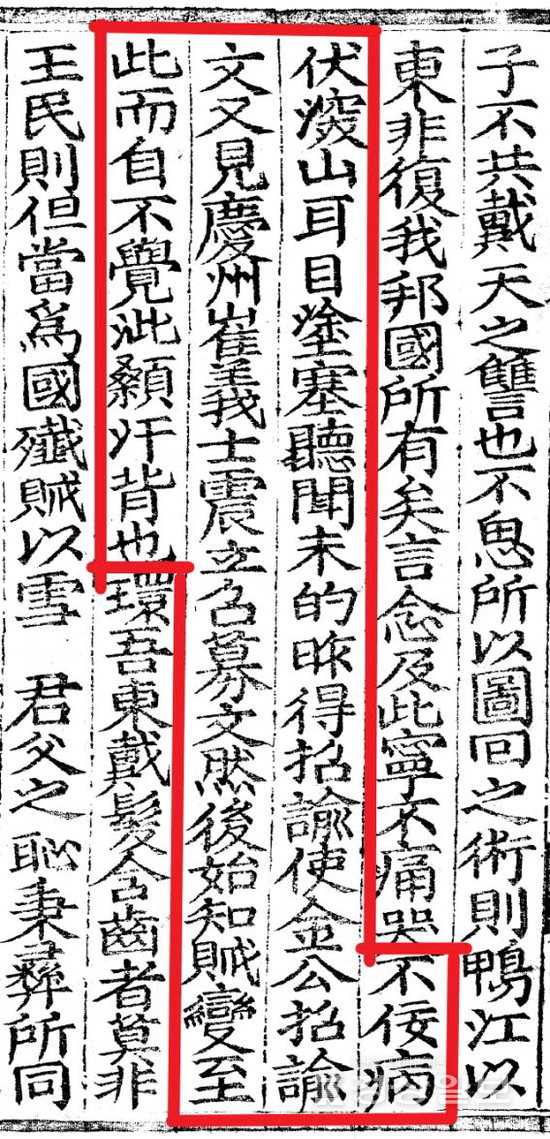

거듭 말하거니와 기박산성 의병은 사실이 아니다. 제월당이 1592년 5월23일 울산에서 낸 초유문에는 “어제(22일) 초유사 김성일의 초유문을 보고… 비로소 적변이 이르렀음을 알았다.” 했다. 김성일의 <학봉집> ‘연보’에는 “5월 초에 함양에 갔고, 초유문을 지어 도내에 포고했다.”고 적혀있다. 함양 출신 의병장 정경운의 <고대일록>에는 김성일이 5월8일에 초유문을 포고했다고 기술했다. ‘용사일록’의 4월21일 창의, 24일 열진은 그래서 사실이 아니다.

그는 이렇게 말했다. “제월당이 김성일의 초유문을 보고 창의했다 한 것은 4월에 이미 창의했으면서도 국가로부터 처벌을 받지 않으려 김성일의 초유문을 보고 거병했다 한 보신책 혹은 고육지책일 ‘가능성’이 있다. 또 춘추필법에 따른 겸양으로 자신을 낮추고 국가의 부름에 응해 창의한 모양새를 갖추려 했을 ‘가능성’, 김성일의 영향을 받아 창의하게 된 것으로 모양새를 갖추려 했을 ‘가능성’이 있다.” 제월당 자신이 “김성일의 초유문을 보고 창의했다” 한 선명한 문자를 두고 그렇지 않을 ‘가능성’이 있다고 얼버무렸다.

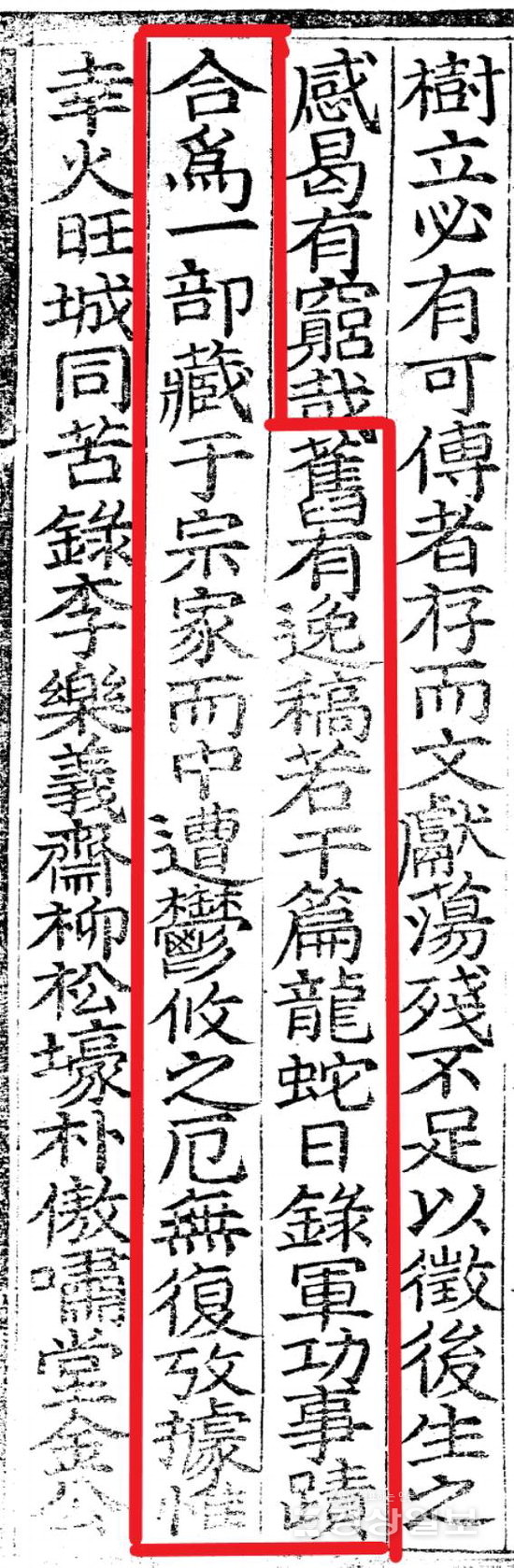

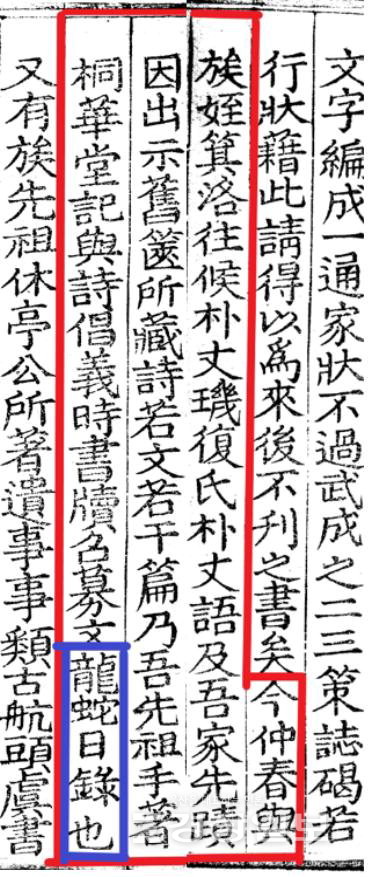

‘용사일록’은 어떻게 만들어졌나? 다음은 제월당의 10대손 이석선이 찬술한 ‘가장(家狀)’의 일절이다. “옛날에 (제월당의) 원고 몇 편과 ‘용사일록’, 군공사적을 한 부(部)로 합쳐 종가에 보관했는데, 중도에 화재가 일어나 다시 고증할 근거가 없어졌다.” 종가에 보관한 ‘용사일록’이 화재로 소실되었다는 것이다.

다음은 이석선의 동생 이석정이 찬술한 ‘부휴정이공소찬유사(附休亭李公所撰遺事)’의 일절이다. “금년(1909) 2월… 박기복씨를 문안했다. 말이 우리 선조의 사적에 이르자 상자에 간직한 시·문 몇 편을 보여주었다. 선조가 지으신 ‘동화당기’와 창의시의 편지, 소모문과 ‘용사일록’이었다.” 소실되었다던 ‘용사일록’이 갑자기 나타난 것이다. 타인의 일기를 필사하여 대를 이어 수백 년간 보관하는 일은 상식에 어긋난다. ‘용사일록’은 이렇게 이석정이 박기복이라는 인물을 내세워 꾸며낸 것이다.

◇경주의병 합류, 병영성 공격, 신흥사 승병과 군량미도 거짓

다음은 이능오가 찬술한 ‘장갈후서(狀碣後)’의 한 부분이다. “10대손 석정이…실록(實錄)을 편간하려고 초본을 보여주면서 말했다. ‘선조 제월옹의 고적이 병란 중 소실되었습니다. 선형 석선이 읍지에서 찾고, 함께 창의한 가문의 일기와 여러 군자들의 장갈문을 얻었으나 아직도 소루합니다. 지금 선조께서 손수 쓰신 저술 몇 편을 다른 가문의 고지(古紙)에서 얻었으니 살펴주시고 한 말씀 해주십시오’.”

이석정이 편간한 제월옹의 ‘실록’이 바로 <제월당실기>이다. 그가 말하는 ‘다른 가문 고지에서 얻은 선조의 저술’ 중 하나가 박기복이 보여주었다는 ‘용사일록’이다. 이를 <제월당실기>에 실은 것이다. 전후 맥락이 이러하므로 ‘용사일록’의 기박산성 의병은 물론 여기서 파생된 경주의병 합류, 병영성 공격, 신흥사 승병과 군량미도 모두 사실이 아니다.

송수환 전문가·울산대 인문과학연구소 전 연구교수

(이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다)