한 사람의 생애를 기록하는 작업은 허투루 할 수 없는 일이다. 한평생 한 길을 걸어 온 장인의 삶은 더 말할 필요가 없다.

긴 시간, 온갖 우여곡절을 겪었어도 끝끝내 일손을 멈추지 않았던 장인의 세월이 있었기에 울산의 전통문화는 오늘날에 전승돼 새로운 미래로 연결될 수 있다.

장인들의 굽은 등과 주름진 손에는 그들 삶의 애환이 깊숙히 박혀있다. 이제는 그들 스스로가 털어놓는 지난 세월 아득한 그 시간을 들어보고 우리의 후손이 또다시 과거를 돌아보며 울산의 문화와 그 뿌리를 이해할 수 있도록 기록으로 남겨놓을 차례다. 울산시와 울산기록연구원의 ‘울산광역시 무형문화재 구술생애사’ 기록사업은 올해 초 그렇게 첫발을 뗐고, 이 해가 다 가기 전 첫 결과물로 2권의 단행본을 내놓았다.

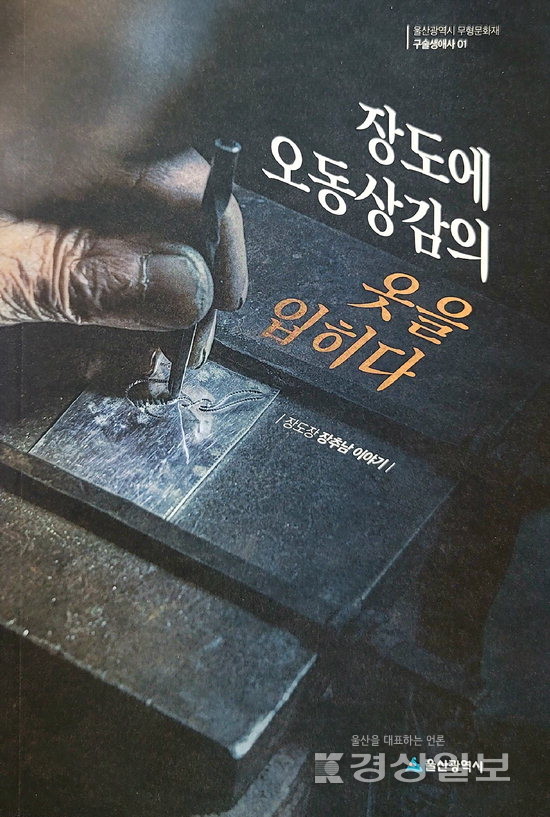

○…<장도에 오동상감의 옷을 입히다>는 장추남 장도장(시무형문화재 1호)의 생애사는 다뤘다.

1부에서는 울산의 전통문화유산인 장도 기능이 습득되고 전승돼 온 과정과 현재의 상황을 엿볼 수 있다. “지금 장도에 오동상감을 하는 건 울산에 나밖에 없어요. 나는 이거 롤라 안쓰고 전부 망치질 해가지고, 완전히 재래식 그대로 합니다. 오동상감은 전부 병영사람이 해요. 안강에 가 보니, 거기서 담뱃대에 오동 넣는거 보기는 했는데, 병영사람이 가서 만든거지요.”

2부에서는 장도 제작 과정을 가록하고, 장도장의 작품세계, 장도장의 수상경력을 소개한다. 아흔이 넘은 장도장은 여전히 망치질을 멈추지 못하고 있다. “50대 후반이면 대부분 다 죽어요. 요즘처럼 마스크가 제대로 있길 했나. 연마할 때 먼지 노다지 마시고, 그러니 장인들 전부가 일찍 죽지요. 연기도 많이 마시고. 빼빠(사포)속에서도 먼지가 나오거든. 전부 호흡기 질환으로 빨리 죽어. 나도 지금 호흡증이 있지요.”

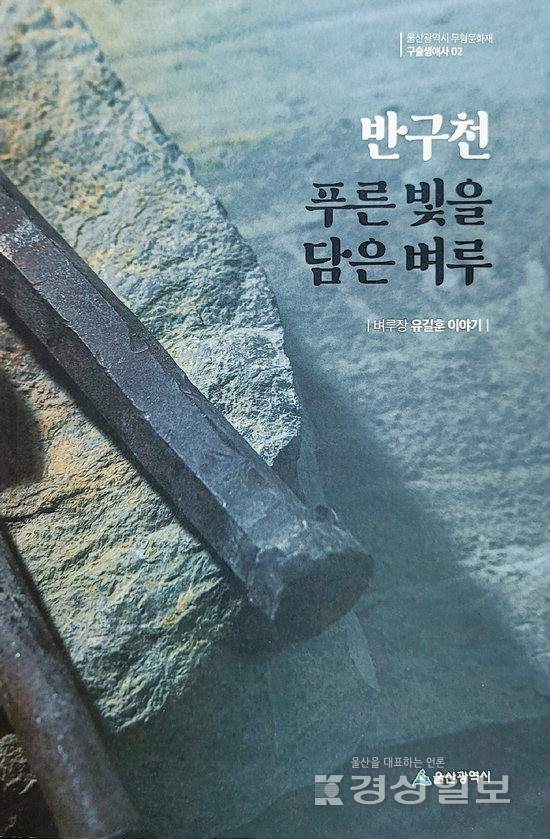

○…유길훈 벼루장(시무형문화재 6호)의 이야기는 <반구천 푸른 빛을 담은 벼루>에서 다룬다.

1부는 유길훈 장인의 구술을 바탕으로 벼루장의 생애사로 엮었다. 울산의 전통문화를 만들어가는 뱌루장의 기능과 삶, 그리고 기능전수 상황과 희망을 담는데 초점을 맞췄다.

여기에 장인의 아들이기도 한 전수장의 경험까지 덧붙였다. “후계자 찾기가 극히 어렵습니다. 하늘의 별 따기지. 그런데 아들이 ‘내가 하겠습니다’ 하는거야. 반갑기도 했지만 철렁하는 거예요. 내가 걸어온 길을 내가 아니까. 아들한테 그 짐을 짊어지게 한다는 것이 굉장히 묘하더라고요.”

2부에서는 벼루 제작 과정과 벼루장의 작품세계를 소개한다. “어느날 무형문화재 전수관을 짓는다고 해놓고, 예산편성됐다가 전부 삭감됐다고 해요. 다시 건의하겠다며 장인들을 찾아다니면서 인터뷰를 떠갔어요. 의욕적으로 작업할 수 있는 여건을 마련해주면 좋겠다고 한마디 하긴 했는데, 어떻게 될런지….”

홍영진기자 thinpizza@ksilbo.co.kr