올해는 육십간지 가운데 39번째에 해당하는 임인년(壬寅年))이다.

임(壬)은 흑색, 인(寅)은 호랑이를 의미한다. 검은 호랑이는 용맹함, 리더십, 독립성, 도전정신, 열정을 상징한다. 선조들이 귀하게 여길 수밖에 없는 이유다. 액을 물리치는 의미에서 새해에는 집집마다 호랑이 그림을 걸기도 했다. 오랜 세월 만민이 의지했을 기원의 힘이 오늘날 우리에게 닿기를 바라본다. 전 세계를 강타한 팬데믹이 올해는 반드시 잡힐 것 같다. ‘코로나야 물렀거라, 범 내려온다!’

대한민국 역사를 통틀어 호랑이만큼 존재감을 드러내는 동물도 없다. 출발점은 당연히 고대 단군신화였고 가깝게는 2018년 평창동계올림픽대회 마스코트 ‘수호랑’에 이른다. 전통의 가치와 우리의 기상을 상징한다. 산군(山君), 산령(山靈), 산신령(山神靈), 산중왕(山中王)처럼 호랑이를 칭하는 이름에서도 알 수 있다.

호랑이의 위협이 끊이지 않았던 과거에는 호랑이가 사람들에게 공포와 두려움의 대상이었다. 조선왕조실록에 따르면 민간은 물론 궁궐마저도 안전지대가 아니었다. 조선초기 ‘특히 경상도에 호랑이가 많아 지난해 겨울부터 금년 봄에 이르기까지 수백명이 물려 죽었고…밭을 갈고 김을 맬 수 조차 없는 지경’이라고 했다. 보다못한 태종은 경상도 관찰사, 절제사에게 ‘앞으로 단 한사람이라도 호랑에게 상하는 자가 발생한다면 너희를 벌 주겠다’고 엄포를 놓았다.

인조실록에는 ‘나무꾼을 잡아먹은 인왕산 호랑이가 인경궁 후원으로 넘어 들어왔다’고 했고 선조실록에는 아예 ‘창덕궁 안에서 호랑이가 새끼를 쳤는데 한 두 마리가 아니다’라는 기록도 나온다.

호랑이를 물리치는 특수부대도 만들어졌다. 착호갑사(捉虎甲士)다. 1421년 40명이던 착호갑사는 80명, 90명, 200명까지 늘어나더니 성종 때 완성한 경국대전에는 그 수가 440명으로 불어났다.

두려움으로 인식돼 온 호랑이는 어느 시기를 거치며 점점 용맹스러움과 신비스러움으로 확장됐다. 든든한 수호신으로 숭배의 대상이 돼 소원을 들어주고 나쁜 것을 물리쳐 주는 신으로 여겨졌다. 생활 속으로 들어 온 호랑이는 신화, 민담, 노래, 풍속에 자주 등장한다.

속담 역시 마찬가지다. ‘호랑이도 제 말 하면 온다’ ‘호랑이 굴에 가야 호랑이 새끼를 잡는다’처럼 흔히 쓰는 말 외에도 들으면 들을수록 무릎을 탁 치게 만드는 속담이 많다.

‘산이 깊어야 범이 있다’고 했다. 자기에게 덕망이 있어야 사람들이 따르게 됨을 비유적으로 이르는 말이다. ‘범 탄 장수 같다’는 위세가 대단한데 거기다 또 위력이 가해진 사람이다. 그만큼 기세가 등등한 사람을 가리킨다.

‘우둔한 것이 범 잡는다’고 한다. 앞뒤를 살피지 않고 덥석 대드는 사람이 뜻밖의 큰 일을 해내는 수가 있다는 말이다. ‘새벽 호랑이’는 활동할 때는 잃어 이제 그만 산에 들어가야 할 호랑이다. 세력을 잃고 물러나게 된 신세를 비유적으로 일컫는다. ‘포수집 강아지 범 무서울 줄 모른다’는 보잘것 없는 사람이 큰 세력을 등에 지고 무서운 것 모르고 건방지게 구는 경우를 비꼬아 이르는 말이다.

‘호랑이 그리려다 고양이 그린다’는 요즘도 자주 목격되는 상황이다. 훌륭한 것을 만들려고 크게 마음먹고 시작했으나 생각과 다르게 초라하고 엉뚱한 것을 만들게 됨음 일컫는다. ‘재미난 골에 범 난다’는 재미있다고 위험하거나 나쁜 일을 계속 벌이다보면 나중에 큰 화를 당한다는 경고의 말이다.

무엇보다 우리 미술사(史)에서 호랑이가 차지하는 의미는 크다. 한반도 최초의 호랑이 그림은 울주 대곡리 반구대암각화에서 출발한다. 바위그림의 중심을 차지한 호랑이는 윤곽선에 줄무늬가 선명하다. 역사시대로 넘어오면 고구려시대 고분(무용총)의 벽화(수렵도)에서도 볼 수 있다.

호랑이 그림은 조선의 사찰벽화를 거쳐 민중으로 퍼지면서 좀더 다양해진다. 산 속 절간의 본당이나 산신각 벽화에는 호랑이가 산신을 보좌하는 영험한 동물로 묘사된다. 사대부 집안에서도 호랑이 그림이 적지 않았다. 여러 마리의 호랑이나 표범을 그린 군호도, 호랑이 가죽을 그린 호피도, 호랑이를 사냥하는 장면을 담은 호렵도는 무관들의 거처에 자주 걸렸다.

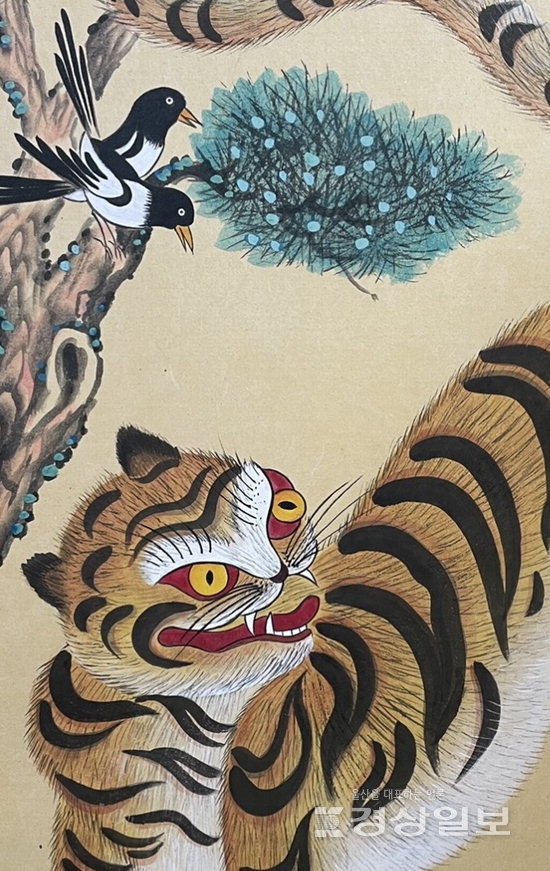

민화에는 그보다 훨씬 더 친근한 호랑이가 등장한다. 호랑이 담배 피던 시절이라는 속담처럼 곰방대를 문 호랑이 모습을 묘사하며 익살스럽고, 인간미 넘치는 이웃같은 존재로 그려졌다. 가장 용맹스럽고 두려운 맹수를 친근한 대상으로 바꿔 표현한 것인데, 이처럼 해학적이고 인간미 넘치는 호랑이 그림이야말로 우리의 마음과 정서가 그대로 투영된 것으로 여겨진다.

호랑이와 함께 까치와 소나무가 반드시 등장하는 ‘작호도’는 새해를 맞아 건강과 행운을 기원하는 대표적인 그림이다.

홍영진기자 thinpizza@ksilbo.co.kr

참고 <한국민속상징사전: 호랑이>(국립민속박물관)