개발제한구역은 도시 주변 외곽을 둘러싼 띠 모양의 녹지대로 그린벨트로 불리기도 한다. 정부는 무분별한 도시 확산 방지와 환경보호 등을 위해 지난 1971년 개발제한구역 제도를 도입했다.

1973년 지정된 울산 개발제한구역은 도입 취지에 따라 시가지의 압축 성장을 유도했지만, 개발 가용부지 부족에 따른 소규모 난개발을 양산했다는 부작용도 함께 유발하고 있다. 특히 울산의 개발제한구역은 타 시도와 달리 도시 중심부를 관통하고 있어 제도 개선이 시급하다는 목소리가 잇따르고 있다. 본보는 세 차례 기획을 통해 울산 개발제한구역의 현황과 문제점, 대안을 살펴본다.

◇도시 난개발 방지 위해 도입

1971년 도시계획법을 개정해 개발을 제한하는 구역을 지정할 수 있게 했고, 같은 해 7월 서울을 시작으로 1977년 4월 여수권까지 총 8차례 걸쳐 14개 도시권역을 개발제한구역으로 설정했다. 당시 지정된 지역은 대도시, 도청소재지, 공업도시, 자연환경 보전이 필요한 도시 등으로, 1개 특별시, 5개 광역시, 36개 시, 21개 군에 걸쳐 지정했다.

전국 지정 면적은 5397.1㎢로 대한민국 총 면적의 5.4%를 차지했다. 울산권 최초 지정 면적은 1971년 지정된 서생고리지역(당시 부산권) 35.28㎢와 1973년 울산시 외곽 283.6㎢ 등 총 318.88㎢였다.

◇서생면 일원만 부분 해제

개발제한구역 지정 이후 규제 완화를 촉구하는 목소리가 잇따랐고, 정부는 1980년대 후반부터 1998년까지 총 46차례에 걸쳐 규제 완화를 실시해 개발 허용 범위를 확대했다.

김대중 대통령 시절인 1999년 개발제한구역 제도개선 방안이 수립되고, 춘천·청주·전주·여수·진주·통영·제주 등 7개 중소도시권은 전면 해제, 울산권·수도권·부산권·대구권·광주권·대전권·창원권 등 7개 대도시권은 부분 조정됐다.

울산을 제외한 6개 도시권은 광역도시계획을 통해 조정하고, 울산권은 광역도시계획 수립 지침을 적용해 도시기본계획을 통해 조정키로 했다.

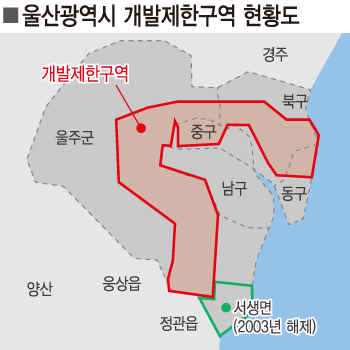

울산권 개발제한구역이 부분 해제된 것은 2003년이다. 당초 해제 예상 비율 10.3%보다 적은 8.76%인 27.9㎢만 해제했다. 해제 지역은 서생면이며, 해제 사유는 원인 소멸이었다. 서생면은 1971년 원전 주변 보호를 목적으로 개발제한구역에 지정됐는데, 지정 사유가 개발제한구역 지정 취지와 맞지 않다고 판단해 해제했다.

이후 2003년 북구 화봉2지구를 시작으로 국민임대주택과 산업단지 지정 등 각종 국책사업 및 지역 현안 사업 대상지를 중심으로 개발제한구역을 추가 해제했다. 그러나 여전히 울산 전체 행정구역 면적의 25%에 달하는 269㎢가 개발제한구역으로 남아 있다.

◇유일하게 도심 관통

개발제한구역 지정의 주된 취지는 도시 팽창으로 각각 다른 도시가 연결돼 기반시설 부족 등의 문제를 야기하는 연담화 방지다. 이를 위해 행정구역이 다른 도시와 도시 사이 녹지대에 개발제한구역을 설정했다.

이에 따라 모든 권역이 여러 도시에 걸쳐 개발제한구역으로 지정돼 있는 반면 울산만은 유독 도시 중간에 개발제한구역이 위치하는 기현상을 빚고 있다. 이는 지정 당시와 지정 이후 달라진 행정구역 변경 때문이다. 울산권이 지정됐던 1973년 경남 울산시와 울주군으로 행정구역이 분리돼 있었고, 이에 정부는 경계 지점인 울산시와 울주군의 경계 지점에 개발제한구역을 설정했다. 이후 1995년 시군 통합, 1997년 광역시 승격을 거치면서 울산을 에워싸고 있던 울주군이 울산시로 편입됐고, 결국 다른 권역과 달리 하나의 행정구역 내에 개발제한구역이 들어서는 결과가 빚어지게 됐다.

이 때문에 울산의 공간구조는 기존 시가지와 개발제한구역 밖 비도심으로 이원화됐고, 기존 시가지와 연계한 도시 성장축 형성 및 도시 공간구조 설정 등의 관리에 어려움을 겪게 됐다. 이를 해결하기 위해 울산시는 국토교통부를 대상으로 개발제한구역 연담화 규정 완화 및 해제 권한 확대 등을 지속적으로 요구하고 있다.

이춘봉기자 bong@ksilbo.co.kr