울주군 대곡천 구하도에 형성된 ‘반구마을’

사연댐 건설전까지 청안이씨 50가구 집성촌

붓끝 닮은 모양 ‘문필봉’ 학자도 많이 배출

일제때 창씨개명 거부 반구이씨로 통하기도

연꽃 닮은 ‘연화산’ 주령 뻗은 곳이 반구대

마을 둘러싼 7개 봉우리 7형제 호를 따 지어

반구대에 있는 청안이씨 문중 정자 ‘모은정’

정몽주 사모한 부친의 뜻이어 7형제가 건립

대곡천 구하도(舊河道)는 세월이 켜켜이 쌓아올린 예술 작품이다. 오랜 세월 동안 대곡천이었던 이 하천은 수천번, 수만번의 홍수를 겪은 끝에 결국 하천이기를 포기하고 육지화됐다. 그리고 그 위로 마을이 형성되고 사람과 사람간의 역사가 쓰여졌다. 대곡천 구하도는 어쩌면 지구 역사의 필연이라고 할 수 있다.

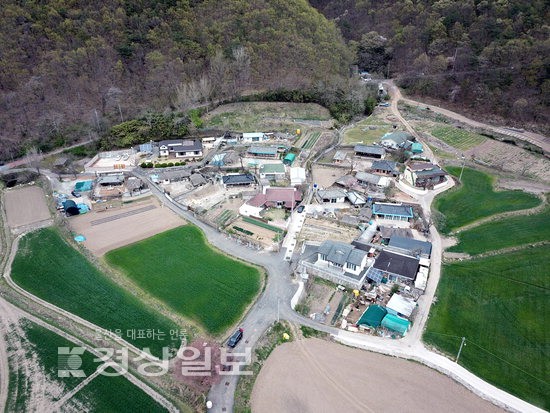

대곡천 구하도에서 형성된 반구마을은 풍수지리상 기본적인 틀을 다 갖추고 있다. 배산임수(背山臨水)에 좌청룡, 우백호, 문필봉까지 두루 끼고 있다. 그래서 그런지 반구마을에는 인물도 많이 나왔다. 이 마을의 성씨는 대부분이 청안이씨들이다. 근래에는 외지인들이 많이 들어와 집성촌의 색깔이 퇴색되고 있다.

◇청안이씨와 울산 의병

청안은 충북 괴산군 청안면에 있는 지명이다. 청안이씨의 대표적인 인물로는 시조 양길의 아들 이종주를 꼽을 수 있다. 그는 지울주사 겸 권농 병마 단련사·울주철장관을 지냈다.

양길의 증손 이임은 1498년(연산군 4년) 무오사화로 사림파가 화를 당하자 벼슬길에 나아가지 않았다.

1592년(선조 25년) 임진왜란 때는 10촌 내외의 지친(至親)간인 응춘·우춘·봉춘·응벽·팽수·방린·태립·유린·광린·승금·대립·대인·덕매·계수·삼한·눌 등 16인이 동시에 창의해 ‘1문 16의사’를 배출함으로써 충의 가문으로 명성을 떨쳤다.

그 중 퇴사재 이응춘은 ‘능해장(凌海將)’으로 개운포에서 순절했다. 전란이 끝난 뒤 선무원종공신 3등으로 병조참판에 추증됐고 아들 승금은 승정원 좌승지에 추증됐다. 울산 충의사에 이응춘을 비롯한 9명의 위패가 봉안돼 있다.

◇구하도에 형성된 청안이씨 집성촌

반구대 입향조는 이윤화(1828~1908)로, 퇴사재공 10세손이다.

현재 반구마을에는 청안이씨 일가만 집성촌을 이루고 있다. 사연댐이 만들어지기 전까만 해도 다른 성은 서너 집밖에 없었고 청안이씨 50여 가구가 일가를 이루었다. 그러나 지금은 20여가구 정도 되며 실제 거주자도 대폭 줄어들었다.

반구마을에는 모양이 붓끝 모양으로 생긴 산이 하나 있는데, 이를 문필봉(文筆峰)이라고 한다. 풍수지리학적으로 볼 때 학자가 많이 배출되는 곳이라고 한다. 반구마을에 있는 청안이씨 종택 큰 채 마루에 서면 문필봉이 보인다.

이 마을 이상락씨는 “문필봉의 영향인지 한문학의 대가 동초 이진영 선생을 비롯해 이민태 문학박사, 창원대학교 이영석 교수 등 박사와 학자가 여럿 배출됐다. 또 연화산은 산의 형상이 연꽃을 닮았다하여 붙여진 이름으로, 그 연화산의 주령이 뻗어 내린 곳이 바로 반구대다”고 말했다.

이씨는 또 “동매산(향로봉)은 연꽃의 꽃심에 해당된다. 동매산은 반달 형태를 취하고 있으며 똘방한 돌들이 많은데 연꽃씨를 연상케 한다. 반구마을은 병풍처럼 일곱 봉우리가 둘러쳐져 있으며 청안이씨 칠형제의 호(號)가 1봉부터 7봉까지인 것은 여기서 따서 지었다”고 말했다.

반구마을 청안이씨는 일제강점기 때 창씨개명을 하지 않은 것으로도 유명하다. 일본은 1940년 2월11일부터 8월10일까지 모든 조선인들에게 일본식 씨명(氏名)으로 창씨해 호적계에 신고할 것을 강요했다. 그러나 반구마을 청안이씨는 성을 바꾸지 않았다. 당시 창씨개명하지 않은 학생들에 대해서는 선생들의 질책, 구타, 조롱이 공공연히 자행됐지만 주민들은 창씨개명을 거부했다. 그래서 청안이씨는 반구이씨로 통하기도 한다.

◇청안이씨의 유물들

지난 2011년 3월 울산의 임란 의병장이었던 이응춘이 전사 직전 아들에게 남긴 편지 1통과 이진연 무과급제 홍패(紅牌) 및 교첩(敎牒)이 울산박물관에 기증됐다.

그 중에서도 이응춘의 편지는 눈길을 끈다. 이응춘은 1594년(선조27) 10월 울산 개운포에서 왜적과 싸우다 순절했는데, 그 직전에 아들 승금에게 남긴 편지가 바로 이 편지다. 이 편지는 중구 반구동에 거주하는 청안이씨 퇴사재 종친회 이상혁(79세) 회장이 기증한 것이다.

편지에서 이응춘은 “전란 중의 위급한 상황을 설명하고 대대로 나라의 은혜를 받았으니 큰 재난을 당해 목숨을 바치는 게 당연하다며 자신은 죽기를 결심했으니, 아들에게 조상 제사를 끊지 말고 잘 지켜라”고 말하고 있다.

◇모은정(慕隱亭)

모은정은 반구대에 있는 청안이씨 문중 정자다. 이응춘의 후손 이용필(1849~1906)이 정몽주(鄭夢周)의 덕을 사모해 정각을 짓고자 했으나 뜻을 이루지 못하다가 1920년 이용필의 아들 이정혁(1871~1950)이 형제들과 뜻을 모아 지었다.

이용필은 자신의 호를 ‘구린(龜隣)’이라고 할만큼 정몽주를 흠모했다. ‘구린(龜隣)’은 ‘반구대 옆에 산다’는 뜻이다. 이용필이 정몽주를 흠모하던 중 세상을 떠나자 아들 7형제 정혁·장혁·봉혁·능혁·규혁·준혁·좌혁이 뜻을 모아 이 정자를 지었다.

모은정은 팔작 기와 지붕을 갖춘 전통 한옥 구조이다. 전면 5개 기둥은 8각으로 구성했다. 정면 2칸은 대청이고 좌우에 온돌방을 갖추었다. 앞쪽은 툇간이며, 좌우와 뒷면 중앙에 쪽마루를 구성했다. 건물 오른쪽에 사서각(賜書閣)이 있다. 대청마루에는 모은정 상량문, 모은정기, 각종 시들이 보관돼 있다. 글=이재명 논설위원·사진=최광호