1. 울산을 경주의 관문이라고도 하고 해안지역이라는 특성으로 인해 해문이라고도 한다. 그런데 울산의 동남해안으로 침입한 적이 내륙으로 들어오는 것을 막아주는 울타리의 역할을 하는 지형이 있다. 남암지맥이 그것이다. 낙동정맥 정족산(748.0m) 남동쪽 약 0.46㎞에 위치한 무명봉에서 분기해 새미등(508.7m), 운암산(418.6m), 남암산(544.4m), 문수산(600m), 영취산(352.1m), 신선산(79.7m), 돋질산(89.2m)을 지나고 태화강 돋질교에서 맥을 다하는 도상거리 약 33.47㎞에 달하는 산줄기, 바로 남암지맥이다. 남암지맥은 남암산에서 산줄기가 두 갈래로 갈라지는데, 남쪽 줄기는 노방산(258.9m), 거남산(169.5m), 봉화산(132.7m)으로 이어지며 회야강의 북쪽 울타리 역할을 하면서 동해로 흘러가고, 북쪽 줄기는 문수산, 영취산, 함월산, 돋질산으로 이어지며 태화강의 남쪽 울타리가 된다. 그런데 울산공단이 입주하면서 함월산 이후부터는 울산공단과 도시 주거지 개발로 산줄기가 모두 없어져서 지금은 지맥의 의미가 퇴색했다.

남암지맥에 있는 여러 산 중에서 바다로부터 오는 적을 막기에 가장 적합한 위치에 있는 산이 문수산과 함월산이다. 두 산은 바다를 한눈에 볼 수 있음은 물론 강을 타고 올라 오는 적을 막기에도 적합하다. 이 두 산에 산성이 있는 것은 이런 입지 조건 때문일 것이다. 함월산은 바다로부터의 적이 도심으로 들어오는 관문에 있어서 최적의 성곽 입지 조건을 지니고 있다. 함월산에 올라서면 울산의 도심에서 청량면 덕하, 나아가 온산공단과 서생면으로 이어지는 길이 바로 눈 아래 있고, 외황강과 태화강 하구가 한눈에 들어온다. 해발 고도가 138m에 지나지 않지만, 주변을 두루 감제할 수 있다는 점과 함월산이 있는 상개동이 본래 개운포 위쪽에 있는 마음이라는 이름에서 유래되었음을 고려하면 함월산이 신라시대 이래로 천혜의 군사 요지였음을 알 수 있다.

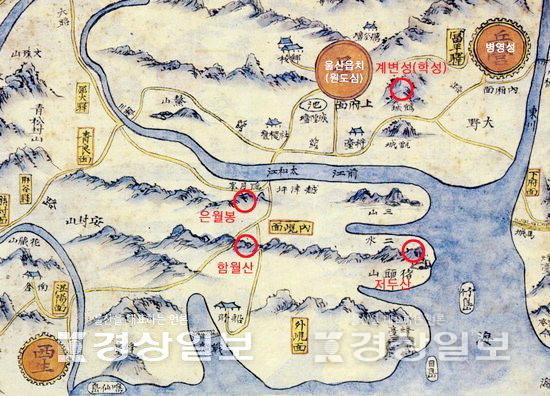

2. 울주군 청량면 율리의 영취산(靈鷲山)으로부터 동쪽으로 뻗어 내린 산맥은 상계동의 함월산에서 다시 북동쪽으로 머리를 돌려 신선산(神仙山)을 이룬 뒤 강둑(제방)처럼 막아선 돋질산(달리 저두산)에서 멈추었다. 그리고 영취산에서 내려온 또 한 가닥은 태화강 쪽으로 갈라져 남산에서 허리를 만든 뒤 태화강 앞에서 은월봉을 이뤘다. 삼산평야는 돋질산과 은월봉 사이에서 태화강을 끼고 충적지를 이룬 것이다. 삼산평야의 맞은편 태화강 건너 서쪽은 신라시대 이래로 울산의 중심이었다. 신라와 고려 때는 계변성이 있었고, 이후에는 울산읍성이 있었고 지방 행정의 중심인 동헌이 있었다. 울산의 중심에서 북쪽으로 가면 천년 신라의 수도 경주이다. 신라시대 이래로 태화강과 외항강은 외부 세력이 들어오는 곳이었고 이들은 강을 타고 올라서 삼산평야를 지나서 울산의 중심으로 향했을 것이고 경주로 나아갔을 것이다. 만약 삼산평야와 울산의 중심지로 들어오려는 외부의 적이 있다면 그들을 막기 위한 최적의 성곽 입지는 함월산이 될 것이다.

함월산에는 함월산성이 있었다. 현재 산 정상부와 남동쪽 사면부에 성의 흔적이 남아 있다. 성의 형태는 두 봉우리와 그 사이의 계곡을 연결하는 말발굽 모양의 포곡식(골짜기를 감싼 형식) 산성이다. 현재 성터는 각종 시설로 인해 많이 훼손됐지만, 남동쪽 사면부에 흙과 돌을 섞어 쌓은 토석혼축(土石混築)의 성벽 유구가 남아 있다. 성을 쌓은 방식은 바깥은 세워 쌓고 안쪽은 경사지게 만든 내탁법(內托法)을 구사한 듯하며, 잔존 길이는 약 150m, 폭은 2.5~4m 정도이다. 이 외에도 성내의 북쪽 골짜기 가운데에서 물을 모아두는 집수지(集水址)의 흔적이 확인되며, 그 북쪽 아래에서 성문에 사용되었을 것으로 보이는 석재들도 관찰된다.

그런데 함월산의 성곽 유구들이 언제 만들어졌는지 정확히 알 수는 없다. 구전으로 전할 뿐이고 문헌 기록이 거의 없기 때문이다. 만약 함월산성이 조선시대나 임진왜란 시기에 쌓았거나, 그 이전의 것이 온전한 모습으로 이어져 왔다면, 읍지나 여러 고문헌의 기록에서 찾아볼 수 있을 것인데, 기록이 거의 보이지 않는 것으로 보아서 성곽의 형태가 온전하게 전하지 않았기 때문으로 여겨진다. 다만, 조선시대 상당수의 산성이 삼국 또는 통일신라 때의 것을 고쳐 사용한 사례가 많은 것을 보면, 함월산성 또한 구전되는 것처럼 통일신라 때 축조되었을 가능성이 크다. 특히 신라 때 헌강왕(재위 875~886년)이 들를 만큼 중요한 포구였던 개운포가 또 한눈에 들어오는 곳이라는 점, 주변에 ‘울산 상개동유적’ ‘선암동 끝바위유적’ ‘두왕동 호박골유적’ 등 삼국시대의 고분과 주거지 유적이 밀집해 있다는 점 등에서도 통일신라시대 축성 가능성을 높여준다.

3. 함월산은 울산 중구 성안에도 있고, 경주시 문무대왕면에도 있다. 이중 산성의 흔적을 가진 곳은 울산 남구 상개동의 함월산이다. 함월산성이라는 이름은 임진왜란 때 활약했던 의병장 이경연의 <제월당실기> 소재 ‘용사일록’과 ‘연보’에, 임진왜란 당시 울산 의병들의 창의와 결진에 관한 기록이 있는데 여기에 나온다. 이외에 이동영의 <이휴정문집>에 ‘천재심공유사(泉齋沈公遺事)’에 “이경연이 5월23일 최진립의 창의문을 보고 격문을 지어 향병을 모집하니, …공(심환)도 함월산에 올랐다”라고 하여 함월산성이 아닌 함월산 창의라는 이름의 기록이 나온다. 일부 학자들은 이유수 선생의 글을 바탕으로 하여 함월산성이 기박산성이라고 규정하고 있지만, 이에 대해서는 논란의 여지가 많다.

송철호 한국지역문화연구원장 문학박사