1. 왜구와 가왜(假倭)

삼국시대 이래 조선 초에 이르기까지 울산은 한반도 남부에서 적으로부터 침략을 가장 많이 받은 곳일 것이다. 침략받은 횟수도 가장 많고, 침략당한 기간도 가장 길다. 이는 울산이 일본의 쓰시마나 규슈와 가깝다는 지리적 영향도 있고, 신라의 수도 경주로 가는 관문이었기 때문이기도 하다. 한편, 울산 주변의 해안이 바닷가가 굽어 들어가서 선박이 안전하게 머물 수 있고, 화물 및 사람이 배로부터 육지에 오르내리기에 편리한 항만이라는 것도 한 원인이었을 것이다. 울산을 통한 적의 침략은 대부분 왜구라고 불리는 일본인들이다. 2000년이 넘는 동안 쉼 없이 침입한 적이니 울산 사람들에게는 익숙한 이름일 것이다.

왜구(倭寇)라는 명칭은 일본인을 뜻하는 ‘왜(倭)’와 무리 지어 떼거리로 활동하는 도적을 뜻하는 ‘구(寇)’가 결합한 단어이다. 본래의 뜻은 ‘일본인이 떼 지어 도적질하다’라는 의미로, ‘구(寇)’자가 동사로 쓰였으나 시간이 흐르자 ‘왜구(倭寇)’ 자체가 ‘일본 해적’이란 뜻을 가진 말로 명사화하였다. 왜구라는 한자 표현이 최초로 등장한 것은 고구려 ‘광개토태왕비문’(414년)의 ‘왜구신라(倭寇新羅)’란 표현이다. 이후 <고려사>에도 고종 10년(1223년) ‘왜가 김해를 침략했다’라는 ‘왜구금주(倭寇金州)’라는 표현이 등장한 후 자주 쓰인 것으로 보인다. 왜가 일본을 의미한다는 것에 신채호의 <조선상고사>에 상세히 나온다. ‘왜(倭)는 일본의 본래 이름이다. 지금 일본이 왜와 일본을 구분해 왜는 북해도 아이누족이요. 일본은 대화족(大和族)이라고 하지만 일본 음에 화(和)와 왜(倭)가 같으니, 일본이 곧 왜임이 분명하다. 저들이 근세에 와서 조선사나 중국사에 쓰인 ‘왜’가 너무 문화 없는 흉포한 야만족임을 부끄럽게 여겨 드디어 화(和)란 명사를 지어낸 것이다.’

왜구의 발생 원인에 대해서는 ①고대의 일본은 농사지을 만한 땅은 적은데, 도래인으로 인한 인구의 급격한 증가로 약탈 경제가 발전했다는 설. ②지진과 해일로 경제기반이 무너져 해안가에 살던 사람들이 약탈을 시작한 데서 발생했다는 설. ③일본의 혼란기에 지방 정부가 전쟁에 필요한 군량을 조달하기 위해 침략하면서 발생하였다는 설 등이 있다.

고대의 왜구는 대체로 해적이라기보다는 조정에서 파견한 반 정규군이었다. 15세기 이후의 왜구 중에는 중국인이 상당수 끼어 있었고, 많지는 않지만 조선 사람들도 있었다고 한다. 이들은 왜구인 척하면서 중국 해안가를 노략질하곤 했는데, 이러한 왜구들을 가왜(假倭)라고 했다. 서양 세력의 진출 뒤에는 동남아 지역에서 흘러들어온 일부 서양인들도 왜구로 활동했다고 한다.

2. 왜의 신라 침입

왜구의 신라 침입은 신라 건국 초기부터 끊이지 않았다. <삼국사기>의 기록을 뒤져보면 왜구의 침략에 대한 기록이 없는 왕보다 있는 왕이 더 많다. 신라의 수도 경주가 일본 열도에서 그리 멀지 않은 지리적 조건상 일단 상륙을 허용하면 피해가 컸는데, 실제로 왜구에게 수도가 포위당한 적도 여러 번이었다. 신라는 왜구로 인한 시달림을 견디다 못해서 유례 이사금 때는 왜국 정벌을 논의하기도 했었는데, 실제로 일본기록에서는 신라가 일본을 침공한 기록들이 자주 나온다. 왜구의 침략이 절정에 달한 내물마립간 때는 고구려의 광개토대왕에게 도움을 요청하는 지경에 이르렀다.

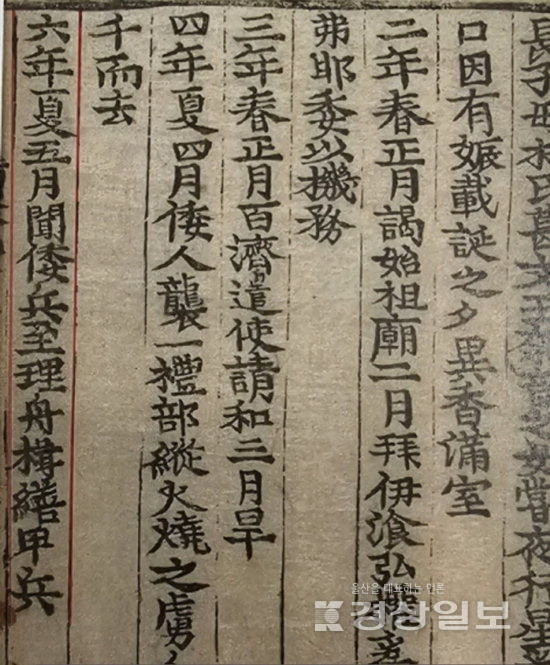

<삼국사기>에 등장하는 왜구 침입 기록 중 대표적인 몇 가지를 보면, ①혁거세 거서간 8년(기원전 50년)에 왜인이 군사를 동원하여 변경을 침범하려다가 돌아갔다, ②2대 남해 차차웅 11년(14년)에 왜인이 병선 100여 척을 보내 해변의 민가를 약탈하다, ③4대 탈해 이사금 17년(73년)에 왜인이 목출도를 침범하였는데, 왕이 각간 우오에게 방어하게 하였으나 우오가 승리하지 못하고 전사하였다. ④11대 조분 이사금 3년(232년) 여름 4월에, 왜인이 갑자기 쳐들어와 금성을 포위하니 왕이 직접 나가 싸워서 적 1000여 명을 죽였다.

⑤6대 흘해 이사금 37년(346년)에 왜병이 풍도에 와서 변경의 민가를 약탈하고 금성을 포위 공격하였다가 왕이 나가서 싸우지 않으니 적은 식량이 떨어져 퇴각하였다. ⑥17대 내물마립간 9년(364년) 여름 4월에 왜병의 대부대가 공격해 오니, 왕이 허수아비 수천 개를 만들어 병기를 들게 하여 토함산 아래에 열 지어 세워놓고, 용사 1000명을 부현 동쪽 벌판에 매복하였다가 왜인을 급습하여 거의 모두 죽였다. ⑦17대 내물마립간 38년(393년) 여름 5월에 왜인이 금성을 포위하였으나 왕은 성문을 닫고 싸우지 않다가 퇴각하는 적을 추격하여 대파하였다. ⑧20대 자비 마립간 6년(463년) 봄 2월에 왜인이 삽량성을 침범하였는데, 벌지와 덕지가 군사를 거느리고 길에 매복하였다가 공격하여 크게 이겼다. ⑩21대 소지 마립간 22년(500년) 봄 3월에 왜인이 장봉진을 공격하여 점령하였다.

<삼국사기> 이 외의 기록에도 왜 정벌에 관한 기록은 많다. ‘을묘년 신라 유례왕 12년(295년) 봄에 신라 왕이, 왜구가 자주 침범하고 백성을 편안히 살지 못하게 함을 분히 여겨, 백제와 함께 동시에 바다를 건너 왜국에 들어가 칠 것을 도모하였으나 서불한과 홍권이 반대하여 그만두었다(안정복 <동사강목>). 유례 이사금 때(일본 응신천황 22년, 291년?)에 신라 군사가 아카시노우라(明石浦)에 들어가니 오사카(大阪)와의 거리가 백 리였으므로 일본이 화친하고 군사를 풀어 달라고 애걸하여 백마를 잡아서 맹세하였다. 역대로 깊이 쳐들어가 왜인에게 이긴 나라는 오직 신라뿐이었다(신경준 <여암고>).

이 원정에 대한 기록은 일본에도 있다. 일본의 역사서인 <연대기(年代記)>와 마쓰시타 겐린(松下見林)’의 <이칭일본전(異稱日本傳)> 등이 그것이다. <해동기(海東記)> 등의 사서에는 유례 이사금 시절의 일본 원정은 물론, 그 이후 진평왕 시절에도 일본의 서쪽 변방을 공격하였고 또한 태종 무열왕 시절에는 신라가 일본의 대마도를 공격하였으며 마지막으로 남북국시대인 성덕왕 시절에 또다시 현재의 미야자키현과 일본의 서쪽 변방을 신라가 718년과 720년에 각각 한 번씩 총 두 차례 공격하였다는 기록들이 나온다.

송철호 한국지역문화연구원장 문학박사