1.

나당전쟁이 끝난 681년 신라 문무대왕은 죽을 때 자신을 화장해 동해에 묻으면 용이 돼 왜구를 막겠다고 유언을 남겼다. 이 유언에 따라 세운 무덤이 문무대왕릉이다. 성덕왕 21년(722년) 10월에는 왜구의 침입을 막기 위해 모벌군에 관문성을 쌓았다. 이 관문성은 663년에 축조된 부산성과 673년 9월에 축조한 북형산성과 함께 경주 쪽으로 통하는 중요한 길목인 영일만과 울산만에 상륙하는 왜적을 방어할 목적으로 쌓은 성이었다.

신라에 대한 왜구의 침입은 신라가 통일하기 전에는 자주 쳐들어왔지만, 통일신라의 정세가 안정된 뒤에는 침략이 줄었다. 신라가 경주 일대 방어망을 꾸준히 강화했기도 하고, 이때쯤 되면 일본도 나라 시대~헤이안 시대로 안정기에 접어들었기 때문에 연안의 해적을 관리할 여력이 있었기 때문이다. 일본의 신라 침공 계획이 있었지만 발해가 협조하지 않아서 흐지부지된 적도 있었다. 오히려 신라 말 혼란기에는 신라의 해적 신라구(新羅寇)가 규슈를 침입하기도 했다.

2.

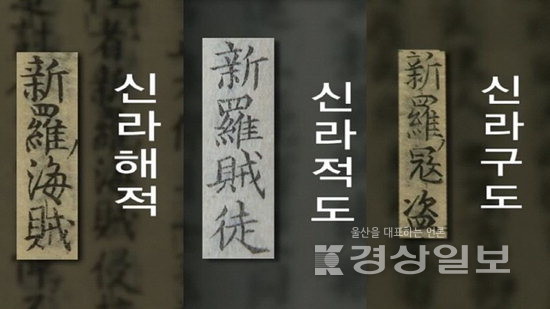

신라구(新羅寇)는 쓰시마 및 규슈 등지에 출몰해 견면과 같은 현지 공물을 교토로 운반하던 배를 약탈하거나 바닷가에 상륙해 일본 관군과 교전을 벌이기도 했던 신라인 해적 집단을 가리키는 말이다. 일본에서는 신라의 입구(新羅の入寇) 또는 한구(韓寇)라고 한다. 2008년 12월13일 KBS1 ‘역사추적’에서는 ‘신라해적, 왜 대마도를 침공했나’를 방영한 적이 있다. 왜구는 우리나라 사람들에게 잘 알려진 데 반해 신라구에 대해서는 생소하다. 그 이유는 왜구에 대한 기록이 한국 측 사료에 집중돼 있는 것처럼 신라 해적도 일본 측 사료에 집중돼 있기 때문이다.

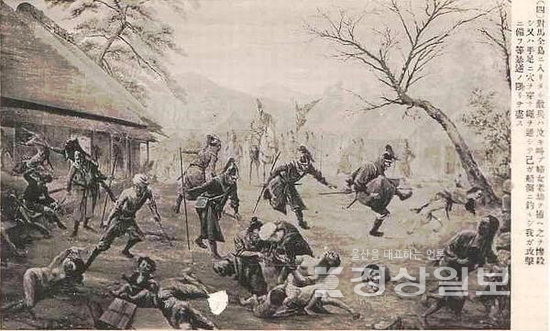

일본 역사 속 신라구의 사례는 많다. ①811년 12월에 신라인 약 110명이 5척의 배로 고지카시마(小近島)에 침공해 약 9명을 죽이고 100명을 사로잡았다. ②811년 12월6일, 신라선 20여 척이 시모아가타군의 사츠우라 해안에 상륙했다. ③813년 3월, 신라인 110명이 5척의 배를 타고 히젠노쿠니의 오지카시마에 상륙해 주민들과 싸웠다. ④820년 2월, 도토우미ㆍ스루가 두 나라로 옮겼던 신라인 700명이 반란을 일으켜, 주민을 살해하고 가옥을 불살랐다. 두 구니(國)에서 병사를 동원해 공격했지만, 제압할 수가 할 수 없어서 7개 나라에서 병사를 모아 토벌하니 전원 항복했다. ①②는 <일본후기> 고닌 3년(812) 정월 갑자조에, ③은 <일본기략> 고닌 4년(813) 3월 신미(18일)조에, ④는 <일본기략> 고닌 11년(820) 2월 병술(14일)조에 관련 내용이 나온다.

869년 음력 5월22일 밤, 신라 해적이 두 척의 배를 타고 하카타 항구로 와서 연공으로 바쳐지던 비단 등을 약탈해 가는 사건이 발생했다. 이 사건에 대한 기록은 <일본삼대실록> 조간 11년(869) 6월15일조에 보이는데, 여기에 인용된 지방 관청의 보고에 ‘신라해적(新羅海賊)이 배 두 척을 타고’라고 적혀 있다. 이 보고를 받고 내려진 칙서가 <일본삼대실록> 같은 해 7월 2일조에 수록돼 있는데, ‘마침내 신라구도(新羅寇盜)로 해금 틈을 타서 침략하게끔 하여’라는 문장이 나온다. 893년에는 신라 해적이 히젠 지방으로 쳐들어와 민가를 불태우는 등의 행위를 일삼았다. 이에 관한 이야기는 <일본기략> 간표 5년(893) 5월22일조와 6월20일조 등의 기사들에 보인다. 신라 해적의 습격은 이듬해인 894년에도 이어졌는데, <부상략기>에 간표 6년(894) 9월5일의 기사에 ‘신라 도적 무리(新羅賊徒)의 배 45척이 쓰시마에 도착했다’라고 적혀 있다.

고대 일본은 왜구를 통해 신라의 해안가를 약탈했고, 때로는 일본 본국에서 정규군을 파병해 신라의 후방을 노략질했다. 이에 신라는 서기 200년경 중반부터 국력을 일신한 후, 왜구의 발호에 1차적 책임이 있는 고대 일본 정권을 원정하기 시작했다. 신라 유례왕(291년)부터 시작해서 진흥왕, 진평왕(583년) 시기에 일본을 공격했고, 또한 태종 무열왕(654~661) 시절에는 일본의 대마도를 공격했으며, 통일신라의 성덕왕(聖德王) 시절에 다시 현재의 미야자키현과 일본의 서쪽 변방을 신라가 718년과 720년에 각각 한 번씩 총 두 차례 공격했다.

<동사강목>에 “신라는 1만리 길의 거대한 파도를 넘어 명석(明石)에 뛰어난 병사들을 주둔시키고 백마를 잡아 적관(赤關)의 맹세를 받았다”라는 기록이 나온다. <해동기>에 의하면, “달민천황 계묘년[서력 583년]에 신라가 서비(西鄙)를 쳐들어왔다고 돼 있는데, 그 해는 신라 진평왕 5년에 해당하고, 또 원정천황 경신년에도 신라가 서비를 쳐들어왔다고 했는데, 그때는 신라 성덕왕 19년(서력 720년)이다. 지금 동래 바다 절영도에 옛 진지가 있는데, 세상에 전해 오는 말로 신라 태종이 왜국을 정벌할 때 쌓은 것이라 해, 이에 태종대라고 불린다고 했다.

3.

왜구든 신라구든 특정한 관점에서만 바라보아서는 안 된다. 왜구라고 해서 일본 사람으로만 구성된 것도 아니고, 일본을 약탈하지 않은 것은 아니다. 사실 도적의 특성상 털어먹을 게 있다면 자국이든 외국이든 가리지 않는다. 도적들이 해외로 침범하는 경우는 자국의 경제가 파탄 상태라 털어먹을 게 없을 때가 대부분이다. 따라서 왜구든 신라구든 그들에 관한 접근 시각은 다양할수록 좋다. 이런 점에서 9세기의 신라와 당, 일본에서는 많은 수의 유이민이 발생했고, 이들이 동아시아 각지에 출현하면서 해적의 양상을 보였다는 점에서 디아스포라적 관점에서 동아시아 3국을 아우르는 최근의 시각도 주목할 만하다.

송철호 한국지역문화연구원장 문학박사