어젯밤에 내린 봄비로 겨우내 움츠렸던 이름 모를 들풀이 생기를 찾는다. 하늘에는 금방이라도 비가 내릴 듯 짙은 구름이 뒤덮고 있고, 담장 너머 생기를 드러내는 파릇한 들풀과 대비되어 초현실적인 배경을 만들어내고 있다. 이렇듯 자연에서 시공을 초월하는 신비의 힘을 느낀다. 그래서 작가는 자연의 경이(驚異)를 만나고 그림으로 글로, 시로 옮겨낸다.

장언원은 ‘서화의 원류’에서 “사물을 알리는 데는 언어보다 좋은 것이 없고, 형상을 후대에 전하는 데는 그림보다 좋은 것이 없다”(宣物莫人語言 存形莫善於畵)라고 했다. 그래서 사물을 선양하는 글과 형상을 남겨놓은 그림, 즉 서화는 예술 양축으로 발전했다. 그 결과 시서화 일치적 사유가 나오게 된 것이다.

그림을 그릴 때, 어떻게 그려야 한다는 판단이나 생각, 잔재주는 필요 없다. 단지 대상을 맑게 보고, 보는 바에 따라 붓을 움직이게 한다. 있는 그대로 보고 그리기는 자연을 베끼는 일과는 다르다. 단지 활짝 깨어서 자연과 만나 하나 되는 것이다. 궁극적으로는 그것이 자신의 모습을 그리도록 하는 차원까지 나아가야 한다.

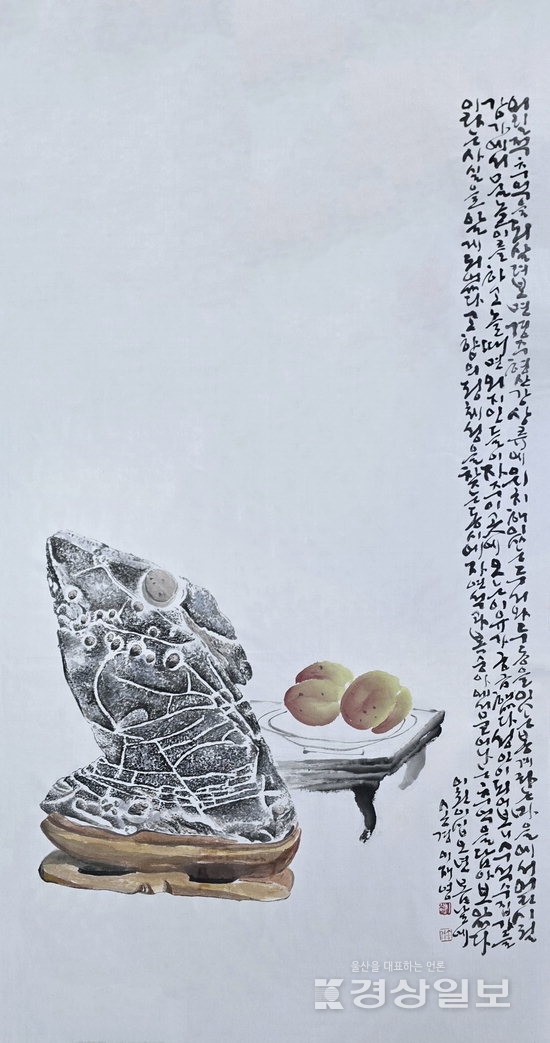

작가는 “어릴 적 추억을 되살려 보면 경주 형산강 상류에 위치해 있는 두서와 두동을 잇는 봉계라는 마을이 있다. 어린 시절 강가에서 물놀이하고 놀 때면 외지인들이 자주 이곳에 오는 이유가 궁금했다. 성인이 되어보니 수석 수집가들이라는 것을 알게 되었다. 고향의 정체성을 찾는 동시에 자연석, 복숭아에서 묻어나는 추억을 담았다”고 했다. ‘봉계혹돌’은 작가의 고향인 경주 근처 고향 봉계(鳳溪)에서 나온 괴석으로 작가 유년 시절의 감성이 오롯이 녹아있는 소재이며, 복숭아도 어린 시절 추억을 상기시키는 과일이다.

유년 시절 작가의 추억의 상징인 ‘봉계혹돌’이 복숭아와 만났다. 이 작품에는 작가의 고향에 대한 그리움이 담겨 있다. 복숭아는 5월 말에서 6월 중순이 되면 열매를 맺는다. 복숭아는 다산, 풍요, 건강을 상징한다. 복숭아가 담긴 바구니를 받는 꿈은 다복한 삶과 집안의 풍요로움을 암시한다고 한다. 작가는 유년 시절 하면 떠오르는 고향의 봉계혹돌과 복숭아를 통해 자신의 이야기를 화면에 옮겨내고 있다. 이 작품은 작가의 문장, 서예, 그림이 융합되어 드러난 문인화 작품이다. 조형적 특징은 화면의 아래에 봉계혹돌과 소반에 올려져 있는 복숭아를 배치하여 원근감을 드러내고 있으며 사실성과 사의성의 경계를 보여주고 있다.

추사 김정희(1786~1856)는 단순히 그림만 그린 것이 아니라 관련된 시를 짓고 거기에 글씨를 썼다. 이것은 그림과 글씨는 본질적으로 차이가 없다는 인식에서 출발한다. 추사는 제주도 유배 중 자식에게 쓴 편지에서 “가슴 속에 청고고아(淸古高雅)한 뜻이 없으면 글씨가 나오지 않는다.”라고 했다. 그래서 ‘문자향(文字香)과 서권기(書卷氣)’가 필요하다.”라고 말했다.

좋은 작품이란 어떤 것인가? 그리고 좋은 작품을 하기 위해 작가는 어떤 자세가 필요한가를 끊임없이 고민해야 한다. 좋은 작품은 자신이 바라보는 세상에 대한 관조(觀照)와 느낌을 담아내는 것이다. 그 속에서 개성이 나온다. 개성은 예술 활동에 있어서 마치 땀과 같다. 배움이 깊으면 깊을수록 비로소 개성의 깊이가 생겨난다. 그래서 전통의 밑바닥을 철저히 익혀야 한다. 철저히 익힌 그 밑바닥에는 전통이 완성되어있는 까닭이다. 끊임없이 자신의 밑바닥으로 치고 들어가 그 속에서 자신도 모르게 저절로 툭 튀어나오는 것, 자연과 전통의 밑바닥에 철저하여 드러나는 개성적인 맛이 예술의 깊이다.

창작은 작가의 내면적인 요구에 기초해서 표현하는 활동이며 개성적이고 자발적인 것을 특징으로 한다. 자신이 느낀 대로 생각하고, 행동하고 싶은 욕구가 있고, 그 본래의 자신의 것을 찾아가는 것이 창작의 기본이고, 주체성을 지닌 창작적 표현을 지향한다. 창작은 자신의 개성과 자아실현을 높이고 개인과 사회와의 조화를 체험시켜 주며 창작은 지적 교양과 함께 빼놓을 수 없는 교양의 일면을 떠맡고 있다. 높은 산에 올라야 넓은 들판을 마주할 수 있다. 그림은 작가의 생각이 열린 정도에 따라 그 높이와 깊이를 드러낸다.

글=김찬호 미술평론가·그림=이재영 문인화가

※이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다