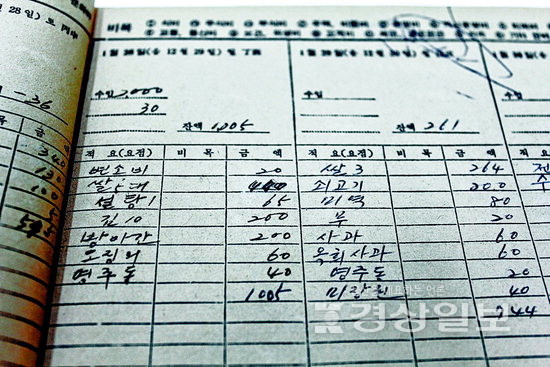

1968년 가계부에 쓰여 있는 항목을 하나하나 살펴보자. 설탕이 65원, 쇠고기가 200원, 미역이 80원이라니 믿을 수 없는 가격이다. 그렇지만 통계청의 자료에 따르면 1968년 근로자 가구의 월 평균 소득은 2만1270원이고 평균 가구원수는 5.58명이었다. 5~6명의 가족이 2만원 남짓한 돈으로 한 달을 살아야 한다고 생각하면 살림하기가 결코 녹록지 않았을 것이다. 또한 수입 중 평균 2만750원을 쓴 것으로 집계되어 저축할 수 있는 돈은 매월 평균 520원에 불과했다.

최영숙씨의 가계부에서도 제한된 수입을 쪼개어 쓰며 알뜰한 살림을 하고자 노력한 흔적이 보인다.

가계부의 항목 중에는 오늘날에는 낯선 ‘변소비’도 보인다. ‘변소비’란 오물제거료의 다른 이름이다. 하수도가 제대로 설치되지 않았을 때이니 화장실의 오물을 주기적으로 퍼내어 줄 인부를 고용해야 했던 것이다. 그런데 당시 고지대나 외진 곳에 사는 사람들은 당국에서 지정한 비용 외에도 웃돈을 얹어 주지 않으면 청소부가 오지 않아 큰 불편을 겪었다고 한다. 1968년에 최영숙씨가 작성한 가계부를 살펴보면 대략 20여일마다 한 번씩 20~30원의 ‘변소비’를 지출한 사실을 알 수 있다. 지금은 상상하기 어려운 ‘가까운 옛날’의 단면이다.

하루가 모여 한 달이 되고 한 달이 모여 일 년이 되듯, 일상의 기록들은 하나하나 놓고 보면 사소하여도 차곡차곡 쌓이면 먼 미래에 과거의 생활을 증언할 자료가 된다. 수십여 년밖에 지나지 않은 물건이라도 박물관의 수집품이 될 수 있는 까닭이 여기에 있다. 100년 뒤 울산박물관의 학예사가 어둑한 수장고에서 이 가계부를 찾아, 20세기 중엽의 생활 모습을 보여 주는 유물로 전시하는 모습을 상상해 본다.

윤근영 울산박물관 학예연구사

저작권자 © 울산일보 무단전재 및 재배포 금지