작품을 진정 뛰어난 예술작품으로 만드는 것은 표현하고자 하는 세상을 보는 안목(眼目)이다. 춤을 추는 자는 자신의 움직임으로 고유한 리듬을 만들어가고, 음악은 자연의 미세한 감성을 소리에 부여한다. 이렇듯 예술가는 기존의 형식화된 고정된 틀을 거부하고, 탈층화를 시도하고 끊임없는 담론을 통해 자신을 발견해 내야 한다. 동양 예술의 총체인 문인화는 개념(槪念)을 드러내는 예술로서 예술창작 행위는 익숙한 사물을 삐딱하게 바라봄으로써 습관화된 낯익음에서 낯설음으로 초대한다. 그래서 예술창작은 보이는 것 너머의 세계까지 전달하는 힘을 가지고 있다.

울산에는 우리말과 글을 지킨 독립운동가 외솔 최현배(1894~1970)를 기리는 ‘외솔기념관’이 있다. 외솔은 1910년 조선어 강습원에서 주시경(1876~1914)의 영향을 받아 한글 연구의 길에 들어서게 됐다. 주시경은 훈민정음에 큰 민족의 글, 한민족의 글이라는 뜻으로 ‘한글’이라 이름 붙였다. 그리고 제자 외솔은 일제강점기에 일제의 탄압으로 감옥에 갇히면서도 한글맞춤법통일, 표준말 정립, 외래어 표기법을 정리하고 우리말 사전을 편찬하는 등 한글을 체계적으로 정리했다.

세종대왕은 백성들을 위해 1443년 훈민정음을 창제했다. 사대주의적 명분, 지식독점의 위기, 실용성의 의문을 제기하며 당시 양반 사대부 계층의 반대에도 불구하고 우리의 정신과 역사를 올곧게 기록하는 문자를 창제했으며 그 속에는 자주, 애민, 실용, 창조 정신이 담겨 있다.

한글은 단순히 소리를 기록하는 문자를 넘어 그 자체로 독창적이고 심오한 예술사적 의미를 지닌다. 한글 자체(字體)의 조형은 서예의 훌륭한 소재가 된다. 이같이 한글은 과학적이고 실용적인 문자를 넘어 그 자체의 조형성과 철학적 깊이를 바탕으로 다양한 예술 분야에 영감을 주고 있다.

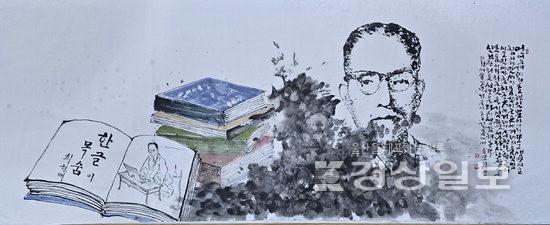

‘한글이 목숨’의 화제를 보면, “언어는 겨레의 표현일 뿐만 아니라, 또 그 생명이요 힘이다. 말씨가 움직이는 곳에 겨레가 움직이고, 말씨가 흥하는 곳에 겨레가 흥한다. ‘한글이 목숨이다’라는 말을 생각하면서 나라 사랑, 한글 사랑을 실천한 외솔을 다시 생각해 본다. 이천이십오년 가을의 길목에서 이재영”이라고 적혀 있다. 2025년 올해는 외솔이 세상을 떠난 지 55주년이 되는 해이다. 작가노트에서 “외솔의 나라 사랑과 한글 사랑의 정신을 생각하면서 작품에 임했다. 서재에 앉아 글 쓰는 장면은 노트북과 호롱불을 대비시켜 시간의 흐름을 통해 축적된 역사성을 담아내고자 했으며, 또한 현대와 과거를 잇는 공간성을 표현한 것이다. 쌓아놓은 책은 외솔의 한글 연구의 업적이 축적되어 있음을 이미지로 표현한 것이다.”라고 했다. 이같이 한글을 목숨처럼 여긴 외솔의 한글 사랑의 실천 정신을 작품으로 담아내고 있다.

문인화는 전통적으로 수묵 위주, 간결한 선(線), 시문(詩文)과 서(書)가 함께 표현된 상호매체성을 보여주는 예술형식으로 서예적인 선, 자연스러운 먹의 번짐과 퍼짐, 여백의 효과, 시·서·화의 융합 등 동아시아 미술의 핵심적 요소를 보여주고 있다. 이같이 문인화는 그려진 결과뿐만 아니라 무엇을 어떻게 왜 그리는가 하는 행위 자체의 과정에 주목한다. 그래서 잘 다듬어진 모양새보다는 시대정신과 개성적인 특징을 보이는 것은 이 때문이다.

예술은 진보하지 않는다. 앞선 예술의 자취를 통해 또 다른 자신만의 예술을 만들어 낸다. 피카소는 아프리카 조각과 세잔의 작품에서 영감을 얻었지만, 자신만의 작품세계를 만들었다. 모든 예술은 다른 예술에서 출발하지만, 그 속에서 자신만의 새로운 회화적 언어를 발견한다. 단순한 ‘형식적 분석’을 뛰어넘어 작품 전반에 흐르는 역사적 의미와 심미(審美)의 행간을 총체적으로 이해하고 예술로서의 문인화가 동시대 어떻게 창조적으로 변용될 수 있는지 고민해 본다. 글=김찬호 미술평론가·그림=이재영 문인화가

※이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다