얼마 전 제25회 울산시민의 날 행사에 참석했재. 지난 한 해 동안 효행·선행, 산업·경제, 학술·과학, 체육 부문 등 5개 분야에서 울산을 밝게 빛낸 자랑스러운 울산 시민 대상 수상식 때였다. 축하하기 위해 단상으로 줄지어 올라가던 친지와 지인들의 손마다 가을 색채 꽃다발들이 한 웅큼 쥐어져 있었는데 그 모습에 “오늘 울산 꽃집 노났겠네.”라는 사회자의 재치 넘친 한마디가 청중들의 웃음보를 자아냈다.

울산 사람인데도 처음 듣는 표현인지라 “화가 났다는 얘기인가?”하고 갸우뚱하자, 곁에 있던 동료가 순수 울산 사투리라며 ‘대박났다’는 뜻이라고 통역해 줬다. 이날 김두겸 시장은 개막사를 통해 올해 7월 반구천의 암각화 유네스코 세계유산 등재 사실을 환기하면서, 7000년 전 바위에 새겨진 300여점의 그림들은 선사시대의 산업활동과 일상생활을 담은 생생한 기록(DATA)이고 원자력과 해상풍력발전으로 국내 제일의 전력 자급률을 자랑하는 울산이 미래 한국의 AI 데이터 산업 수도가 되는 것은 당연하다고 했다. 맞는 말이고, 반구천이 뉴 반구천으로 거듭날 수 있게 됐다는 점에서 대박이 아닐 수 없다.

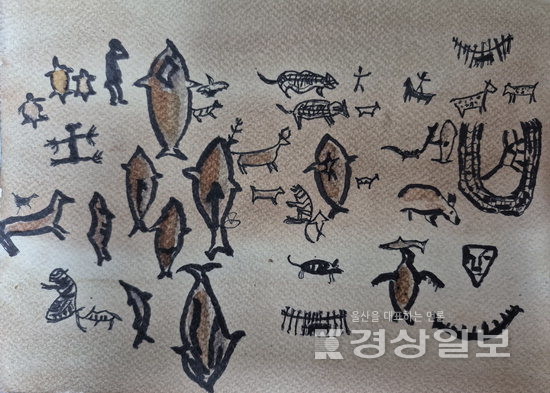

‘불역유행’ 칼럼이 어느새 28번째가 됐고 그간 삽화를 그려주던 벗, 박선호 작가(<지구온난화의 미래> 저자)가 보내온 반구천 유네스코 등재의 기쁨과 의미를 담은 글을 독자들과 공유하고 싶은 마음에 여기 실었다.

‘유네스코 등재 소식은 단순히 한 지역 문화재가 국제적으로 인정받았다는 차원을 넘어, 나에게는 인류의 기원을 다시 바라보게 만든 특별한 계기였다. 46억년의 지구 역사 속에서 인류의 기원을 밝히려는 연구는 지금도 계속되고 있다. 약 400만년 전 아프리카의 건조한 초원 지대에서 발견된 오스트랄로피테쿠스를 시작으로, 190만여년 전 등장한 호모 에렉투스를 지나, 약 30만년 전 출현한 호모 사피엔스에 이르기까지 인류가 걸어온 길은 실로 긴 여정이었다.

그러나 우리는 역사를 구분할 때 흔히 문자 기록의 유무를 기준으로 삼는다. 기록이 남아 있는 시점을 ‘역사시대’로, 그 이전을 ‘선사시대’라 부른다. 고대 4대 문명이 발생한 것은 불과 5000여년 전후의 일이다. 기원전 몇 천 년도 아득한 예전처럼 느껴지지만, 사실 인류의 오랜 여정에서 보면 지극히 짧은 순간에 불과하다. 문자 이전의 선사시대는 인류 역사 전체의 99% 이상을 차지한다. 그럼에도 우리는 문자로 남겨진 기록 중심으로만 역사를 배우고 기억하는 경향이 있다.

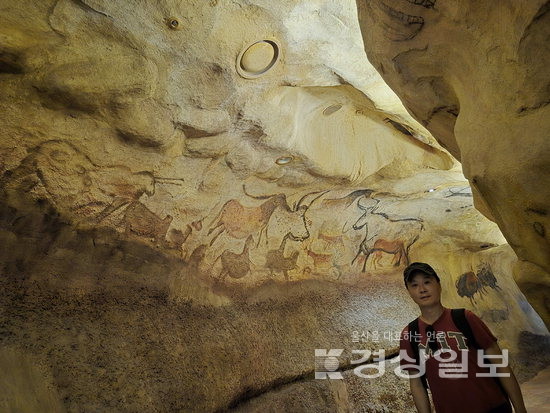

선사시대의 흔적은 결코 단순하지 않다. 약 3만6000년전 프랑스 쇼베 동굴벽화, 2만여년 전 라스코와 스페인의 알타미라 벽화는 지금 보아도 놀라운 수준의 예술성을 보여준다. 어두운 동굴 깊숙한 곳, 6m가 넘는 천장에 그려진 말과 코뿔소, 들소의 모습은 살아 움직이는 듯하다. 오직 기억과 상상력에 의존해 대상을 그려냈을 터인데도 원근과 명암, 색감의 조화는 현대 예술 기법과 비교해도 뒤지지 않았고, 상상력만큼은 더 탁월했다고 말할 수 있겠다.

세계적인 거장 피카소는 알타미라 동굴벽화를 보고 “현대 미술이 이룬 것은 아무 것도 없다.”라고 말했다 한다. 그림 그리기를 즐기고 예술을 사랑하는 사람으로서 수만년 전 예술가들의 작품 앞에 서면 그들의 창조적 열망과 감정이 그대로 전해져 온다. 돌도끼로 사냥하며 동굴에 거주하던, 말하자면 원숭이나 침팬지에 가까운 ‘조금 더 진보한 동물, 불을 사용하는 동물’ 정도로 생각하고 있었던 것이 지금까지 나의 지식 수준이었다. 선사시대 인류는 미개하고 동물에 가까운 존재라는 인식은 비단 나뿐만 아니라 다른 많은 사람들도 마찬가지일 것이다.

그러나 반구천의 암각화와 유럽의 동굴벽화, 그리고 연천 전곡리 선사 유적지에 위치하고 있는 ‘전곡 선사박물관’에서 본 복제동굴 체험은 이런 세계관을 송두리째 바꿔 놓았다. 전곡 박물관에는 스페인의 알타미라, 프랑스의 쇼베와 라스코 등 세계적으로 유명한 동굴벽화가 실물에 가깝게 복원돼 있다. 야생마와 코뿔소, 사슴과 들소가 암흑의 동굴 천장과 벽면을 가득 메우고, 그 그림들의 구도와 색감은 현대 미술가의 작품을 능가할 만큼 뛰어났다. 단순한 생존 기록이 아니라, 감정과 상상력이 빚어낸 예술이었다. 어두운 동굴에서 수 m 높이의 천장에 그림을 남기기 위해 그들은 넝쿨과 나무를 엮어 발판을 쌓고, 동물기름을 태워 조명을 밝히며, 서로 협력해 밑그림을 그리고 채색도 했을 것이다. 그 속에는 상상력과 기술, 그리고 공동체적 협동심이 응축돼 있다.

유네스코 문화유산 중 암각화는 52점에 불과하고 라스크와 같은 암채화(Rock Painting)를 제외하면 ‘Rock Carving Art’는 10여 군데에 불과하다는 점에서 반구천 암각화는 더욱 특별하고 귀중하다. 고래와 사슴, 호랑이와 멧돼지 등은 물론이고 석기시대 작품 중 세계적으로 유일하게 고래 사냥 장면이 표현돼 있다. 작은 배에 여러 사람이 올라타 밧줄로 거대한 고래를 끌어당기고, 창에 찔린 고래가 몸부림치는 모습은 선사시대 한반도 인류의 삶을 생생히 증언한다. 고래 사냥은 단순한 식량 확보가 아니었다. 배를 만들고, 노를 저어 나아가며, 공동체가 호흡을 맞춰야 가능한 대규모 협력 행위였다. 잡은 고래는 공동체 전체가 나눠야 했을 것이다. 이는 단순한 생존차원이 아니라 고도의 사회적 조직력과 기술력이 뒷받침된 산업 프로젝트였다.

반구천 암각화는 단순한 조각이나 그림이 아니라, 세계 인류사에서 가장 오래된 해양 사냥 기록으로도 평가된다. 울산의 자랑을 넘어, 인류 전체의 유산인 암각화 속 작가들의 손길이 느껴진다. 자신들의 반구천 기록들을 소중하게 잘 활용해 달라는 요구에 부응해 더욱 가치있고 위대한 유산으로 만들어야 한다.’

박철민 울산대 교수 전 울산시 국제관계대사