1.

우리 역사에서 왜구의 침입이 가장 많았던 때는 고려말 우왕 때였다. 울산도 예외는 아니었다. 특히 울산은 왜구의 근거지였던 대마도, 규슈와 지리적으로 가까워서 침입이 빈번했고 그만큼 피해도 컸다. 고려말과 조선 초에 대마도를 정벌하기도 했지만, 왜구의 침입은 계속됐다. 이에 온건책으로 삼포(三浦)를 개항해 일본인 거주를 허용했는데, 울산에는 염포가 있었다. 그러나 왜구의 반란으로 염포가 폐쇄됐다. 조선은 왜구에 대한 각종 해안 방어책을 수립했는데, 울산에는 개운포진, 서생포진, 경상좌수영 등이 마련됐다.

고대였던 신라시대에 왜구가 울산을 침입한 이유는 대부분 신라의 수도였던 경주에 가기 위함이었다. 울산의 지형학적 위치가 경주의 관문으로서의 성격을 지녔기 때문이다. 따라서 이 시기에는 왜구의 침입으로 인한 울산의 피해는 상대적으로 적었다. 신라가 멸망하고 고려가 건국된 후, 경주의 위상이 예전 같지 않게 됐을 때 왜구가 울산을 침입한 이유는 경주 때문이 아니었다. 우리는 그 이유를 울산에서 찾을 수 있다.

2.

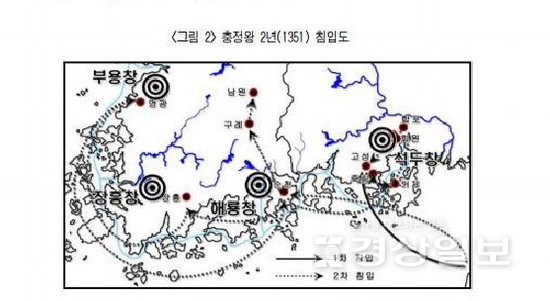

<고려사>와 <고려사절요>에 따르면 고려시대에 울산에 10회 정도 왜구가 침범한 것으로 기록돼 있다.

바로 전 해에 고려를 철저하게 털었던 왜구는 다음 해인 1361년에도 역시 쳐들어왔다. 11월에는 왜구가 경남 거제로 공격하고, 함안·동래·양주(양산)·언양·기장·고성·영성 등을 모두 노략질했다. 또한 진주와 밀성(밀양)이 공격당했다.

12월에는 합포의 고려 군영이 공격당했으며, 의창(義昌)·회원(會原)·함안·진해·고성·반성(班城)·동평(東平)·동래·기장 등 동남쪽 지역의 현들이 모두 노략질당하고 백성들이 학살됐다.

4월, 드디어 왜구의 군세가 현재의 울산인 울주에 도달했다. 우인열은 이곳에서 왜구와 소규모 교전을 벌였고, 이후 밀양까지 밀려나 다시 교전을 벌였으나 중과부적으로 패배해 전객부령(典客副令) 최방우(崔方雨) 등이 전사했다. 황산강(黃山江)에서는 김해 부사 박위(朴葳)가 적을 쳐 소규모 전과를 올리기도 했다.

현재의 경상남도 창녕군 부근인 영산(靈山)에서는 왜구가 험한 곳에 자리를 잡아 버텨 우인열과 부원수 배극렴이 적과 싸웠으나 전황이 좋지 못했고, 또한 경상북도 경주시 쪽에서도 고려군과 왜군이 겨뤄 양쪽 다 사상자가 발생했다. 그 사이 울주, 양주, 밀성 등은 모조리 불에 타고 말았다.

그러는 사이에서 강화도 전역에서도 왜구의 군세가 움직여 서강 부근으로 이동했기에, 변안열과 최영이 이를 무찔러야 했다. 이 양면 공격 때문에 고려군은 무엇 하나 제대로 할 수 없었다.

울주와 계림부가 공격당해서 박거사(朴居士)가 이에 맞서 싸웠으나, 하을지가 머뭇거리며 돕지 않아 패배할 수밖에 없었고, 불과 50여명만이 살아남았다.

6월에는 청도군을 공격한 왜구와 우인열이 맞서 싸웠고, 용주(龍州)와 의주(義州)를 침략한 왜구를 만호 장려가 물리쳤으며, 울주·청도·밀성·자인(慈仁)·언양 등지도 공격을 당했기 때문에 우인열, 하을지, 배극렴이 맞서 싸워야 했다. 물론 대세에는 역시 별 영향을 못 줘서 3월에는 현 남해군이, 4월에는 고성과 울산이 연이어 왜구에 털렸다. 이후 8월에는 부산이, 그 이후에는 양주(梁州)와 김해부(金海府)가, 또 사천, 밀성 등이 끝도 없이 털렸다.

반성(班城)은 경상남도 진주 지역의 옛 지명이다. 반성은 진주에서 진해로 가는 길목에 있었으며, 이곳에는 창(倉)이 있었다. 서북쪽의 송대산(松臺山)에는 옛 산성이 있었다. 동평(東平)은 부산광역시 부산진 지역의 옛 지명이다. 동평현은 일본에 대해 군사·외교면에서 중요한 지역이므로 진영을 설치하고 동평현령이 왜사(倭事)를 보기도 했으나, 1547년(명종 2) 동래현이 도호부로 승격됨에 따라 동래의 직촌이 됐다. 동평현의 진산(鎭山)이었던 부산은 그 모양이 마치 가마솥과 같아서 생긴 지명이며, 이곳에 옛 산성이 있었다. 조선시대에는 동평의 동쪽 해안에 포이포진(包伊浦鎭)이 있어 수군만호가 주둔했다. 북쪽의 황봉산(荒峯山)에는 봉수가 있었고, 해안 지방에는 목장이 있었으며, 동백섬·오륙도 등을 해안에서 볼 수 있었다.

황산강은 낙동강을 양산 지역에서 부르던 이름이다. ‘낙동(洛東)’ 지명은 가락(伽洛-가야)의 동쪽을 흐르는 강이라는 뜻이다. <택리지>에는 상주가 중국의 낙양(洛陽)과 같다고 해 그 동쪽을 흘러 지명이 비롯됐다고 했다. 지역에 따라서 다르게 부르고 있다. 개산강(開山江)은 경상북도 고령지방에서 부르던 명칭이며, 삼분수(三分水)는 경상남도의 낙동강 하류 지역에서 부르던 명칭의 하나이다. 삼분수는 삼차수(三叉水) 또는 삼차하(三叉河)라고도 했다. 황산강(黃山江)은 경상남도 양산지방에서 부르던 명칭의 하나이다. <성호사설>에는 여섯 가야가 동쪽으로 황산강을 경계로 삼았다고 했고, <신증동국여지승람>(양산)에는 황산강 상류를 가야진이라 부른다고 했다.

고려 때 왜구가 처음 침입한 것은 1223년(고종 10)이었다. 이후 충정왕 때부터 왜구의 침입이 본격화돼 경상도를 포함한 전국으로 확대됐다. 여말선초의 문신 이첨(李詹)은 ‘경상도 울주는 땅이 기름지고 어염(魚鹽)이 많이 생산돼 부자가 많았는데, 경인년(1350) 이후 매년 왜구의 침입을 받아 가난한 자는 다른 곳으로 떠나고, 부자는 이익을 탐하다 피해를 크게 당했다’라고 했다.

당시 울산 출신 부호로는 충렬왕 때 찬성사를 지낸 박구(朴球)를 들 수 있다. 박구는 울주 소속의 부곡민으로 선대가 부유한 상인이었다. 울산은 곽소(藿所)가 위치할 정도로 미역 등 수산물이 풍부해 동해와 남해를 잇는 연안 상업의 중심지였다. 이러한 경제적 조건이 왜구가 울산지역으로 침입하는 하나의 요인이 됐던 것으로 보인다. 곽소는 고려 정부가 우수한 미역 확보를 위해 만들었다가 몽골 침입, 왜구 침입, 억압적인 수취에 대한 소민들의 반발 등 여러 요인으로 인해 사라지게 됐다.

울산이 왜구의 침입을 받게 된 가장 큰 이유는 울산이 부유한 지역이었기 때문이다. 울산이 부유한 것은 기름진 농토를 가졌다는 이유도 있겠으나 가장 큰 이유는 수산물과 소금이며, 미역 때문이었다. 미역과 소금 등의 수산물은 권세가에 집중돼 있어서 그들의 수탈에 백성들의 삶이 고단했는데 왜구의 침입은 백성들을 더욱 살기 힘들게 했다.

송철호 한국지역문화연구원장·문학박사