고헌산(1034m)은 울산광역시 울주군에 속해 있는 영남알프스 1000m급 고봉에 절대 뒤지지 않을 높이의 산이다. 앞서 얘기한 ‘언양 팔경’의 하나로 경관 미를 자랑하기도 하지만 낙동정맥이 처음으로 맞닥뜨린 산이 고헌산이다. 어쩌면 남으로 뻗어 내린 명산 고봉을 맞는 영남알프스의 첫 집의 주인과도 같은 존재다. 그래서 그런지 옛 언양현의 진산으로서 고헌산(高獻山)이란 이름은 언양(彦陽)의 옛 이름 헌양(獻陽)에서 따왔다.

인간사에서 시(始)는 중요한 것이며 그 ‘시’에게 공경을 다 해 예를 갖추는 것은 하늘의 감응을 얻어내기 위한 인간의 낮은 자세다. 따라서 가뭄이 들면 언양 사람들은 낙동정맥의 첫 시작인 동시에 하늘과 가장 가까운 이 산에 올라 기우제를 지냈다. 아마도 여기엔 가뭄이라는 공통적 요소가 있는 것 같다. 밀양 삼양리 호박소에서 전해 내려오는 ‘이목’과 운문산 석골사의 독룡 ‘강철이’ 그리고 이곳 고헌산 우레들의 ‘산갈치’는 초목을 말라 죽게 한다는 공통된 캐릭터를 가졌다. 바다에 사는 산갈치가 어찌하여 이곳에 왔는지 모르겠지만 그것이 가고 난 뒤엔 가뭄이 들어 농사가 잘되지 않는다는 이야기는 영남알프스를 끼고 사는 사람들의 합의된 정서(?)를 바탕으로 만들어진 얘기일 것 같다. 산에 사는 사람들이 어찌 갈치를 봤을까마는 재약산 아래 주암계곡의 주계덤(舟係)이란 바위가 그 옛날 배를 묶었다는 얘기가 있는 것을 보면 이곳 고헌산까지 물이 안 들어찼을 리 없어 말재기가 늘어놓는 터무니없는 말은 아닐 것이다.

가을의 전령사는 뭐니 뭐니해도 발목을 잡아끄는 여뀌, 고마리, 마타리가 아닌가 싶고 닮아서 친구가 된 쑥부쟁이와 구절초는 자태랄 것도 없는데 서로의 외양을 뽐낸다. 비를 머금은 구름은 낮게 가라앉았다. 600개가 넘는 계단을 밟고 허위 허위 오른 산객을 반갑게 맞이하는 것은 노란색 미역취다. 이때 참으로 고개를 갸웃거리게 하는 것은 안내판의 지명이다. 처음엔 분명 ‘와항재’로 했을 푯말의 모음 ‘ㅏ’에서 점 하나를 뗀 ‘ㅣ’ 인 ‘외항재’로 일부러 지운 흔적을 보았기 때문이다. 고헌산을 찾는 등산객도 ‘와항재’가 잘못됐고 ‘외항재’가 옳다는 생각에 큰 신경을 쓰지 않는 눈치다.

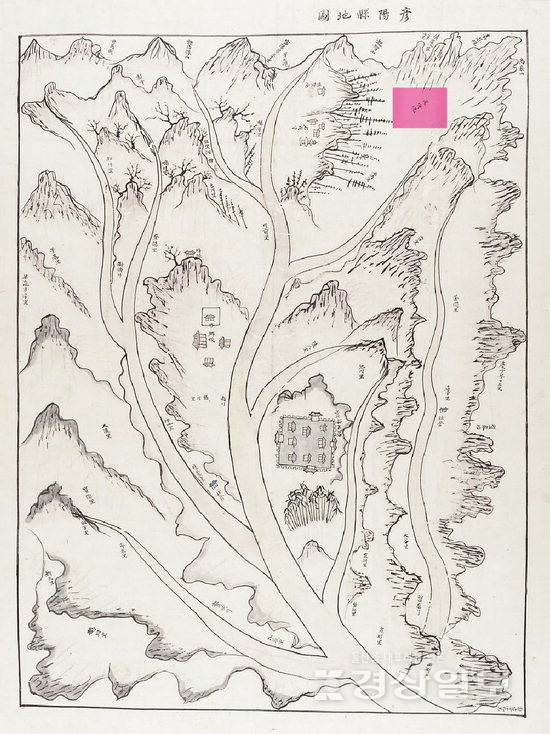

1872년 옛 지도에는 가지산, 가슬현, 고헌산 아래 와항현(瓦項峴)이 있다고 분명히 밝혀두었고, 고헌산 아래 소호로 들어가는 길목 ‘와리(瓦里)’란 마을의‘와리(瓦里)’유래를 새긴 돌에선 재(嶺)가 재(‘기와(瓦)’의 옛말)로 변해서 와리(瓦里)로 바뀌었고, 기와를 굽던 곳이라 하여 ‘와리’ 또는 ‘기와목(瓦項)’이라고도 한다는 설명이 붙었다. 이를 입증하듯 거기서 만난 이순금(87), 류경연(83) 두 어른의 입 밖으론 단 한 번도 ‘외항재’란 말이 나오지 않았다. 이곳에서 구운 기와를 지고 저 고개를 넘었다는 그들 말씀에 더는 ‘외항재’를 쓸 필요가 없어졌다.

객을 반기는 어른들은 이구동성으로 유일하게 대문 없는 마을이 이곳여, 라는 말을 한다. “젊은이들도 이곳에 이사 오면 대문을 달지 않어. 그만큼 이곳은 도둑이 들지 않는 곳이지.” 그 말씀 속에 화제는 자연스레 한 개인이 겪은 풍상의 삶의 얘기로 옮아갔다. “자네가 차를 타고 온 길 저 길, 우리가 괭이로 낸 길여. 정부에서 준 밀가루로 죽을 쑤어먹고 길을 냈지. 난 언양 궁근정에서 시집왔는디, 삽재를 들러 산길로 한나절을 걸어 여기로 시집왔지. 그때 내 나이 스물하나, 얼마나 눈물이 흐르던고. 신랑이 봉채 들고 우리 집에 와 신혼 첫날밤을 보내는데, 아, 글씨. 이웃집들이 신랑보고 ‘멧도야지’캉 발맞추고 산다며 멸시하고 봉창에 팔 뻗으면 물구다레(머루, 다래)나 따먹고 사는 아주 궁벽한 깡촌 촌놈이라며 무시하지 뭐야. 신랑이 화나서 바로 그길로 자기 마을로 갈 거라고 하는 걸 얼마나 달랬는지. 그렇게 산 게 40년인데, 밭일 손 놓고 잠깐 쉴 참에 마, 고마. 담배갑 내어 불붙이려는 영감이 폭 옆으로 쓰러지더카데. 목숨 끊어진 사람 업기가 그렇게 힘들다 카드만. 그 길로 영영 가버렸어. 그때 충격으로 요러코롬 난 입이 돌아갔고 말야. 그 영감 미워죽겄어.” 입언저리를 핥은 할머니는, “내 나이 열두 살에 전쟁을 겪고 스무 살 무렵에 이곳에 와 어른들께 들은 얘기는 이쪽 고헌산에도 빨갱이가 많았는데 아, ‘동네빨갱이’가 그렇게 무서웠다지 뭐야. 이 근동 출신으로 빨갱이 된 사람들 말야. 사람을 해코지해서가 아니고 곳간과 장롱에도 숨겨놓지 않은 걸 귀신같이 찾아서는 용케 갖구 가는데 먹을 걸 빼앗아간 그들이 얄밉고, 이 험험한 골짝에서 겨울을 나고 살아야 하는 우린, 앞길이 무서웠다고 해. 여자 빨갱이는 왔다카면 양말, 버선, 실 이런 것들을 죄다 쓸어갔어. 그때 그 사람들 어떻게 됐는지 몰라.” 입술을 다시면서도 말끝엔 생명에 대해 안타까움이 묻어났다.

1000m 넘는 산치고는 그리 힘들이지 않고 올랐다. 급하게 내리꽂는 능선이나 에움길로 돌아가야 할 만큼 험로를 품은 산은 아니다. 암릉미를 쏠쏠히 즐길만한 대신 산경은 제법 볼만하다. 바로 왼쪽 아래 여성의 기운이 듬뿍 묻어난다는 송내골을 거쳐 활처럼 휘어진 상북면을 관통하는 도로를 따라 양옆엔 신불산, 간월산, 가지산이 있고 저 멀리 상운산 앞에서 푹 꺾여진 억산을 바라보다 보면 내가 서 있는 이곳이 정상이 아닐까 착각하게 만드는 이곳은 고헌산 서봉(1035m)이다. 특이한 건 서봉이 고헌산 정상(1034m)보다 1m 더 높다는 사실이다. 산의 높낮이로 따지자면 서봉을 고헌산 으뜸으로 해야 하지만 산마루에서 바라다보이는 전경을 고려할 때 아무래도 서봉은 정상과 비교가 되지 않는다.

아무러면 어떠랴. 산줄기를 끊임없이 남으로 흩뿌리고 모으는 이곳 고헌산은 서광에 비친 자신의 뒷모습을 유일하게 그릴 수 있고 변함없이 시작하길 바라는 자신을 돌아보게 하는 산이다.

글·사진=백승휘 작가

※'이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다

저작권자 © 울산일보 무단전재 및 재배포 금지