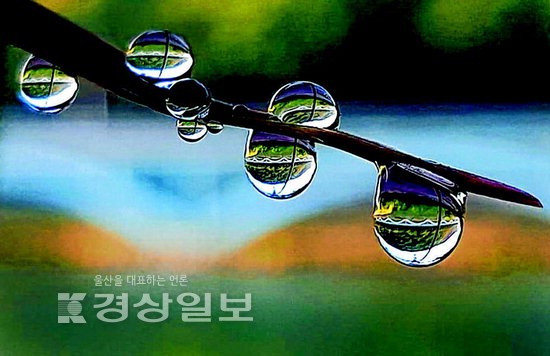

하얀 이슬이 내린다는 백로(白露). 이슬 대신 하이선(Haishen)이 날아와 폭우를 쏟아부었다. 여름에서 가을로 넘어가는 백로는 그야말로 태풍의 계절이다. 앞으로도 몇개의 태풍이 더 올지 모른다. 그렇지만 태풍이 온다는 것은 결국 계절이 바뀐다는 것. 바다의 신 또는 해신(海神)으로 불리는 이번 하이선도 계절의 징후를 알려주기 위해 온 것일지도 모른다.

백로는 밤 기온이 이슬점 이하로 내려가 풀잎이나 물체에 물방울이 맺힌데서 유래했다. 바람이 없고 맑은 밤에 이슬이 더 잘 맺힌다. 그 이유는 맑게 갠 밤에는 구름이 없어서 복사 냉각이 활발하게 이뤄지기 때문. 또 바람이 없으면 이슬방울 속에 이물질이 섞이지 않아 더욱 영롱한 구슬로 변한다.

지난밤 무슨 생각을 굴리고 굴려/ 아침 풀잎 위에/ 이렇듯 영롱한 한 방울의 은유로 태어났을까/ 고뇌였을까, 별빛 같은/ 슬픔의 살이며 뼈인 생명 한 알/ 누가 이리도 둥근 것을 낳았을까/ 고통은 원래 부드럽고 차가운 것은 아닐까/ 사랑은/ 짧은 절정, 숨소리 하나 스미지 못하는/ 순간의 보석/ 밤새 홀로 걸어와/ 무슨 말을 전하려고/ 아침 풀잎 위에/ 이렇듯 맑고 위태한 시간을 머금고 있는가

‘아침이슬’ 전문(문정희, 1948~)

풀잎에 맺힌 이슬은 해가 나면 바로 없어지기 때문에 사람들은 이를 인생에 비유해 초로인생(草露人生)이라고도 했다. 장자 소요유 편에 이런 구절이 있다. 혜고부지춘추(不知春秋) 조균부지회삭(朝菌部知悔朔). 매미는 여름 밖에 모르고, 아침 버섯는 그믐과 초하루를 알지 못한다는 뜻이다. 인생이 그만큼 짧다는 뜻이다. 아침 백로(白露)가 마르면 인생도 마른다는 사실을 사람들은 노래로 엮었다.

어화 청춘 소년님네 이내 말쌈 들어보소/ 어제 청춘 오날 백발 그 아니 원통한가/ 장대(壯大)에 일등미색(一等美色) 곱다고 자랑마소/ 서산에 지는 해를 어느 누구가 잡아매며/ 동해유수(東海流水) 흐르는 물은 다시 오기 어려워라…

‘초로인생’ 일부(서도소리)

옛 중국 사람들은 백로부터 추분까지의 시기를 5일씩 삼후(三候)로 나눠 특징을 적었다. 초후(初候)에는 기러기가 날아오고, 중후(中候)에는 제비가 강남으로 돌아가며, 말후(末候)에는 뭇 새들이 먹이를 저장한다고 했다. 또 백로 무렵이면 조상의 묘를 찾아 벌초를 시작한다. 이재명 논설위원