김재규 동구향토사연구회장

40년전 구매한 졸업생대장

시교육청 소장본과는 달라

1924~1945년 기록들 묶음

올바른 역사 확립차 연구 필요

개교 1921년…졸업생 545명

졸업생·보호자·주소도 기록

졸업반 담임에 성세륭 표기

울산시 동구 ‘보성학교’는 일제강점기 울산항일정신의 요람으로 조명돼 왔다. 동구청은 이를 기리기위해 일산진마을에 보성학교 기념전시관을 건립 중이다. 내년 초 개관한다. 전시관에는 보성학교를 세우고 지원하는데 혼신을 다했던 성세빈·성세륭 형제일가의 유품과 더불어 울산교육청 강북교육지원청이 소장해 온 ‘보성학교 졸업생대장’의 복제본이 소개될 예정이다. 이런 가운데 최근 교육청 소장본과 다른, 새로운 ‘보성학교 졸업생대장’이 나왔다. 문제는 새 대장 속 내용이 기존 대장과 다르다는데 있다. 일제강점기 울산의 현황을 유추할 수 있는 내용도 대거 수록된 것으로 보인다. 올바른 역사를 알리기 위해서는 전시관 개관 전, 두 대장 속 내용을 비교연구하며 지역사를 새로 조명하는 작업이 선행돼야 한다는 지적이다.

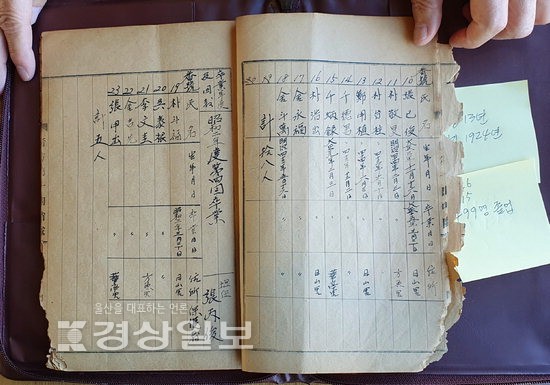

최근 본보는 울산시 동구에 살면서 본인을 울산동구향토사연구회장이라고 소개한 김재규 씨를 만났다. 그의 집안은 동구에서 8대(代)를 살았다고 한다. 김씨는 약 40여년 전 이웃 어르신으로부터 구매했다며, 수기로 쓰여진 종이뭉치를 보여줬다. 끈으로 묶여진 한 권 분량 종이는 가장자리가 너덜너덜했지만 내용을 파악하는데는 어려움이 없었다.

표지에는 일본연호를 사용 해 ‘대정13년’‘졸업생대장’‘보성학교’라고 쓰여 있다. 속지 첫장은 ‘대정13년도 제1회 졸업’ 제목 아래 졸업생의 이름과 생년월일, 졸업월일이 표기됐다. 이 해 졸업생은 모두 26명이었다. 종이를 한장씩 넘기면 보성학교가 폐교될 때까지 해마다 몇명의 졸업생이 배출됐는지 상세하게 알 수 있다. ‘소화2년’ ‘소화4년’ 등으로 이어지는 졸업 연보는 마지막 ‘소화20년’에서 마무리된다. 환산하면 1924년(대정13년)부터 1945년(소화20년)까지의 졸업생 정보가 한데 묶여 있는 것이다.

김재규씨는 “우리집 서재에 보관하는 서적이 1000여권 가까이 된다. ‘보성학교’가 조명을 받으면서 수십년 전 사 두었던 대장이 생각났다. 책더미 속에서 이것을 찾는데 몇달은 걸린 것 같다. 부친께서 다닌 학교여서 더 관심이 갔다. 그런데 언론에 보도되는 졸업생 숫자가 다 달랐다. 499명, 515명 제각각이다. 내가 갖고있는 대장에는 545명으로 기록돼 있는데 어찌된 영문인지 궁금하다. 대장 내용에 대해서 전문가들이 연구를 해주면 좋겠다”고 말했다. 기존에 알려진 졸업생 숫자에 비해 최소 적게는 30명, 많게는 46명 정도 차이가 나기 때문이다.

김씨가 보여준 대장에 따르면 보성학교의 최초 개교연도는 1921년으로 추정된다. 입학이후 4년을 다닌 학생들이 대정13년(1924년) 제1회 졸업을 한 것으로 나오기 때문이다. 하지만 울산역사문화대전(옛 디지털울산문화대전)에는 1922년 첫 입학을 한 것으로 기록돼 있다. 명확한 연도규명이 필요하다.

대장에는 졸업생 이름 뿐 아니라 그들의 생일과 집 주소, 보호자의 이름까지 세세하게 적혀 있다. 1920년대 첫 졸업생 중에는 ‘장두석’ ‘권대복’ ‘김두만’ ‘장석준’ 등이 포함돼 있다. 이들이 살았던 곳은 일산리, 방어리, 화정리까지 다양했다. 1940년대 접어들면 졸업생 이름 대부분이 일본식 창씨개명으로 바뀐 것도 눈여겨 볼 점이다.

또 보성학교는 초기 4년제로 시작했지만 이후에는 학제가 다양해 진 사실도 처음 알게됐다. 대정14년(1925년) 제2회 졸업생은 4년제와 6년제 졸업으로 각각 나뉘어졌다. 4년제에서는 4명이, 6년제에서는 18명이 각각 졸업했다. 소화3년 6년제 졸업생은 7명이다. 이듬해 소화4년에는 5년제 졸업생도 등장한다.

졸업반 담임교사 성명도 해마다 기록됐다. 박학규, 한재은, 장병준은 물론 이 학교를 세운 성세빈의 동생 성세륭의 이름도 표기돼 있다.

김재규씨는 “동구청에서 울산교육청 소장 대장을 가져와 기념관에 전시한다는 이야기를 들었다. 대장만 가져와서 전시할 일이 아니라, 두 가지 대장을 가지고 내용분석을 하면 좀더 풍부한 정보가 나올 것 같다. 보성학교의 역사와 지역사적 가치를 이 참에 제대로 밝혀주면 좋겠다”고 당부했다.

홍영진기자 thinpizza@ksilbo.co.kr