#산길을 따라서 작괘천 수석을 구경했다. 바위가 희고 계곡이 맑아 참으로 볼만했다. 어떤 장군이 석산을 넘었는데 갑자기 움푹 파인 곳이 나타났으며, 곳곳에 감기(監旗)와 석통(石筒)이 있었다고 한다. 저녁에는 내원암에서 묵었다.-‘무진년(1808년) 9월 작은달 23일 병술(丙戌)’ 중에서

#당포(唐浦)를 향해 길을 나섰으며 엄생(嚴生) 예닐곱명이 따라왔다. 배를 타고 연자도에 들어갔고 전복 따는 걸 구경했다. 남창(南倉)으로 떠나면서 점심을 먹었다. 도중에 화암(花庵)에 들어갔고 저물녘에 돌아왔다.-‘기사년(1809년) 5월 큰달 23일 임오(壬午)’ 중에서

충숙공 후손 이근오 일기

울산박물관, 한글로 번역

당시 울산시대상 등 담겨

지역사 연구자료에도 도움

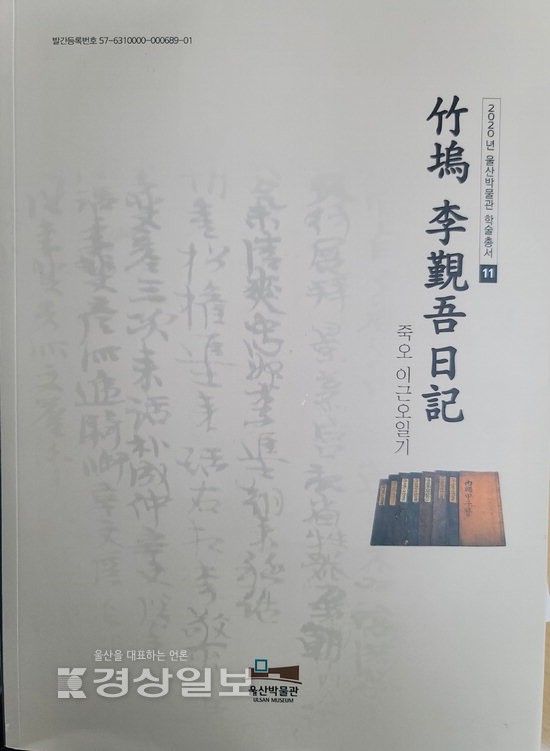

울산박물관(관장 신형석)이 박물관학술총서 11집 <죽오 이근오일기> 역주본(사진)을 발간했다.

이번 총서는 박물관이 소장한 ‘이근오 일기’ 원본의 한자 표기를 현 시대의 독자들이 이해하기 쉽도록 한글로 번역한 것이다. 시대 및 상황에 맞춰 주역까지 상세하게 달았다. 이에 더해 ‘죽오일기 해제’(전재동), ‘이근오일기의 가치와 의미’(남권희) 등 사료적 가치를 규명하는 전문가의 논단과 유물의 실제 사진도 수록했다.

조선 후기 선비의 일상을 이해하는데 사료적 가치가 높은데다 무엇보다 울산과 그 주변 지역에 관한 생생한 정보들이 수록되어 있어 지역사 연구자료로 추후 활용가치가 높을 것으로 기대를 모은다.

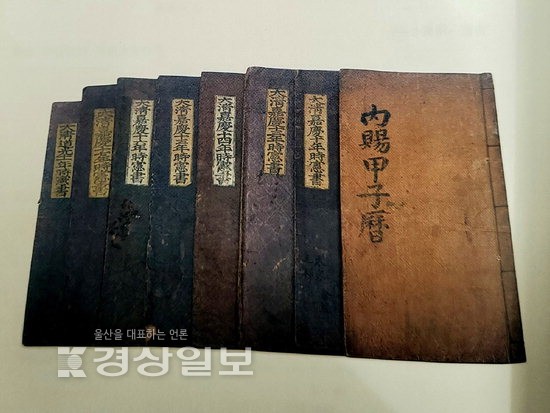

죽오(竹塢) 이근오(李覲吾·1760~1834)는 조선시대 울산 최초의 문과 급제자로 기록된 인물이다. 학성이씨 충숙공 이예(李藝)의 후손으로, 조선후기 울산을 대표하던 학자였다. 1770년(영조36) 지금의 울주군 웅촌면 석천리에서 태어나 1789년(정조13) 소과에 합격하고 1790년(정조14) 가을 증광문과에 급제했다. 1804년(순조4) 병조정랑에 임명됐으나 벼슬을 버리고 낙향했다. 이번에 번역된 <죽오 이근오일기>는 그가 낙향하기 위해 길을 나서던 갑자년(1804·순조4)에 시작돼 사망 2년 전인 신묘년(1832·순조32)까지 쓴 글이다. 일기에는 고향에 온 그가 벗들과 어울리며 유유자적하는 모습이 곡진하게 묘사된다. 다만 기록기간은 28년이지만 현재 알려진 건 1804·1805·1808·1809·1810·1811·1812·1831·1832년 9년치(9책) 뿐이다. 후손 이규환이 1905년 우연하게 집안의 상자 속에서 이를 찾았다.

그가 자호를 죽오로 명명한 까닭은 부친의 장지인 고향 안화산에 안화암을 짓고 집안의 재실로 사용한 것에서 비롯된다. 근처에 죽오를 짓고 독서와 후학양성에 매진했는데 이를 계기로 주변 사람들이 죽오선생이라 칭하였기 때문이다. 일기에는 안화암 건축에 공을 들인 사연이 상세하게 나타난다.

이와 함께 그의 일상을 중심으로 가정생활, 후학을 위한 권학과 지도, 대곡천 유역 천전리에 백련서사(白蓮書社)를 건립한 도와 최남복을 비록한 많은 지인들과의 만남과 이별, 교육기관 운영, 여행, 백일장 참석 등 크고 작은 일들을 알 수 있다.

신형석 관장은 “중요 자료의 역주 작업은 앞으로도 지속적으로 진행될 예정이다. 조선후기 울산 지역사를 이해하는데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

한편 울산박물관은 울산 관련 중요자료를 번역해 이를 학술총서로 제작해 왔다. 역주본으로는 <부북일기>(울산유형문화재14호), <울산부선생안>(울산유형문화재18호), <울산 보부상단 문헌자료>(울산민속문화재1호)가 있다. 홍영진기자