오늘부터 또 한 차례의 한파(寒波)가 몰아닥친다고 한다. 추위가 물결처럼 밀려 온다고 해서 한파라고 하는데 마치 칼로 살갗을 에는 듯한 느낌이다. 여기다 바람까지 불면 어지간한 장수도 못버틴다. 그러나 조선 전기의 문신이자 장수였던 김종서는 북녘 오랑캐와 대치하면서 그 호방한 기세를 시로 읊었다.

삭풍(朔風)은 나모 긋태 불고 명월은 눈 속에 찬데/ 만리변성(萬里邊城)에 일장검(一長劍) 집고 셔셔/ 긴 파람 큰 한 소리예 거틸 거시 업셰라.

나무 끝에 부는 삭풍(朔風)은 을씨년스럽다. 앙상한 나목을 휘감아 돌아가는 바람은 수피(樹皮)를 얼어붙게 할 정도로 앙칼지다. 여기다 하얀 눈에 밝은 달까지 비추니 서슬푸른 추위는 곱절로 다가온다.

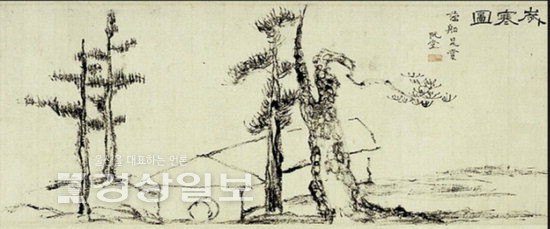

추사 김정희의 ‘세한도(歲寒圖)’는 겨울 추위를 단도직입적으로 보여주는 수작이다.

‘세한(歲寒)’ 은 설 전후의 추위라는 뜻으로, 매우 심한 한겨울의 추위를 이르는 말이다. 국보 180호인 세한도는 1844년 58세의 추사가 유배지 제주도에서 그린 문인화이다. 귀양살이하는 자신을 잊지 않고 사신의 통역관으로 중국에 갈 때마다 최신 서적을 구해다 준 제자 이상적에게 답례로 그려 보낸 것이다.

세한도란 제목은 <논어> 자한편의 ‘歲寒然後知松柏之後彫也(날씨가 추워진 뒤에야 소나무와 잣나무가 늦게 시드는 것을 안다)’에서 따온 것이다. 추사는 세한도의 발문에서 이상적에게 “지금 그대가 나를 대하는 것을 보면, 내가 곤경을 겪기 전에 더 잘 대해 주지도 않았고 곤경에 처한 후에 더 소홀히 대하지도 않았다. 그러나 나의 곤경 이전의 그대는 칭찬할 만한 것이 없겠지만, 나의 곤경 이후의 그대는 역시 성인으로부터 칭찬을 들을 만하지 않겠는가?”라고 했다.

예로부터 대나무(竹), 소나무(松), 매화(梅)는 ‘추운 겨울에도 한결같은 벗’이라 하여 세한삼우(歲寒三友)라 일컬어왔다. 그 중에서도 소나무는 늘 푸른 색을 띠고 있는 높은 절개와 지조를 상징한다.

더우면 꽃 피고 추우면 잎 지거늘/ 솔아 너는 어찌 눈 서리를 모르느냐/ 구천의 뿌리 곧은 줄을 그로 하여 아노라

윤선도는 ‘오우가’에서 소나무의 깊은 내면을 드러내 보여준다. 눈, 서리를 맞으면서도 꿋꿋하게 제 자리를 잡고 서 있는 그 절조는 곧은 뿌리에서 나온 것이다. 정호승 시인은 이렇게 노래했다. 다산초당으로 올라가는 산 길/ 지상에 드러낸 소나무의 뿌리를/ 무심코 힘껏 밟고 가다가 알았다/ 지하에 있는 뿌리가/ 더러는 슬픔 가운데 눈물을 달고/ 지상으로 힘껏 뿌리를 뻗는다는 것을….

이재명 논설위원