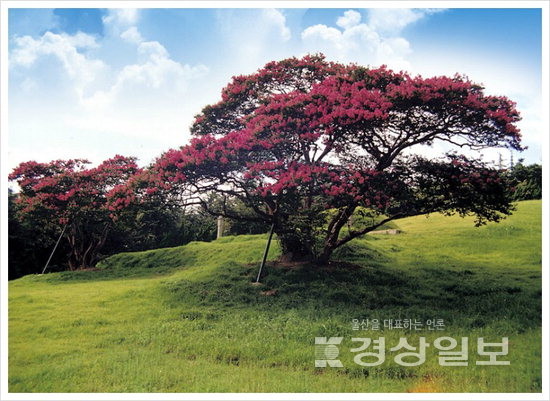

나무로 치면 고목이 되어버린 나도/ 이 8월의 폭염 아래 그처럼/ 열렬히 꽃을 피우고 불붙을 수는 없을까 ‘목백일홍’ 전문(김종길)

폭염이 연일 기승을 부리고 있다. 염천(炎天)이 이런 것일까. 뜨거움을 표현할 길 없어 불 화(火) 자를 두번이나 겹쳐 썼다. 그런데 땅에서도 붉은 불꽃이 타오르고 있다. 이름하여 목백일홍(木百日紅). 김종길 시인은 8월 염천의 정열을 노래하고 있다. 나도 다시 불붙을 수 있을까. 나도 꽃을 피울 수 있을까. 폭염 아래 고목의 외침이 메아리로 돌아온다.

목백일홍은 100일 동안 피고지기를 반복한다. 무궁화처럼 100일 동안 매일 아침 새 꽃을 피우지는 않지만, 석달 동안 붉은 꽃을 계속 피워올린다. 꽃가루받이가 된 것은 시들고, 그 옆에 있는 새로운 꽃봉오리가 다시 꽃을 피운다. 이 꽃들이 가지마다 피면 마치 8월 염천에 불길이 활활 타오르는 것 같다.

백일홍은 ‘배롱나무’로도 불렸다. ‘백일홍’이 ‘배길홍’ ‘배기롱’을 거쳐 ‘배롱’으로 변한 것이다. 한해살이 백일홍과 구별해 ‘목백일홍(木百日紅)’으로도 부른다. 자미화(紫薇花), 만당홍(滿堂紅)이라고도 한다. 우리나라에는 고려 말 이전에 들어온 것으로 짐작되며 오래 된 절집이나 고택에서 쉽게 만날 수 있다. 매끈하고 깨끗한 수피 덕분에 청렴결백한 선비의 모습과 비슷하다 하여 정자나 향교에도 많이 심었다.

지난 저녁 꽃 한 송이 떨어지고(昨夕一花衰)/ 오늘 아침에 한 송이 피어서(今朝一花開)/ 서로 일백일을 바라보니(相看一百日)/ 너를 대하여 좋게 한잔하리라(對爾好衡盃)

‘백일홍(百日紅)’ 전문(성삼문)

사육신(死六臣) 성삼문은 백일홍를 무척 사랑했다. 퇴계 이황이 매화를 사랑했듯이 성삼문은 백일홍을 분신처럼 여겼다. 백일홍은 꽃잎과 꽃받침이 모두 여섯 장씩으로, 사육신의 숫자와 같다. 또 백일홍은 100일 동안 핀다. 성삼문의 시 ‘백일홍’을 보면 단종을 향한 사육신들의 일편단심을 읽을 수 있다.

중국에서는 백일홍을 ‘자미화(紫薇花)’로 부른다. 당나라 현종은 백일홍을 아주 좋아한 사람으로 유명하다. 그는 중서성, 상서성, 문하성 중 자신이 업무를 보던 중서성에 백일홍을 심고, 중서성을 ‘자미성(紫薇省)’으로 고치기까지 했다.

오랜 역사를 간직한 나무로는 천연기념물 제168호로 지정된 부산시 부산진구 양정동 배롱나무가 있다. 또 전남 담양에 있는 명옥헌은 꽃이 만개하면 그야말로 무릉도원의 모습이다. 이재명 논설위원