증조부의 마지막 모습은 알 수 없다. 증조부의 순국을 알리는 동아일보 1921년 8월13일자에 ‘교수대에서도 매우 태연하였다’라는 한 줄 기사가 전할 뿐이다.

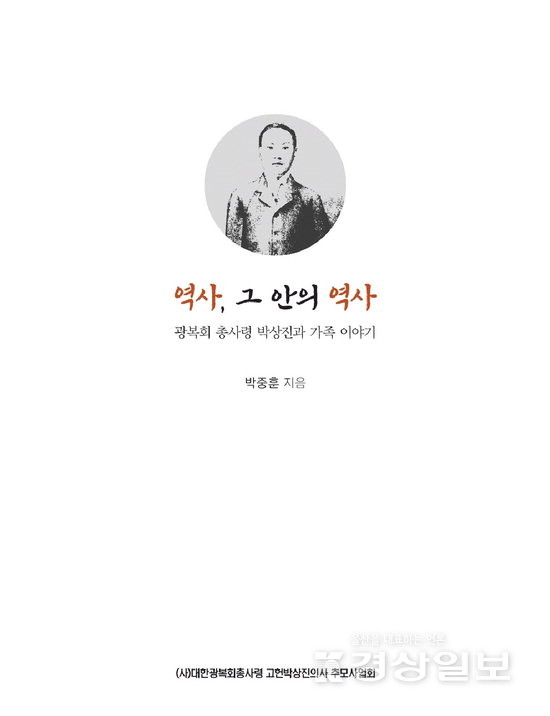

올해는 울산의 항일운동가 박상진 의사 순국 100주기다. 76주기 광복절도 다가온다. 이에 맞춰 박상진 의사를 새롭게 조명하는 책이 나온다. <역사, 그 안의 역사>의 저자는 그의 증손자 박중훈 울산북구문화원 산하 북구역사문화연구소 소장이다. ‘광복회 총사령 박상진과 가족 이야기’라는 부제가 붙는다.

1916년 9월 신문은 ‘대구권총강도사건’으로 떠들썩했다. 1917년 7월 중순 증조부는 만기출옥했다. 정강이뼈가 드러난 상처는 병감에서 계속 치료를 받았지만 쉽게 낫지 않았다. 그 길로 병원에 입원해 몸을 추슬렀지만, 고문으로 생긴 상처 때문에 걷기조차 힘들었다. 그런 몸으로 군자금 문제로 국내에 잠입한 김동삼을 만나 함께 만주로 향했다.

증조부에 관한 책을 엮으면서 저자는 상당부분 기록에서 취할 수밖에 없었음을 한탄했다. 집안에서조차 오랜 세월 증조부에 대한 언급은 무언의 금기였다고 했다. 어쩔 수 없이 증조부를 죽음으로 옭아 맨 수사와 재판 기록으로 공훈을 심사하고 평가해야 하는 ‘모순에 찬 현실’에도 동참했다. 증조부의 그늘 속에서 산 가족들에 대해서는 여전히 아무 기록이 없었다. 할 수 없이 누군가의 기억에 의존해서 글을 썼어야만 했다고 토로했다.

책은 크게 네 단원으로 구분된다. ‘기록의 역사’는 증조부(박상진)에 대한 기록이다. 이 부분을 제외한 나머지는 주로 여인들의 삶으로 채워진다. 대체로 역사의 전면에 드러나지 못하고 묻힌 삶들이다. 그 중 ‘추억의 역사’는 증조모(최영백)를 중심으로 한 기술이다.

1964년 2월 26일은 증조모가 이 세상을 떠난 날이다. 2년 가까이 치매를 앓았기에 이승의 마지막 생각을 알 수는 없다. 젊은 날 남편과 꿈꾸었을지도 모를 연리지와 비익조의 꿈을 서른여덟 청상의 가슴에 묻어야 했던, 저주할 세월을 죽지 못해 살아야 했던, 그 회한을 과연 어떻게 생각했을까?

‘기억의 역사’는 증조부 주변 여인들의 이야기다. 증조부의 성장에 영향을 끼친 조모, 생모, 어머니와 며느리, 얼굴도 보지 못한 손부의 삶과 함께 어머니 대신 젖을 준 유모와 부부의 인연에는 미치지 못했던 비운의 여인, 광복회에서 함께 활동했던 여성 동지의 사연들이다.

생고조부는 오후 3시에야 사형 소식을 들었다. 교동할배가 시신을 수레에 싣고 와 계림여관에 임시로 안치했다. 생고조부는 그동안 죽기 살기로 힘을 쏟았음에도 싸늘한 주검으로 변해버린 아들을 맞았다. 찾아온 기자에게 “죽은 자식이나마 5년 만의 부자 상봉이니 하룻밤이라도 내가 자는 방에서 같이 자야겠소”라면서…

마지막 ‘왜곡과 음해의 역사’는 저자의 입장에서 쓴 글이다. 저자는 ‘사실을 왜곡하면서까지 증조부를 음해한… 허위와 날조로 가득한 주장에 대한 반박의 성격이자 필자 개인의 생각들이다. 무엇보다도 후일을 경계하기 위함’이라고 밝혔다.

저자는 “그동안 탄신 100주년이나 광복회 창립 100주년 등 의미 있는 해를 그냥 보낸 아쉬움이 너무 컸다. 내 생에서 맞이할 수 있는 마지막 기회이기에 더욱 뜻이 깊다. 용기를 내어 처음이자 마지막으로 하고 싶은 이야기들을 털어놓았다. 그동안 수많은 인터뷰에서도 망설이며 하지 않았던 가족들의 이야기다. 이 책은 증조부와 증조모 등 이미 돌아가신 어른들께 올리는 글이기도 하다”고 밝혔다.

한편 울산지역에서는 ‘박상진 의사 서훈등급 상향 위한 서명운동’이 8월말까지 진행된다. 책발간 기념행사는 오는 24일 오후2시 울산박물관에서 열릴 예정이다.

자료제공 울산북구문화원. 문의 052·294·2222.

홍영진기자 thinpizza@ksilbo.co.kr