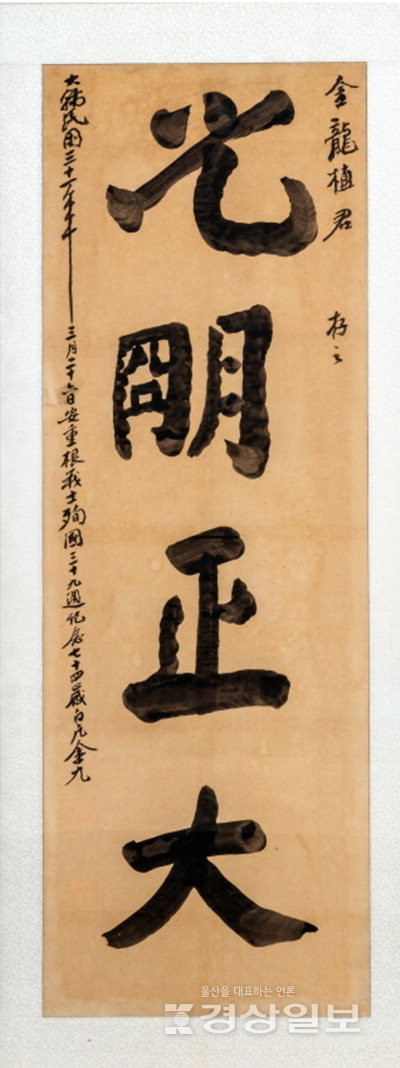

지난 2018년 백범 김구 친필휘호 ‘광명정대’(光明正大)가 고국으로 돌아와 화제를 모았다.

백범(1876~1949)이 1949년 안중근 의사 순국 39주년을 기념해 독립운동 동지였던 김형진(1861~1898)에게 손수 써 준 글씨다.

김형진의 손자 김용식이 이를 문화재청에 기증했고, 내년 개관하는 대한민국임시정부기념관에서 관리하게 된다.

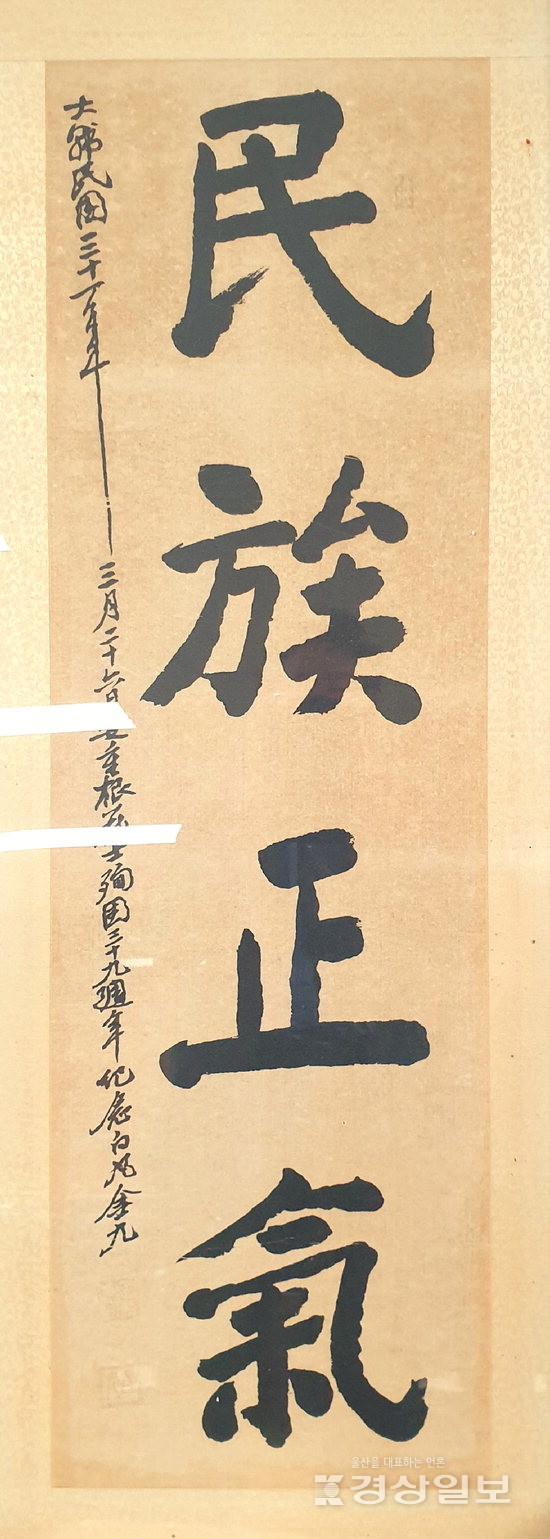

같은 해 백범이 쓴 또다른 휘호로 추정되는 글씨가 울산의 한 중학교에서 발견됐다.

큰 필체의 ‘민족정기’(民族正氣) 옆에는 ‘대한민국 31년 3월22일 안중근 의사 순국 39주년 기념 백범 김구’라고 명기 돼 있다.

1919년 상해 임시정부 수립이 대한민국 원년이라면 ‘대한민국 31년’은 곧 1949년이다.

그해 3월22일 백범이 안중근 의사 순국 39주년을 기념해 그 글을 썼다는 뜻이다.

백범은 이 글을 쓴 후 불과 3개월 뒤인 6월26일 안두희에게 저격 당해 숨졌다.

이기우 문화예술관광진흥연구소 소장은 이 글씨를 울산시 중구 태화동 학성여자중학교(교장 강둘이)에서 발견했다고 27일 밝혔다.

문화예술교육사업과 관련해 우연히 일선 학교를 방문했다가 교장의 안내를 받아 벽면에 걸린 글씨를 소개받고 깜짝 놀랐다고 했다.

이기우 소장은 친필 감정이 우선돼야 한다는 전제 조건을 달면서도 “안중근 의사 순국 39주년에 쓴 백범의 휘호는 흔치 않다. 앞서 ‘광명정대’와 쌍벽을 이루는 귀중한 가치가 있다”고 말했다.

이어 “1946년 개교한 학성여중은 이후락이 설립해 사립재단으로 운영되다 이후 공립학교로 전환됐다. 그가 백범으로부터 직접 글씨를 받았는지, 아니면 누군가로부터 전해받았는지는 명확히 알 수 없다. 다만 학성여중이 지금의 자리로 이전할 때 이후락씨가 직접 쓴 ‘충효’ 비석과 함께 그대로 옮겨졌을 가능성이 높다”고 말했다.

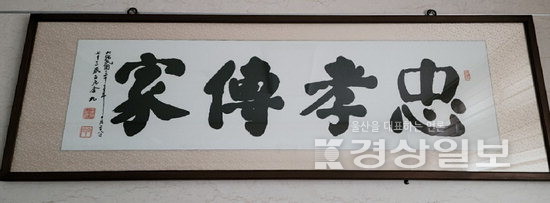

무엇보다 놀라운 점은 학성여중에는 백범이 그 보다 1년 먼저 쓴 것으로 추정되는 또다른 글씨가 한 점 더 있다. 큰 필체의 ‘충효전가’(忠孝傳家)다. 이에는 ‘대한민국 30년 10월26일 73세 노부 백범 김구’라는 글귀가 작은 글씨로 더 쓰여져 있다. 백범이 민족정기를 쓰기 한 해 전에 썼다는 의미다.

이기우 소장은 “백범의 굵고 큰 필체는 작품에 따라 서체가 다양하다. 다만 수전증에도 불구하고 본인의 이름, 호, 작성 의미를 담은 작은 글씨의 서체는 모두가 동일하게 보인다. 관련 진위 여부가 하루빨리 밝혀지면 좋겠다”고 말했다.

홍영진기자 thinpizza@ksilbo.co.kr