국내 상장사 5곳 중 1곳은 영업 활동으로 이자 비용을 감당하지 못하는 한계기업인 것으로 조사됐다.

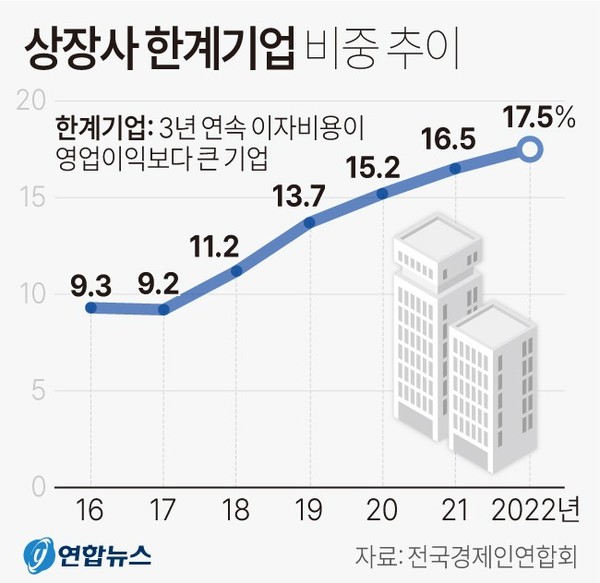

한계기업 비중은 6년 만에 두 배 가까이 증가했다.

21일 전국경제인연합회(전경련)가 코스닥, 코스피 상장사의 한계기업 비중을 분석한 결과 지난해 말 기준, 한국의 상장사 중 17.5%가 한계기업인 것으로 나타났다. 이는 2016년 9.3%이던 한계기업 비율이 최근 6년간 두 배나 증가한 것이다.

한계기업이란 3년 연속으로 이자보상배율이 1 미만인 기업을 말하며, 이자보상배율은 영업이익을 이자비용으로 나눈 값이다.

지난해 코스닥 한계기업 비중은 20.5%로, 코스피 11.5%의 2배에 달했다.

전경련은 “코스닥 기업의 한계기업 비율이 크게 높아진 것은 코로나와 고금리라는 외부 충격에 취약했기 때문”이라고 분석했다.

전체 상장사 중 일시적 한계기업(당해 연도 이자보상배율이 1미만인 기업) 비율은 30.8%에 달했다. 전체 상장사의 3개 중 1개는 일시적으로 기업경영에 어려움을 겪고 있다는 의미다.

일시적 한계기업 비율 추이를 보면 코로나 이전 2018년까지는 20%대에 머물러 있었으나 2019년 30%대에 진입한 이후 2020년 코로나의 유행으로 34.6%로 정점을 기록했고 코로나 위기가 잦아들면서 점차 안정을 찾아가는 모습을 보였다.

한계기업 비율이 가장 높은 업종은 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(30.4%)이었다. 이어 운수 및 창고업(25.8%), 전문, 과학 및 기술 서비스업(25.0%), 도매 및 소매업(23.2%), 정보통신업(16.8%), 제조업(16.4%), 건설업(15.5%), 금융 및 보험업(3.5%) 등의 순으로 나타났다.

다른 나라와 비교해보면 2021년 기준 주요 7개국 중 미국(20.9%), 프랑스(19.2%), 한국(16.5%) 순으로 한계기업 비율이 높았다.

추광호 전경련 경제산업본부장은 “2020년부터 확산된 코로나, 급격한 금리인상, 최근의 경기악화 등이 한계기업의 증가 요인으로 분석된다”며 “안정적 금융정책 기조를 유지하고 업종별 특성을 고려한 맞춤형 정책이 필요하다”고 말했다. 석현주기자