‘몽상가들이 쏟아놓고 떠난/ 담갈색의 슬픔이 가득한 아침의 바다// 그 바다는 푸름의 색으로 깊어진 하늘 같습니다만/ 그 마음은 푸름의 색으로 깊어진 토로 같습니다// 깊고 푸른 은하 속, 미약한 별빛처럼/ 힘없는 발걸음을 옮깁니다// 바람은 세찬 소리를 내며 창을 흔들고/ 어느 해의 끝에서 품어왔던 다짐들은/ 까닭을 모른 채 부유합니다// 그렇게 무언가를 그리워하는데/ 무엇을 그리워하는지 모른 채 살아가고 있습니다// 나는 희망을 꿈꿔도 되는 걸까요/ 마치 하늘과 맞닿은 듯한 바다 저 먼 곳처럼// 다만 못내 비통한 이 마음을 눈감은 채/ 그저 어두워져 가는 짙푸른 저 하늘을 바라봅니다’ - ‘그립고 푸른 꿈’ 전문

서정적인 정 시인의 글을 읽으면 자신도 모르게 그 장면을 떠올리게 된다. 차분해지며 시인이 느낀 바람과 공기를 느끼듯 묘한 감정이 든다.

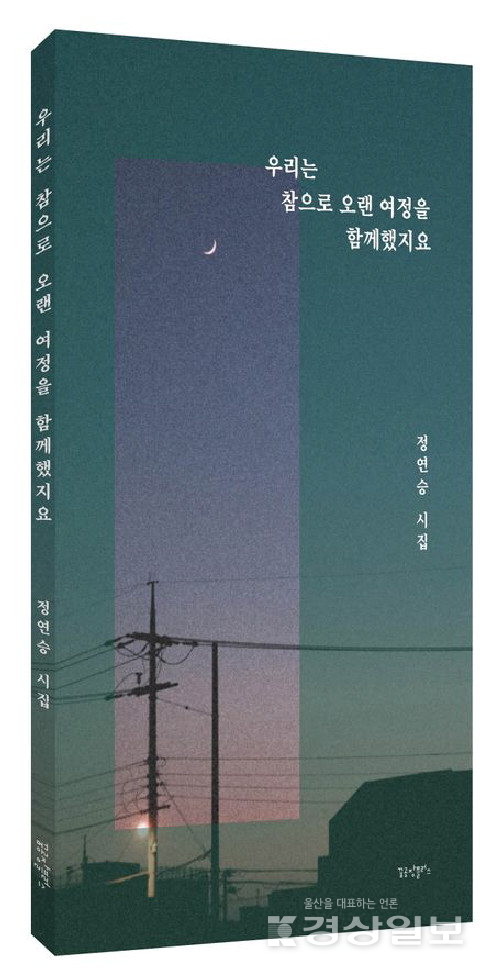

정 시인은 “눈으로 보고, 마음에 담고, 시를 쓰고 하는 일련의 과정이 너무나도 행복해서 스치듯 머무르는 마음을 하나씩 적어 나를 지탱하게 하는 유일한 치유인 시를 적었다”고 말했다. 전상헌기자 honey@ksilbo.co.kr

저작권자 © 울산일보 무단전재 및 재배포 금지