‘아침 먹은 나’는 점심에는 이미 없다. 죽어 사라진 것이다. 그러나 ‘아침 먹은 나’가 변하고 사라지지 않는다면, ‘점심 먹는 나’는 있을 수 없다.

삶의 내용을 이루는 모든 현상은 사라짐(죽음)이 없다면 생겨나지 않는다. 삶과 죽음은 살아있는 몸에서 이미 서로 기대면서 동거하고 있다. 생겨남(삶)은 사라짐(죽음)에 기대어 새로운 내용의 생겨남(삶)을 이루어간다.

사라짐(죽음)은 생겨남(삶)에 자리를 내주어야 다시 새로운 사라짐(죽음)이 뒤를 잇는다. 지금 이전의 것들이 죽기 때문에, 지금의 모든 것들이 살아난다. 삶은 죽음에 기대어 끊임없이 새로운 삶이 된다. 누가 인생을 따분하고 식상한 것이라 하는가. ‘찰나마다 새로워지는 나’로 채워지는 인생이거늘. 삶은 ‘죽음을 향한 여정’인 동시에, ‘죽음과 동행하는 여정’이다.

삶과 죽음은 서로 승자가 되려 하지 않는다. 서로를 막지 않는다. 언제나 서로 통하고 있다. 이 ‘사실 그대로’를 수용하면 삶과 죽음이 화해하는 실마리가 잡힌다.

삶과 죽음은 ‘서로 기대어 발생하는 현상’ ‘서로 섞여 있는 현상’이다. 삶은 ‘삶의 불변 특징만으로 가득 채워진 동일체’가 아니다. 살아있는 개인은 수많은 정신·신체적 현상들이 생겨남과 변함, 사라짐을 수시로 교체하면서 일련의 응집된 인과 계열을 잠정적으로 유지한다. ‘동일한 나’라는 자아 관념은, 매 순간 생멸하며 교체되는 자아에 대한 ‘기억의 잔상 효과’, 안정적 형태를 상당 기간 유지하는 몸으로 인한 ‘착시 동일성’이다.

한 생애의 삶은, 생겨남과 사라짐의 무수한 관계적 연속이다. 생겨난 세포가 사라지지 않으면 몸이 죽고, 생겨난 생각이 사라지지 않으면 정신이 죽는다. 몸의 삶이든 정신의 삶이든, 생겨남과 변함 및 사라짐이 함께 해야 유지된다. 생겨남과 사라짐은 변화를 매개로 서로에게 끝없이 자리를 내주어야 개인의 삶이 유지된다. 삶은 언제나 변화와 죽음에 기대어 있다. 생겨남, 변화, 사라짐은 함께 하면서 서로 통하고 있다.

시간 단위를 크게 잡아, 과거 생과 미래 생을 인정하는 시선에 따를 때도 사정은 마찬가지다. 과거의 생이 죽어야 현재의 생이 펼쳐지고, 현재의 생이 사라져야 내생이 생겨난다. 공간 단위를 크게 잡아, 개인 몸을 포함한 우주 몸을 상정해도 마찬가지다. 개인의 몸에서 세포나 생각이 소멸해야 몸과 정신이 사는 것처럼, 개체 삶과 개체 몸들이 소멸해야 우주 삶과 우주 몸이 산다. 또한 소멸하는 세포와 생각이 좋은 것이라야 생겨나는 몸과 정신도 좋은 것처럼, 소멸하는 개체 삶을 좋게 가꾸어 보내면 우주 삶의 좋은 형성에 힘을 보탠다. 영원히 안 죽겠다는 영생의 발버둥은, 소우주의 몸도 죽이고 대우주의 몸도 망친다. 범주를 어떻게 설정하든 간에, 생겨남과 사라짐, 삶과 죽음은 서로 자리를 내어주면서 함께 간다. 서로 통하고 서로에 기대며 서로를 품는다. 본래 화해하고 있다.

마음은 언어와 이해를 수립하고 관리한다. 불가분의 관계를 맺고 있는 언어와 이해는 크게 두 계열로 나뉜다. 하나는, ‘언어에 해당하는 불변·독자의 것이 있다’라고 이해하는 ‘동일성 관념의 계열’이다. 이 계열에서 삶과 죽음이 언어에 담겨 이해의 대상이 되면, 양자는 상통할 수 없는 별개의 것이 되어 승리와 패배의 쟁투 관계가 된다. 언어와 이해의 또 하나의 계열은, ‘언어가 지시하는 것은 ‘관계 속에서 변하는 조건들의 역동적 사태’다’라고 이해하는 ‘연기(緣起) 성찰의 계열’이다. 이 계열에서는 언어에 담긴 삶과 죽음이 상호 조건적 관계로 통한다. 삶과 죽음이 서로를 품어 서로를 가능케 한다. 삶과 죽음의 차이가 호혜적으로 어울리는 통섭(通攝)과 화쟁(和諍)의 역동적 축제가 펼쳐진다.

붓다와 불교의 선 수행은 삶과 죽음을 모두 품을 수 있는 마음의 수준을 열어 펼치는 길이다. 원효의 일심 사상은 이 마음의 길을 대승의 언어로 펼치고 있다. 일심은 자기동일성을 독자적으로 유지하는 불변의 명사적 존재가 아니다. 모든 것을 창조하는 전능의 근원적 일자(一者)도 아니며, 모든 현상의 이면에 있는 ‘불생불멸의 궁극 실재’도 아니다. 마음은 불변·독자의 존재가 아니기에, 자신이 수립하고 관리하는 ‘언어와 이해의 두 계열’ 모두에 걸림 없이 넘나들 수 있다. 두 계열의 어떤 현상에도 열려 있고, 어떤 현상과도 관계 맺을 수 있다. 그래서 ‘하나처럼 통하는 마음’(一心)이다. 이 마음이 ‘동일성 관념의 계열’에서 풀려나 ‘연기 성찰의 계열’을 펼치면, 모든 차이가 서로 통하고 서로 품는 통섭과 화쟁의 지평이 열린다. 그럴 때 인간은 ‘하나처럼 통하는 마음’(一心)의 진리다운 주인공이 된다.

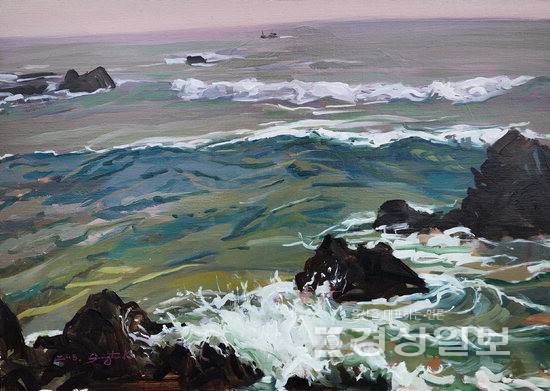

인생과 세상은 삶과 죽음, 생겨남과 사라짐이 뒤섞인 채 출렁이는 파도다. 이 파도에서는 ‘삶(생겨남)의 물결’과 ‘죽음(사라짐)의 물결’이 갈라지지 않는다. 서로 섞이고 서로 기대야 비로소 파도가 존재한다. 이 파도에서 양자를 분리하면 파도 자체가 없어진다. 삶과 세상 자체가 존립하지 못한다. 인간은 누구나 이런 파도에 몸을 맡길 수밖에 없다. 우주적 운명이다. 이 파도의 출렁거리는 물결은, 언어의 동일성 환각을 품은 인간에게는 ‘변화로 인한 상실의 고통’, ‘모든 것을 삼키는 죽음의 공포’로 다가온다. ‘허우적거리며 발버둥 치기’ ‘영생의 꿈으로 위로하기’ ‘허무주의로 체념하기’가 흔히 선택되는 대응이다.

끝없이 출렁대는 거센 파도에 몸 맡긴 인간, 또 다른 선택은 가능한가? ‘‘하나처럼 통하는 마음’(一心)의 주인공이 되자’ - 원효의 권유다. ‘하나처럼 통하는 마음’(一心) 주인공의 행보는 흡사 파도타기의 유희와도 같다. 파도를 버리고 육지로 피신하는 것도 아니고, 파도에 빠져 허우적거리는 것도 아니다. ‘올라오는 파도’(삶)도 올라타고 ‘내려가는 파도’(죽음)도 올라탄다. 삶과 죽음이 뒤섞인 파도를 떠나지도 않고, 빠지지도 않으며, 물결을 타고 노니는 파도타기의 유희. - ‘하나처럼 통하는 마음’(一心)의 주인공이 누리는 ‘삶과 죽음의 화쟁’이다.

붓다가 설한 ‘생사 해탈의 경지’를 원효는 이렇게 소화해 냈다. 제대로 해냈다고 본다. 인간 특유의 면모인 이해와 마음, 언어, 그리고 선(禪) 수행에 관한 붓다의 알아차림(正知) 가르침을, 원효는 ‘하나처럼 통하는 마음’(一心)의 길에 응축시켰다. 생명의 창발력이 나아갈 수 있는 정점 수준의 영역으로 보인다. 붓다의 ‘해탈했다는 앎’(解脫知見), 원효의 ‘하나처럼 통하는 마음’(一心) 지평이, 붓다와 원효의 사후에는 어떤 인과적 전개를 보이는 것인지 궁금할 때도 있다. ‘중생에 응하여 나타내는 몸’을 의미하는 응신(應身) 등 이와 관련된 언어들이 다양한 형태로 불교 교학과 원효 저술에 등장하지만, ‘지금 여기’에 집중하는 것이 현명할 터.

글=박태원 인제대 석좌교수(화쟁인문학연구소 소장)

※이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다