저녁에 가랑비가 내린다./ 태산목泰山木 커다란 나뭇잎이 젖는다./ 멀리 갔다가 혼자서 돌아오는 메아리처럼/ 한 번 멎었다가 가랑비는/ 한밤에 또 내린다./ 태산목 커다란 나뭇잎이/ 새로 한 번 젖는다./ 새벽녘에는 할 수 없이/ 귀뚜라미 무릎도 젖는다.……‘처서(處暑) 지나고’ 전문(김춘수 1922~2004)

지난 23일은 무더위가 물러나고 선선한 기운을 느낀다는 처서(處暑)였다.

김춘수 시인의 ‘처서 지나고’는 무성했던 여름이 저녁 가랑비에 한풀 꺾이는 모습을 그렸다. ‘멀리 갔다가 혼자서 돌아오는 메아리처럼’ 여름은 그렇게 끝없는 욕망을 한껏 부풀리다 저녁 가랑비에 할 수 없이 숨을 죽인다. 그 커다랗던 태산목(泰山木) 나뭇잎들도 조만간 땅에 나뒹굴지니 이제 귀뚜라미 무릎까지 차오른 계절의 변화는 누구도 어찌 못하리.

처서의 處(처)자는 ‘곳’이나 ‘때’ ‘머무르다’라는 뜻을 가진 글자다. 虎(범 호)자와 곳(곳 처)자가 결합한 모습이다. 자세히 보면 범이 뒷발을 꿇은 채 웅크리고 앉아있는 모습을 상상할 수 있다. 따라서 처서는 곧 ‘더위가 머무르다, 그치다’란 뜻이라고 할 수 있겠다. 순우리말로 풀면 “더위, 물렀거라!”쯤 되는 셈이다.

흔히 처서는 ‘땅에서는 귀뚜라미 등에 업혀오고, 하늘에서는 뭉게구름 타고 온다’고 했다. 여름이 가고 가을이 들어오는 문턱이라고나 할까. 아침저녁으로 신선한 기운을 느끼게 되는 이 즈음이 되면 모기의 극성도 사라져가고, 귀뚜라미가 하나둘씩 나오기 시작한다. 또 처서가 지나면 모기도 입이 비뚤어진다고 했다. 뿐만 아니라 햇볕이 누그러져 풀이 더 이상 자라지 않는다. 때문에 논두렁의 풀을 깎거나 산소를 찾아 벌초를 한다.

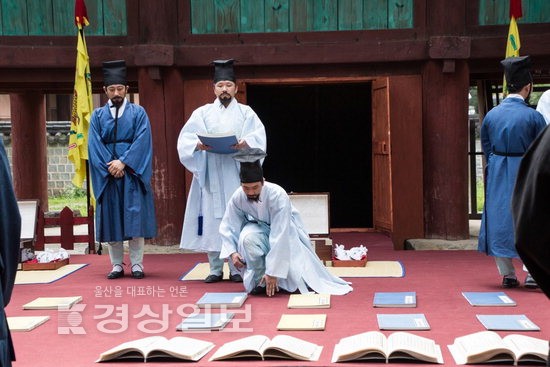

선비와 부인들은 장마에 젖은 옷이나 책을 음지(陰地)에 말리는 ‘음건(陰乾)’이나 햇볕에 말리는 ‘포쇄(曝●)를 이 무렵에 했다. 포쇄는 바람을 쏘이고 햇볕에 말린다는 뜻이다. 고서(古書)는 한지로 돼 있어서 습기에 약했다. 그래서 1년에 한두 차례씩 습기를 제거해줘야 했다.

처서 무렵의 날씨는 한해 농사의 풍흉(豊凶)을 결정하는 데 매우 중요하다. 비록 가을 기운이 왔다고는 하지만 햇살은 여전히 왕성해야 하고 날씨는 쾌청해야 한다. 처서 무렵이면 벼의 이삭이 패는 때이고, 이때 강한 햇살을 받아야만 벼가 성숙할 수 있기 때문이다. 처서에 오는 비를 ‘처서비(處暑雨)’라고 하는데, ‘처서에 비가 오면 독 안의 든 쌀이 줄어든다.’라고 한다. 처서에 비가 오면 그동안 잘 자라던 곡식도 흉작을 면치 못하게 된다는 뜻이다. 논설위원