경주시 보문동 낭산은 그 일대 전체가 신라 유적 지구다. 낭산의 북쪽에는 국보 ‘경주 황복사지 삼층석탑’이 있다. 황복사 터에 세운 삼층석탑이라는 뜻이다.

황복사는 신라 고승인 의상대사가 654년 출가했다는 절이다. 1942년 이뤄진 조사에서 불상과 구슬을 비롯해 많은 유물이 발견됐다. 그중 사리함에서는 탑의 건립 배경을 알려주는 글자도 확인됐다. 내용을 요약하면 692년 신문왕이 세상을 떠나 그의 부인 신목태후와 아들 효소왕이 탑을 세웠고, 706년 성덕왕이 불상과 불경을 봉안했다. 또 ‘종묘성령선원가람’(宗廟聖靈禪院伽藍)이라는 글자도 있어 이 사찰은 종묘 기능을 한 왕실 사원으로도 추정됐다. 2016년에도 5차례나 발굴조사를 진행됐다.

하지만 황복사지에 대한 학계 논쟁은 어쩐 일인지 계속 이어지고 있다. 건립시기, 건물배치, 유물 성격은 물론 심지어 절터 명칭을 두고도 여러 의견이 제기된다.

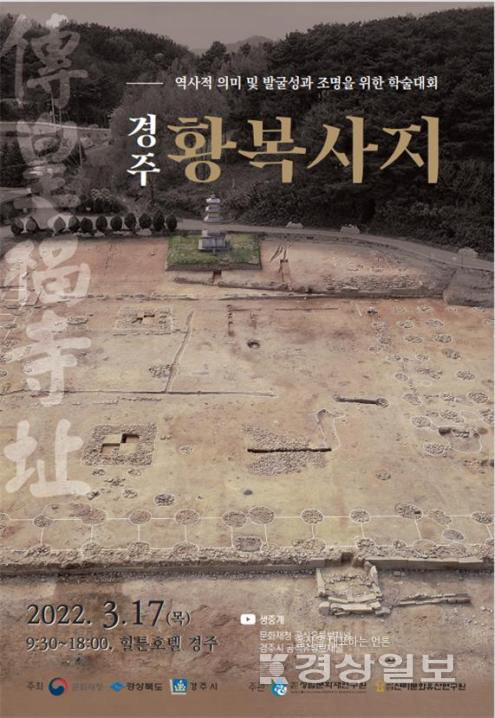

이에 문화재청은 17일 경주힐튼호텔에서 ‘황복사지 발굴조사 성과와 역사적 의미’ 주제의 학술대회를 마련한다. 황복사지 정체규명을 위해 터놓고 논의해 보자는 취지다. 다만 미리 공개된 발표문에 따르면 명확한 해답은 좀 더 시간이 걸릴 것으로 전망된다.

기조 강연을 맡은 주보돈 경북대 명예교수는 “사찰은 발굴을 통해 거의 전모가 드러난 상태이나 발굴에 앞서 지녔던 숱한 의문이 해소되기는커녕 오히려 더 늘어나고 깊어져 마치 심연 속에 빠진 듯하다”고 토로했다.

그는 “황복사지를 실제 황복사 터로 보기 어렵다”면서 “신문왕대 창건된 사찰 정도로 부르는 것이 무난하며, 굳이 구체적 대상을 지목한다면 봉성사”라고 주장했다.

김희철 성림문화재연구원 조사기획부장은 “황복사지 창건 연대는 640년부터 의상대사가 출가한 654년 이전으로 보인다”고 짚었다. 이어 “692~705년 황복사지 삼층석탑이 세워지면서 종묘로서의 기능을 지닌 왕실 사찰로 변했다”고 주장했다.

김지현 동국대 강사는 ‘황복사지’라는 표현을 신중히 사용해야 한다는 견해를 제시하고, 아예 유적 이름을 ‘구황동 사지(寺址·절터)’로 지칭했다. 또 애초 이 절에는 탑이 없었으나 신문왕 사망 뒤 명복을 비는 사찰로 변하는 과정에서 석탑이 조성됐다고 봤다.

한욱 국립문화재연구원 학예연구관은 “황복사는 사천왕사보다 이른 불교 사원이었고, 삼층석탑 건립 이후 중심축이 바뀐 듯하다. 이후 오랫동안 존속되면서 변화를 겪었을 가능성이 크다”고 분석했다.

한편 이날 학술대회는 문화재청과 경주시 유튜브 계정을 통해 중계된다.

홍영진기자 thinpizza@ksilbo.co.kr