김기명(金沂明)은 조선말기 철종~고종조의 무관이다. 본관은 김녕, 자는 성오(聲五), 호는 화계(華溪)이다. 선무원종공신 3등 김언원의 후손이다. 1826년(순조 26) 언양현 중남면에서 태어났다. 오늘의 울산광역시 울주군 삼남면 신화리이다. 그는 평소 ‘대장부는 마땅히 전쟁터에서 말가죽으로 시체를 싸야한다.(馬革屍, 마혁과시)’하며 장수의 기질을 보였다. 1859년(철종 10) 34세에 증광시 무과에 합격했다. 1862년(동 13)에는 의정부의 취재에서 1등을 차지해 훈련도감 초관(哨官)이 되었다. 초관은 군사 120명을 거느리는 초급 지휘관이다.

◇병인양요 발발

그는 1866년(고종 3) 10월 병인양요가 일어났을 때 전공을 세웠다. 병인양요는 ‘병인년에 양이(洋夷, 서양 오랑캐)가 일으킨 소요’라는 뜻이다. 이 양이는 프랑스이다. 당시 집권자 대원군은 천주교 금압령을 내리고 천주교도 수천 명을 처형했다. 이를 병인박해라 한다. 이 때 조선에서 선교하고 있던 프랑스 선교사 12명 중 베르뉘 주교 등 9명이 처형되었고 3명은 화를 피해 죽음을 모면했다. 이 중 리델 신부가 탈출하여 중국 천진에 머물고 있던 프랑스 극동기지 사령관 로즈(Roze)에게 박해 소식을 전하고 보복을 요청했다.

로즈는 10월11일 군함 7척, 대포 10문, 총병력 1000명과 안내인으로 리델 신부, 조선인 천주교도 3명을 대동하고 강화도로 쳐들어왔다. 그는 14일 갑곶에 상륙하여 16일에 강화부를 점령하고 “우리 동포를 학살한 자를 처벌하려 왔다”고 포고했다. 그리고는 “선교사 9명을 학살한 대가로 조선인 9000명을 죽이겠다”고 선언하고 통상을 요구했다. 강화도가 점령되자 정부는 순무영을 설치하고 훈련대장 이경하를 순무사, 이용희를 중군, 양헌수를 천총(千總)으로 임명하여 출정케 했다. 김기명은 초관으로서 양헌수 부대에 소속되었다.

그의 문집 <화계유집>은 1991년 종손자 김병천이 편찬했다. 여기에 실린 ‘강화양적평복일기(江華洋賊平復日記)’에는 출정 당시의 상황이 기록되어 있다. 그는 출정하기 전 집에 들어가 죽간(竹簡)에다 ‘彦陽人金沂明(언양인김기명)’ 5자를 써서 품속에 넣고 가족과 이별하면서 이렇게 말했다. “나라가 불행해서 나는 전쟁터에 나간다. 전쟁터는 곧 죽는 곳이니 내가 죽으면 이 죽간을 표신(標信)으로 시신을 찾아 고향에 돌아가라.”

강화도를 점령한 프랑스군은 10월26일 건너편 김포의 문수산성 전투에서 한성근 부대의 조선군을 압도했다. 조선군은 프랑스군의 최신 소총과 대포의 화력을 감당할 수 없어 4명이 전사하고 지휘관과 군사들이 도주했다. 당시 프랑스군의 무기는 대포는 말할 것도 없거니와 소총만 하더라도 조선군의 화승총에 비해 성능이 훨씬 좋은 최신 소총이었다. 양헌수는 그의 <병인일기(丙寅日記)>에서 “우리 총은 사거리가 100보인데 비해 저들은 500보에 이르는데다 화승을 사용하지 않고 그대로 총을 쏘았다” 했다. 이후 프랑스군은 강화도에서 약탈과 방화를 자행하여 행궁과 관아·외규장각 등을 불태우고 금은보화, 조선왕조 의궤(儀軌) 300여권과 각종 서적·군기·물자를 약탈했다. 또 민가의 절반 이상을 불태웠다.

◇정족산성 접전과 김기명

양헌수는 적의 화력으로 보아 정면으로 공격해서는 제압할 수 없다고 판단하고 강화도 한쪽을 점거해서 적군을 압박하기로 했다. 그는 550여명 군사를 이끌고 한밤중에 손돌목에서 강화해협을 건너 갑곶에 상륙, 11월7일 정족산성을 점거했다. 이 때 김기명은 적암포에서 강화해협을 건넜다. 양헌수는 남문에 초관 김기명 휘하 161명, 동문에 초관 이렴 휘하 150명, 서문과 북문에는 초관 이대흥 휘하 경군(京軍) 및 향군(鄕軍) 포수 157명을 매복시키고, 프랑스군의 내습을 기다렸다.

조선군이 정족산성에 농성하고 있다는 보고를 받은 로즈는 휘하 올리비에 대령에게 공격을 명하였다. 11월9일 올리비에는 160명 군사를 이끌고, 대포 없이 가볍게 무장하고 공격해 왔다. 조선군이 남문과 동문으로 쳐들어오는 프랑스군에게 일제히 총격을 가하여 일대 격전이 벌어졌다. 프랑스군은 조선군의 기세에 놀라 갑곶으로 패주했다.

접전 결과는 프랑스군과 조선군의 보고가 서로 다르다. 올리비에의 보고서에는 전사자는 없고 부상자만 29명이라 했다. 통역으로 참전했던 리델 신부도 전사자는 없고 부상자가 32명이라 했다. 반면 양헌수의 <병인일기>에는 프랑스군은 동문에서 2명, 남문에서 4명이 전사했는데, 조선군은 전사자 1명, 부상자 4명뿐이었고, 부상자도 2명은 총알이 옷깃을 스쳐 상처는 없었다 했다. 로즈 사령관은 연료와 탄약이 소진되어 가는데다 조선군의 군세가 강성함을 보고 더 이상 강화도를 점거하고 있을 수 없다고 판단했다. 마침내 그는 약탈한 물자와 서적·의궤를 싣고 11월10일 강화도에서 철수해서 중국으로 돌아갔다.

김기명이 개선하자 고종이 친히 잔치를 베풀어 위로했다. 고종이 물었다. “그대는 무슨 재주가 있어 공을 세웠는가?” “우연입니다.” “소원이 무엇이냐?” “나랏일을 하다가 죽기를 바랄 뿐입니다.” 의정부는 아뢰어 “초관 김기명은 적은 병력으로 적을 토벌하면서 한 걸음도 움직이지 않으면서 독전하고, 성을 나와 추격하여 쏘아 죽였습니다” 했다. 천총 양헌수도 “김기명은 문수산성에서 대완구를 48번 쏘아 아군이 만사회생(萬死回生)했고, 정족산성도 그가 아니었으면 승패를 알 수 없었습니다” 했다.

◇다대포첨사로 승진, 향리에서 은거

김기명은 이 전공으로 오위장으로 승진하고 뒤이어 웅천현감으로 외직에 나갔다. 다시 신도첨사를 거쳐 자신이 승전했던 강화도의 중군이 되었다. 1879년(고종 16)에는 고향 언양과 가까운 동래의 다대포 수군첨절제사(정3품 당상관)가 되었다.

그는 다대포첨사를 끝으로 관직에서 물러나 향리에 은거하다 고종 1885년(고종 22) 향년 60세로 사망했다. 통도사 입구 무풍한송로 오른편에 ‘金沂明’을 새긴 바위가 있는데, 향리에서 노년을 보낼 때 새긴 듯하다.

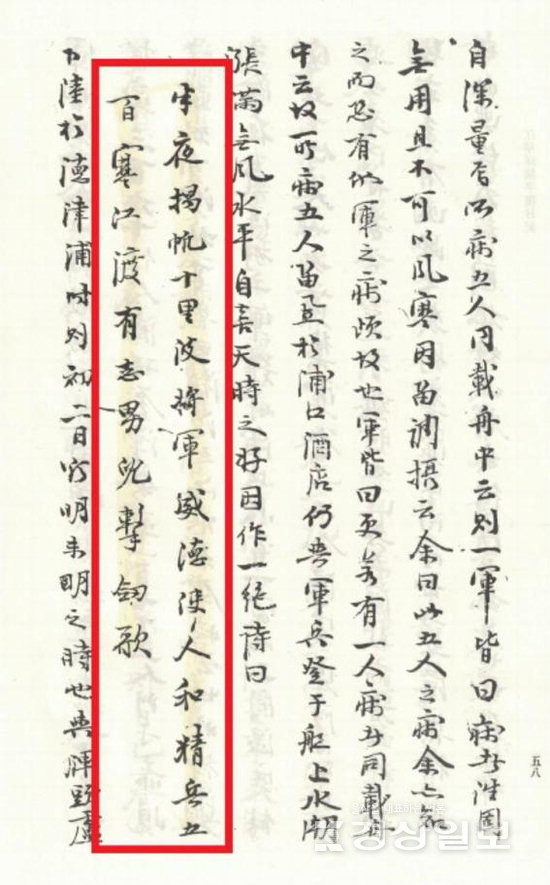

그의 ‘강화양적평복일기’는 양헌수의 <병인일기>와 함께 병인양요를 살필 수 있는 중요한 자료이다. 여기에는 그가 강화해협을 건널 때 지은 한시 ‘군사를 거느리고 한밤에 강화해협을 건너다([潛師夜渡沁江)’가 실려있다.

‘한밤에 돛 달고 십리 파도 헤쳐가니(半夜揭帆十里波)/장군 성덕에 백성이 평화롭네(精兵五百寒江渡)/오백정병이 차가운 바다 건널 때(精兵五百寒江渡)/뜻있는 사나이가 칼춤노래 부르네(有志男兒擊劍歌)’

문무를 겸비한 장수임을 보여준다. 여기에는 이 시를 차운한 언양·울산 등 지역유림의 시 180여 편도 함께 실려 향토의 긍지를 드높이고 있다. 송수환 전문가·울산대 인문과학연구소 전 연구교수