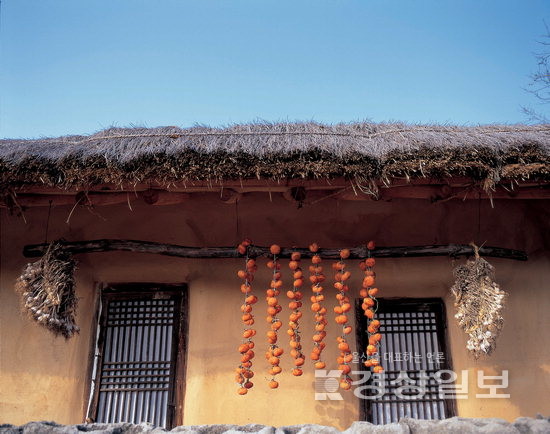

필자가 어렸을 때만 11월 중순이 되면 집집마다 처마끝에 감이 주렁주렁 매달려 있었다. 떫은 감이 곶감으로 변하는데는 무척이나 오랜 시일이 필요했다. 특히나 간식거리가 없었던 아이들에게는 더욱 긴 시간이었다. 말랑말랑해진 반건시는 한달 반 정도, 완전 건시는 두달 정도 시간이 걸린다. 반건시가 되면 아이들은 그 때부터 어른들 몰래 그야말로 ‘곶감 빼 먹듯’ 곶감을 빼먹었다. 그러나 지금은 TV나 사진 속에만 남아 있는 추억이다.

피가 마르고/ 살이 마른다// 가죽이 다 벗겨진/ 알몸뚱이/ 한 가닥 실에 꿰인 채/ 줄줄이 능욕을 당하고 있다.// 얼렸다 녹였다를 반복하며/ 잠도 재우지 않은 채/ 혼쭐을 빼는/ 육탈의 긴 시간// 뼈마디 마디 다 녹아내린 다음/ 얼굴 몰골 다 허물어지고 난 다음// 쭉쭉 찢어서 씹어먹는/ 저 혼비백산(魂飛魄散)의/ 반성문 한 줄// 꿀맛이다. ‘곶감’(강경주) 전문

곶감을 한자어로 ‘관시(串枾)’라 하는데 꼬챙이에 꿰어서 만들었다는 의미다. ‘곶’이라는 글자는 ‘곶다’ ‘꿰다’에서 나온 말이다. 옛날에는 감을 싸릿대에 줄줄이 꿰어 말렸다고 한다. 그래서 ‘곶감 빼 먹듯’이라는 표현이 나왔다. 달콤하고 쫀득한 그 맛에 반하게 되면 말 그대로 곶감 빼내듯 먹을 수밖에 없다. 한자 串(관)도 ‘꿰뚫다’는 뜻인데, 그 모양이 곶감을 여러개 꿰어놓은 모습이다.

감은 수확 시기나 말리는 방법에 따라 이름이 달라지는데 불에 말리면 오시, 햇볕에 말리면 백시가 된다. 백시는 또 꽂이에 꿰지 않고 납작하게 말린 준시와 손으로 모지게 모양을 만들어 말린 각시로 나뉜다. 정약용은 자신이 편찬한 <물명고>에서 “준시에 서리가 뽀얗게 앉았다”고 기록하기도 했는데, 여기서 ‘서리’는 곶감 표면에 하얗게 돋아난 당분 가루를 말한다. 조선 시대 미식가 허균은 <도문대작>에서 ‘지리산 곶감’을 소개하기도 했다. 허균은 자신이 맛 본 곶감 중에 지리산 곶감 오시(烏枾)가 팔도에서 으뜸이라고 칭찬했다.

지난 2019년 9월 부산시청사 외벽에 한 문구가 걸렸다. “땡감이 곶감 되더라. 그래,/ 삶이란 떫어도 견디면 달아지더라.” 부산문화글판 가을편 공모전에서 당선된 문안이다. 일본의 하이쿠 시인 나쓰메 소세키는 이런 시를 읊었다. “홍시여, 이 사실을 잊지 말게/ 너도 젊었을 때는 무척 떫었다는 걸”

11월도 며칠 안 남았다. 그 여름 땡감들이 벌써 곶감이 됐으니 세월은 참으로 유수같다.

이재명 논설위원