연꽃은 다양한 상징성을 담고 있다. 불가에서 연꽃은 생명의 근원으로 대자대비(大慈大悲)를 의미한다. 또한 연꽃은 늪이나 연못에서도 깨끗한 꽃을 피워낸다고 하여 처염상정(處染常淨)을 뜻한다. 이것은 나쁜 환경 속에 처해 있다고 할지라도 그 자성(自性)은 결코 더럽혀지지 않는다는 말이다. 꽃이 피는 동시에 열매를 맺는다는 개화즉과(開花卽果)라는 의미도 있다. 모든 중생은 태어남과 동시에 불성을 지니고 있다는 것으로 누구나 성불할 수 있다는 사상을 반영한다. 또한 연꽃은 윤회와 환생을 뜻하기도 하는데, 이는 불교의 교리를 상징하는 만다라로 표현된다.

유가에서 연꽃은 군자를 상징하며 문인화에서 사군자와 함께 즐겨 그려진다. 북송시대 유학자인 주돈이(1017~1073)는 ‘애련설(愛蓮說)’에서 “내가 오직 연꽃을 사랑함은, 진흙 속에서 났지만 물들지 않고, 맑은 물결에 씻어도 요염하지 않으며, 속은 비어 있고 위아래가 통한 채 겉은 곧으며, 덩굴지지 않고 번잡하게 가지를 치는 법이 없다. 그 향기가 멀수록 더욱 맑으며, 언제 보아도 그 모습 물 위에 우뚝 곧게 서 있다. 위엄 있는 군자를 우러러보듯 멀리서 볼 수는 있어도 가까이 접근하여 가벼이 할 수는 없다.…그러므로 연은 꽃 중에서 군자라 하겠다(予獨愛蓮之出於 泥而不染 濯淸漣而不妖 中通外直 不蔓不枝. 香遠益淸 亭亭淨植 可遠觀 而不可褻玩焉.…蓮花之君子者也)”라고 한 것에서 비롯됐다. 연이 지닌 덕성과 자연에서 도덕적 가치를 찾아내고자 하는 구도적인 태도와 세속에 대한 의연한 자세가 담겨있다. 이렇듯 연의 식물적 속성과 외형을 인격화시켜 노래하고 있으며, 그 속에 다양한 상징을 담아내고 있다. 연잎, 뿌리, 줄기와 차 등으로 연의 모든 것이 쓰임을 가지고 있다. 또한 연꽃의 향기, 잎에 떨어지는 빗소리, 등 시각·청각·후각 등 다양한 감각적 요소를 화가는 그림으로 표현하고 관람자는 그것을 감상한다.

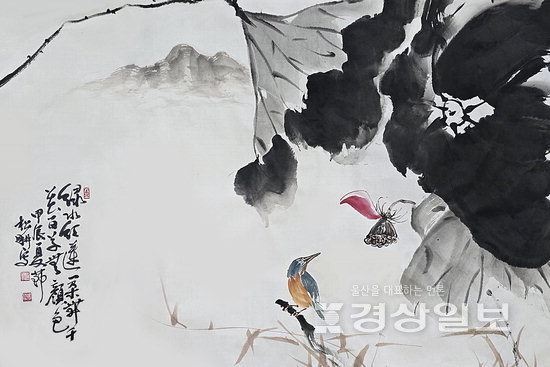

수묵화는 서예의 영향, 제지술의 발달, 탄성이 풍부한 붓의 사용과 같은 재료적 측면과 함께 ‘공(空)’의 개념이 더해져 나온다. 흑과 백, 농(濃)과 담(淡)의 대비의 시각적 효과를 통해 수묵이 색채를 대신한다. 예부터 ‘연화도’는 주로 수묵 담채 기법으로 동·식물 요소와 함께 그려져 생태적 특성을 나타내며, 백로·기러기·원앙·물총새 등 조류와 게·개구리·고추잠자리 등의 형태 요소가 계절을 달리해 변화하는 상태와 만나 구체적인 시간성을 나타낸다. 이렇듯 ‘연화도’에 나타나는 구체적인 경물의 형태 묘사는 봄에서 겨울까지의 경치를 나타내어 사시사철 연의 모습을 다양한 관점으로 그리고 감상되었음도 알 수 있다.

연의 외형은 속이 비어 있는 상태로 넓은 아량을 상징하고 밖의 쭉 뻗은 선은 원칙을 지키는 올곧음(中通外直), 줄기도 가지도 없는(不蔓不枝) 것은 다른 사람의 힘에 의지하지 않고 위세를 부리는 일 없이 순수하게 자신의 진리를 추구하며 살아 나가는 태도를 비유적으로 표현한다. 외물을 통해 인품을 드러낸다는 이물비덕(以物比德)이란 말이 있다. 자연계에서 실제 존재하는 물상을 통해 인간의 도덕적 정감을 예술 소재로 삼아 비유적으로 표현하는 예술 행위를 말한다.

“배우기만 하고 스스로 사색하지 않으면 학문이 체계가 없고, 사색만 하고 배우지 않으면 오류나 독단에 빠질 위험이 있다”(논어, 學而不思則罔 思而不學則殆)고 했다. 배우기는 하지만 사색하지 않으면 아무 것도 없다. 지식도 변화해야 한다. 체험하고 그것을 바탕으로 끊임없이 사유해야 한다. 사유하면 다시 체험하고 또 그것을 바탕으로 사유한다. 순간순간 체험과 사유가 같이해야 한다. 체험의 변화는 사유에서 나온다. 체험이 수반되지 않으면 그것은 망상일 뿐이다. 삶이 전부 배움이다(‘송하경 교수와의 대화’, 카페일분에서, 2024년 8월2일). 미세하게 불어오는 바람에 잔잔했던 수면에 파동이 일어난다. 작가는 형상 너머의 느낌을 찾아가는 여정을 화폭에 옮긴다.

서산으로 반쯤 넘어가던 해는 이미 사라지고 이내 하늘과 땅은 검은 먹빛으로 감싸이고 있다. 우리는 무엇을 보았고, 그 속에서 무엇을 느끼는가? 그것을 안다고 말하는 순간 한계에 갇히게 된다. 사유의 확장은 체험과 끊임없는 사유의 반복에서 나온다. 밝음·어두움··모름은 하나다. 연은 사시사철 변화하는 모습을 꾸밈없이 그대로 보여준다. 그래서 자연이다.

글=김찬호 미술평론가·그림=이재영 문인화가

※이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다

저작권자 © 울산일보 무단전재 및 재배포 금지