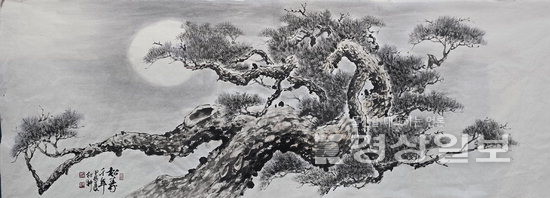

이른 새벽 산에 오른다. 소나무가 우거진 깊은 숲속에 안개가 쌓여 있다. 검은 다람쥐가 소나무에 붙어 무언가를 찾다 인기척에 놀라 나무 뒤로 숨는다. 짙은 안개 사이로 언뜻 드러나 보이는 소나무의 거칠고 묵직한 둥치는 유년 시절 함께 했던 고향의 큰 산과 어머니의 손등을 닮아있다. 숲속 솔향이 코끝을 스치고 발아래로 산길 사이로 소나무 뿌리가 드러나 어지럽게 흩어져 생을 이어가고 있다.

소나무의 어원은 ‘솔+나무’에서 자음 ‘ㄹ’의 탈락으로 소나무라는 이름이 만들어졌다는 설이 있다. 소나무는 솔·참솔·솔나무·송목·소오리 나무·소낭구 등으로 불리기도 하며, ‘솔’의 의미는 나무 중에 가장 우두머리라는 의미로 불린다. 이렇듯 소나무는 정신적 표현인 지조·절개·탈속·풍류·장수·신화 등의 의미를 담으며 우리의 역사와 함께한 나무이자 생명수로 늘 곁에 자리하고 있다.

사계절 항상 푸른 모습을 간직하는 소나무는 매화·대나무와 함께 ‘세한삼우(歲寒三友)’로 불린다. 이런 소나무는 오래된 한국 문화와 전통을 상징하는 우리들에게 익숙하고 친숙한 나무로 화가들에게 예술적 영감을 준다. 나무에 영감을 받아 시인은 시를 쓰고, 화가는 그림을 그린다. 솔가지를 태운 그을음으로 만든 먹으로 그리는 산수화는 얼마나 근사한가. 기품 높은 소나무에 인격을 부여하는 일도 해·달·물과 똑같이 신성하고 영원한 생명을 소나무에 부여한다.

김정희의 ‘세한도(歲寒圖)’에 소나무와 잣나무를 그리고 화제를 썼다. 화제에는 ‘논어’에서 ‘歲寒然後知松柏知後彫也(세한연후지송백지후조야)’라는 구절이 있다. 즉 추워진 연후에야 소나무, 잣나무가 늦게 시듦을 안다라는 말로 변치 않는 사제지간의 우정이 담고 있다. 세한도에서 소나무는 지조와 절의를 지닌 사람은 어려운 상황에 닥쳐 그 진가를 발휘한다는 유교적 윤리관의 은유적 표현을 위해 선택된 소재이다.

소나무의 구불구불한 형태에서 유추해 낸 곡선은 자연적인 선이며, 자연의 이치가 담겨 있다. 조형의 아름다움이 ‘선의 예술성’에 근거를 두고 있다는 것은 일반화된 사실이며 그것은 직선의 예술이 아니라 곡선의 예술임을 뜻한다.

조형의 특징인 형(形)·색(色)·선(線)의 유기적인 조화의 원리는 색이 단조로우면 선과 형에서 변화를 찾고, 형이나 선이 단조로우면 색에서 변화를 취하되 그 변화는 급격한 것이 아니고 지극히 자연스러운 것이다. 모든 나무가 눈을 맞아 차분하게 가라앉아 있는데 그 속에서 소나무는 눈을 맞으며 의연히 가지 끝을 하늘로 향한다.

명대 이일화는 “사물을 그릴 때는 형태보다는 기세, 기세보다는 운치, 운치보다는 본성을 제대로 표현해야 한다”라고 말했다. 그림에 기세·운치·본성을 어떻게 표현할 수 있을까?

하나의 작품은 시간과 공간의 축적을 통해 만들어진다. 나무에서 묵직한 사유의 힘을 발견한다. 작가는 서술적 요소를 배재하고 깊은 내면에 담겨 있는 알 수 없는 미지의 세계를 찾아간다. 그곳에서 낯선 환경과 만나게 되고 또 다른 관계를 맺는다. 낯선 곳으로의 여행은 늘 설렘이고 마음을 들뜨게 한다. 숲속 폭포에서 사람의 손길이 닿지 않는 곳에 돌 틈에 끼여 자라지 못한 작은 노송을 발견한다. 노송은 새벽이슬, 한여름의 더위, 세찬 폭풍우, 폭설을 만났을 것이고 어느 때인가 생을 다할 것이다.

그림을 그리는 행위는 마치 씨를 뿌리고, 정성을 다해 물을 주고, 그 힘으로 싹을 틔우고 꽃을 피우고 열매를 맺는 과정에 있다. 그 가운데 반드시 필요한 것이 기다림이다. 그래서 그림은 오랜 기다림의 미학이다.

글=김찬호 미술평론가·그림=이재영 문인화가

※이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다